4月12日下午,“协同创新 共谋机器人技术与智能制造新未来”主题交流活动在上海大学工程训练中心成功举办。本次活动由上海复旦大学校友会与上海大学机电工程与自动化学院联合主办,IT同学会、复旦大学计算机学院校友会、创业创新俱乐部承办,复旦大学计算机科学技术学院支持。IT同学会、PE/VC同学会、青年同学会校友代表以及计算机学院部分师生积极参与,共同探讨机器人技术与智能制造的前沿发展。

上海大学机电工程与自动化学院院长、党委副书记于瀛洁代表学院向各位来宾致以最诚挚的欢迎。她表示,本次活动不仅是两校智慧的碰撞,更是校友资源的深度融合,期待通过产学研联动,共同探索创新链-产业链-人才链的协同发展新模式。衷心希望以此次活动为契机,各方携手并进,在关键技术攻关、成果转化和人才培养中深化合作,为上海乃至国家的机器人与智能制造技术与产业发展注入更强动能。

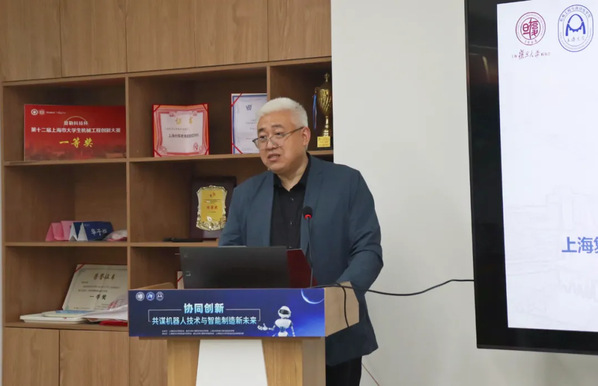

复旦大学计算机科学技术学院党委书记,校友会专家咨询委员会委员、IT同学会联席会长王新代表学院和校友会致辞。复旦大学计算机学科创建于中国计算机事业的起步期,始终致力于培养具备扎实基础与创新精神的高层次人才。他提到,在推动科技进步的过程中,校际之间的合作、校友之间的联动也愈发重要。感谢上海大学机电工程与自动化学院搭建的交流平台以及校友会在联络校友、凝聚力量、推动合作方面所做的大量工作。期待大家畅所欲言,彼此启发,共同为产业升级和技术进步贡献力量。

复旦大学研究员、博导,智能机器人研究院副院长张文强以“AI赋能机器人:学习与发育”为主题进行分享,深入剖析了人工智能与机器人技术的融合趋势并展示了团队在机器人学习与发育方面的最新研究成果。他通过视频案例对比了当前人形机器人与动物在智能和行为上的差异,提出机器人 “心智与行为双轨发育” 的观点。随后,他进一步介绍了团队在无监督学习、情感计算及产业合作中的实践,例如开发的情感计算系统已赋能服务机器人实现情绪识别-生成-表达闭环,应用于医疗问诊和餐饮服务场景。他表示,复旦大学在智能机器人领域的研究中,始终秉持跨学科融合的理念,将计算机科学、人工智能、材料科学等多个学科的知识和技术相结合,为通用机器人与具身智能技术的发展注入了新的活力。他强调,具身智能技术要注重机器人与环境的交互,未来应结合脑科学、认知科学等多学科知识,推动机器人技术的发展。其团队开源的行为发育平台正积极探索 “第一视角模仿学习”,为通用机器人与具身智能技术的发展开辟新路径。

上海大学机电工程与自动化学院机械自动化工程系主任、教授田应仲围绕“通用机器人与具身智能技术”主题展开分享。他首先介绍到上海大学在机器人及智能制造领域长期的研究积累与丰硕成果,并特别强调了人形机器人作为仿生机器人领域难度最高的一类,其研发与应用对于推动相关学科发展具有重要意义。他指出,随着人工智能技术,特别是ChatGPT等生成式AI技术的兴起,人形机器人的设计与训练方式正经历着革命性变化。通过对比传统数学建模与当代强化学习的技术路径,他揭示了大模型时代数据-算法-算力的飞轮效应——开源生态降低开发门槛,视觉语言模型赋能自然交互,使得机器人动作从机械重复迈向丝滑拟人。对于产业化前景,他认为人形机器人将在工业、服务、家庭等多个领域展现出巨大的应用潜力,成为智能机器人技术发展的新引擎,为人类社会的智能化进程贡献重要力量。他提出,人形机器人将遵循硬件成本递减+垂直场景渗透的双轨发展,并指出我国在供应链(如360Nm高扭矩电机)和应用场景(占全球工业数据40%)的独特优势,在特种作业、社会服务等领域将率先规模化落地。

嘉宾对谈环节特别邀请田应仲教授担任嘉宾主持,上海大学机自学院博士生导师、上海大学微纳操作技术研究中心主任岳涛和上海大学机自学院青年教师、上海市启明星扬帆专项入选者金滔,共同围绕“通用机器人与具身智能发展创想”主题展开进一步探讨,包括通用机器人技术的最新进展和面临的挑战、具身智能的应用前景和市场潜力及其对未来生活的影响等话题。岳涛指出,通用机器人与传统工业机器人相比,具备更高的灵活性与自主性,能够感知动态环境、学习新技能并实时调整行为,从而成为真正的“全能助手”。他同时提到,通用机器人在家务自动化、老人护理、教育娱乐等方面具有巨大潜力,但也面临着就业冲击、隐私保护等伦理和社会挑战。金滔补充道,通用机器人无论是采用足式还是轮式形态,都有其独特的应用场景和优势,关键在于推动机器人在更多复杂环境中的应用。他还强调,具身智能技术通过强调机器人与环境的物理交互来学习和进化,将极大地提升机器人在复杂环境中的适应能力。尽管目前通用机器人在执行机构、传感器、材料与结构设计等方面仍存在不足,但随着具身智能技术的不断发展以及高效能源、轻量化高能效硬件、小样本学习等关键技术的突破,通用机器人有望实现大规模应用。

(从左至右依次为:田应仲、岳涛、金滔)

嘉宾们一致认为,随着人工智能和机器人技术的不断进步,通用机器人将在未来社会生活中发挥越来越重要的作用,开启人机共融的新时代。他们呼吁更多学者和企业加入到通用机器人与具身智能技术的研发和应用中来,共同推动这一领域的繁荣发展。在互动环节,与会人员展开热烈交流,议题涵盖机器人技术的多个方面,包括工业机器人精度的提升,学校教学与计算机结合如何让具身智能算法更好应用于工业机器人等。嘉宾们结合自身经验,从课程设置、技术应用等角度给出了专业解答。

(从左至右依次为:徐鲁、史一兵、田应仲、王晓阳、金滔、岳涛)

座谈结束后,校友会专家咨询委员会委员、IT同学会会长王晓阳总结到,复旦在机器人“大脑”研发上具有优势,而上海大学在机械本体领域成果显著,这种优势互补为双方合作提供了广阔空间。最后,他再次对各方的参与表示感谢,期待通过持续交流推动机器人领域的创新发展。

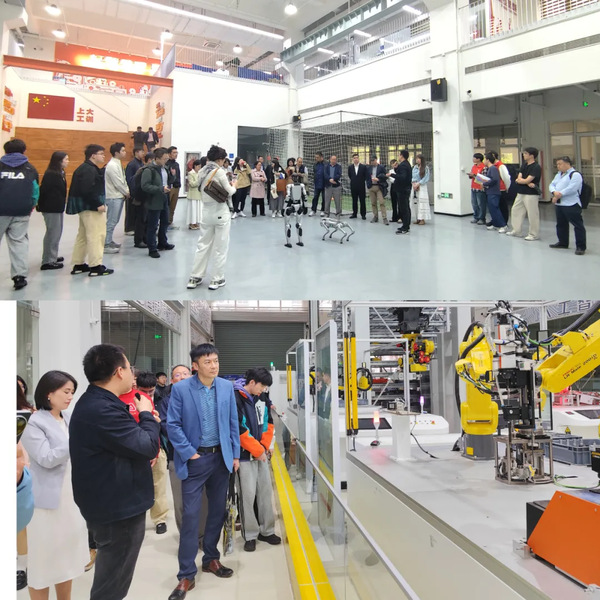

随后,与会人员近距离体验了人形机器人和机器狗并参观了上海大学工训中心,目前在学校持续支持和投入下,工训中心已打造了由各类实验和实训装备组成的工程教育和科创实践体系。参观过程中,还展示了语音模块、智能制造产线以及与其他技术(如激光点检测)的集成应用。

未来,期待各方继续加强交流,促进产学研深度合作,共同推动机器人技术与智能制造产业的发展。感谢创业创新俱乐部任春玲校友对本次活动的积极联络和茶歇赞助支持。

来源:上海复旦大学校友会