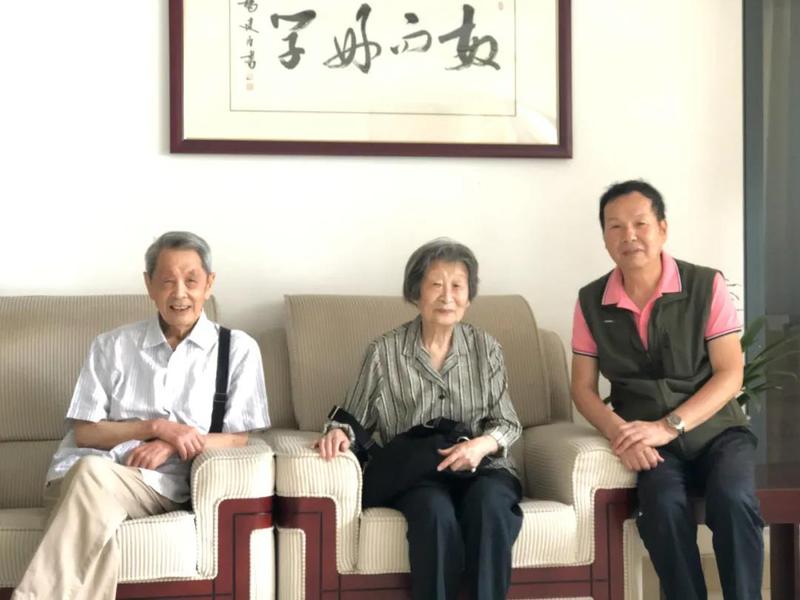

2021年6月8日,上海复旦大学校友会秘书处接待了两位老校友,他们是本会下属农学院工委会的负责老师,一位康素珍88岁、一位汤国裕87岁。由于1952年院系调整,复旦农学院不再招生,目前在上海的农学院校友仅剩30位左右,平均年龄都超过90岁了。他们这次来访主要为沟通工委会里校友们年事已高,已无力再组织校友活动,考虑实际困难情况,申请撤销农学院工委会,另提出上交3000元之前自筹的活动经费给到校友会处理。老师对于农学院工委会心里万般不舍,边说眼泪边从眼角默默流下来。

秘书处陆昌祥老师和张欢秘书长回复告知,在之前的会长会议上已讨论过,各院系工委会是校友会自成立以来重要的组成部分,校友会永远牢记历史上工委会老师们的无私奉献,为校友工作做出了积极的贡献,理解活动无法再开展,但工委会还是继续保留,类似情况还有土木系工委会、会计系工委会、教育系工委会、合作系工委会、统计系工委会。校友会也会继续做好服务农学院校友的工作,如快递《复旦校友》报等。另考虑3000元经费是自筹款,校友会已知悉,建议请工委会老师们自行处理,端午节买些粽子给大家也可以。两位负责老师听了激动万分,随后回忆起了工委会一路走来的发展历程。临走前,二老在校门口前与“上海复旦大学校友会”铜牌合影留念。

6月24日,秘书处收到了农学院工委会寄来的一封手写信件,内容主要是农学院工委会校友工作的简要回顾叙述,字里行间的内容让大家深受感动。自1984年成立以来,他们一直秉承并贯彻上海复旦大学校友会“服务母校、服务校友、服务社会”的宗旨,各位老前辈默默无闻做了大量工作,他们的奉献精神值得敬佩与学习。

复旦农学院工委会工作简要回顾

复旦大学农学院于1938年在重庆成立,抗战胜利后于1946年随复旦大学迁回上海。1952年全国高等院校院系调整时,除茶叶专修科26名学生迁入安徽农学院,1954届原农化系农产品加工组11名学生并入南京工学院食品工程系外,其余农艺、园艺、农化三系1953、1954、1955届共117名学生迁往沈阳与东北农学院部分系组合并建立沈阳农学院,后改为沈阳农业大学。1984年成立了上海复旦大学校友会农学院工委会。现在农学院工委会校友们的平均年龄已逾九旬。我们都是共和国诞生和成长的见证人。由于大家都亲历了旧中国的积贫积弱和内忧外患,所以对中国共产党成立100周年特感亲切和兴奋,由此更激发了我们对母校的留恋和热爱。自工委会成立以来在顾金德和吴振千等许多学长的具体负责和操作下,我们工委会大致做了以下一些工作:

一、组织各地校友集资馈送给母校和沈阳农学院四件礼物至今仍留在校园中。即八十周年校庆安放在行政楼前的太湖石“耕耘”园林一角。九十周年校庆在生命科学楼前的石雕“日晷”。一百周年校庆在登辉堂旁的“百年辉煌”寿桃石。2002年复旦大学农学院迁院50周年(即沈阳农业大学50周年校庆),由沈阳农大和复旦大学农学院共同在沈农校园内合建“复旦园”。

二、 复旦大学百年校庆日凡是走得动的校友都回来了,《新民晚报》当时作了专题报道(附后)。

三、关心并访问患病住院的和高龄学长的生活状况。我们先后访问了叶君埮、成晓凤、蔡国端等许多位高龄校友,也曾在大雪纷飞的一个下午,工委会的领导去探望患癌症晚期的戴家骥校友。他的爱人很感动。后来戴家骥病故,其家属悲痛告知恶耗并对我们的关心表示感谢。

四、组织校友活动。2011年组织赴崇明岛生态游。2012年为顾金德90岁举办祝寿活动。2013年组织赴召家楼古镇游。2014-2015年组织观看内部电影多次。2017年由王镇恒理事组织在黄隆泰茶庄喝下午茶,共同享受了中华民族博大精深的茶文化。

五、募捐济贫。在理事中先后募捐三次计3500元赠给54届贫病(无正式工作)交加的周其钧同学。另外在校友中募捐565元给母校一位因中毒而遇害的同学家属,以表同情。

六、组织外地来沪的校友聚会。海外或内地校友来沪时我们都热情接待。特别是2005年、2015年校庆我们接待了来自加拿大、美国、香港、北京、安徽等地来的校友和2019年来自北京、香港的2名高龄校友在饭店小聚,主要是欢聚一堂畅谈在习近平总书记领导下祖国一片繁荣景象,从而我们晚年生活也越过越好。

七、每年按期分发《复旦校友报》给每一位校友,共持续十余年之久。

八、募捐图书数千册馈赠给复旦中学图书馆,略表我们对复旦人的心意。

九、积极为《复旦校友报》撰写稿件,及时将我们农学院的校友活动内容和状况反映给母校的有关刊物,使《复旦校友报》的会刊成为维系各位校友的精神纽带。

总之,我们有一个认真负责、团结友好的理事会。大家心往一处想,坚决跟党走,热心地为广大校友服务,虽然大家离校已超过半个世纪,但对母校深情依旧,现在苦于都年事已高,心有余而力不足,故只得无奈地终结校友会活动。

以下转载自新民晚报2005年9月24日的报道

走得动的老同学今天都来了 |

或许,这是今天前来为复旦大学贺寿的最特殊的一批校友。在校史册上,他们当年就读的农学院,仅存在了短短14年——1938年,南迁至重庆北碚的复旦大学设立垦殖专修科,农学院初现雏形,逐渐形成农艺、园艺、农化三系和茶叶专修科,并于1946年随复旦回沪,1952年,它根据全国高等学校院系调整计划除茶叶专修科外整体搬迁至沈阳,并以此为基础成立了沈阳农学院(1985年改名为沈阳农业大学)。 起点站 农业大厦 昨晚10时,漕宝路农业大厦。百余名从包括香港在内的全国20余个城市以及美国特意赶来的校友已经就寝,然而,1201房仍灯火通明。作为本次活动的主要召集人,几名上海校友还在农学院校庆会务组做着出发前的最后准备。 1954届校友顾名勋满头银发,戴着心脏起搏器的他身体欠佳,却坚持和当年的同班同学蔡国端一起,在电话里和总服务台核对着第二天一早需要“叫早”服务的同学名单。另一对“夫妻同学”,1955届植保系朱文江和康素珍刚在大堂接待处整理完最新的校友登记资料上楼,他们告诉记者:“为了这次聚会,我们从一年前就开始发邀请信、联系场地、策划活动,不过,这还多亏了我们的大师兄!”

第2站 人民广场 上午8时30分,上海博物馆南侧停车场。一名身材挺拔的老人正举着“复旦农学院校友会”的牌子等在一辆大巴旁边,过一会,部分上海本地校友将从此出发,赶赴复旦。这便是众人口中的“大师兄”顾金德,园艺系1948届校友,如今复旦农学院上海同学会的“掌门”。 “别看我们学院存在的时间短,但因为人少,所以在学校的时候大家就不分系别在一起活动,感情都特别好”,忆起往事,83岁的老人仿佛回到了青春年少。1943年,他抱着“科学救国”的信念只身来到重庆北碚,考取复旦,并受到进步思潮的影响,积极投身学生运动。随校回沪后,1948年,他组织了60余名农学院同学成立了中国农业科学研究室复旦分社,作为进步团体开展地下运动。 作为上海农科院的专家,上世纪60年代和90年代,顾金德先后参与了上海农学院建校和复校的工作。1984年,上海复旦大学校友会成立,顾金德成为常委之一,同时,他和吴振千一起筹建农学院同学会,通过各种途径闻讯而来的同学越来越多,“今年,为母校庆贺百岁生日,大家只要身体允许,能来的都来了!”

第3站 复旦教学楼 上午10时30分,4103教室此时欢声笑语。老友相见,一个个俏皮的绰号似乎把大家带回了50余年前的课堂。时光隔愈久,记忆越芬芳。“我们的同学都很出色!”吴振千自豪地告诉记者,历届的同学中,有的远赴西藏日喀则帮助当地发展蔬菜,有的帮助东北农村种植古树,有的去广西开展微生物研究,更多的则成了各地农业科研院所的专家。同学们说,在任何情况下都自强不息,这就是他们坚守了一辈子的复旦精神。 第4站 复旦校园 下午,行政楼前名为“耕耘”的园林一角,科学楼前的日晷,这两处复旦人熟悉的景点,是农学院校友分别在校庆80和90周年时送给母校的礼物。 如今,相辉堂东北侧的草坪上,又竖立起一块寿桃形的大石,“百年辉煌”四个大字用的是“农业人”最爱的绿色。“我相信我们始终是一家,带上所有设备去东北,抗美援朝,任何活动中,我们农学院一个人都没落下!明天,我们还要一起唱当年的歌呢,好好聚聚!”说这话的时候,王洪熹就像50年前的那个“苹果”一样爽朗地笑了。 于是,秋阳里,那一次次舒展的皱纹,刻下的,是同学情深。

本报记者 陆梓华 董纯蕾 |