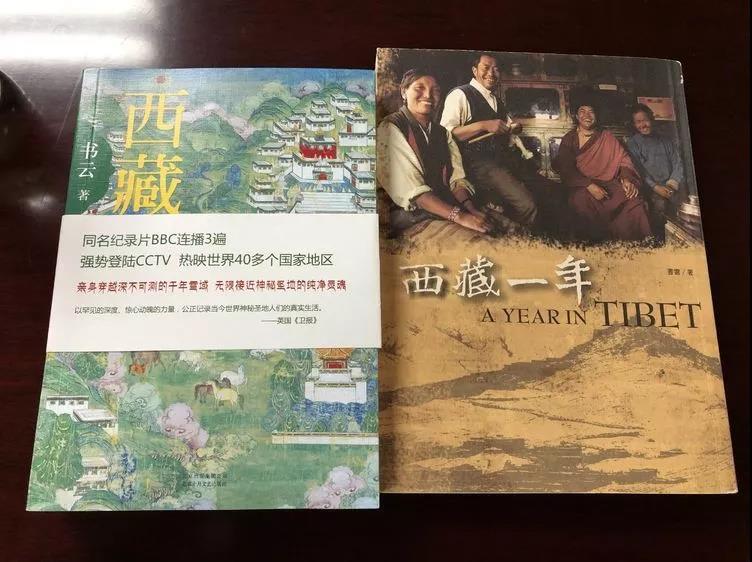

一个月前,海南复旦校友读书会第一次阅读分享了书云的《西藏一年》一书,得到了作者和书友的热烈反响。6月29日,在海口太阳城酒店我们二度分享《西藏一年》。此次读书会报名踊跃,大咖云集,校友们有特地从外地赶来的,有第一次参加的,还有南京大学、武汉大学、海南大学的嘉宾,有人不能出席,特地发来了书面发言,参加人数近30人。短短的两个小时,大家侃侃而谈,细细倾听,分享了各自眼里的《西藏一年》,各自眼里的西藏。

1.林怀宇校友

林怀宇校友是主持人,她简要介绍了一下作者书云和《西藏一年》的内容。书云是北京大学和牛津大学毕业的,她在2006年到2007年花了一年多的时间,在西藏江孜城驻点,拍摄了一部纪录片,本书是她的拍摄手记。《西藏一年》通过记录八个不同身份的普通的藏族同胞,一年春夏秋冬的生活,通过作者的亲身经历和自己的观察,客观公正地去记录普通藏族人的真实生活。说起西藏,我们可能都想到神秘这两个字,这个地方神秘,当地的人的生活神秘,他们的文化很神秘,藏传佛教更神秘。林怀宇校友觉得,神秘源自于不了解或者误读,《西藏一年》这本书和这部纪录片给我们打开了了解真实的西藏的一个窗口。

2.何金强校友

主分享人为何金强校友。

何金强校友是哲学系宗教学专业硕士,师从“哲学王爷”王雷泉教授,有自己创业的经历,当过村支书,现在从事企业管理工作。他从自己所学的宗教学专业的角度,以及这些年的工作经历,特别是村支书的基层工作经历,分享自己读《西藏一年》的感悟。

何金强校友逐章介绍了这本书的主要内容,他最大的感悟是:感应。第一是书中西藏人民与诸神、佛佗的感应;第二是作者与西藏人民的感应;第三是我与书中所提到了宗教相关知识与基层人民生活的感应。

01

这本书中关于佛教的描述没有多少,但是这就是一本佛教的书,主要表现在西藏人民的信仰,对自然的敬畏,以及跟神灵之间的感应,还有地区的一些历史和哲学。为什么这些东西会深入到西藏老百姓人们的心中,而且能够不停地流传下来,为什么我们汉地佛教却没有这种功能,这很值得我们去思考。

02

作者为什么能那么好的融入到当地的老百姓当中呢?因为书云有一种慈悲心,例如第十章300万声祈祷中我们可以看到,唐卡村义诊的钱都是书云出的,因为她有这种慈悲心,所以当地的老百姓会跟她有一种感应,然后跟她做朋友让她去看去拍摄,包括很忌讳的天葬,还有一些宗教仪式等。

03

关于自己与本书的感应。首先因为是我的宗教专业知识;其次是这本书讲的是作者书云在西藏最基层的一些生活和记录。我回到海南以后,在儋州的一个美丽乡村也有两年的基层工作经验,担任村党支部第一书记,日常跟老百姓沟通的一些东西,引起了我的一些感应。我觉得基层的生活是有很多是共同点的,虽然西藏的老百姓,跟我们海南老百姓相比,一是贫穷一些,二是信仰上面所不同,但是生活方式上很多都是相通的。书中的基层干部,妇女主任普赤的工作细节,还有说服三轮车夫拉巴参加拍摄的细节,跟我原来做的一些基层工作经验很相似,拉巴一开始是不愿意配合这个拍摄的,三轮车夫的回复都是“穷又不是一件光荣的事,干吗还让别人看笑话?”在这一点上,其实当时我在基层做工作的时候,很多老百姓就是这样的,包括做扶贫工作,他们是不会配合你的,他们首先要认可你这个人,然后才认可你做的事情。

在传统方面,海南儋州也保留了很多风俗和做法,例如有一个祭祀的仪式,跟《礼记》当中的一些仪式、一些用词是很相近的;还有结婚的仪式,差不多从下午六点钟一直办到晚上十点钟,耗时四五个小时;还有如果有人去世,要经历供放、下葬、出殡、做斋、安位等,才能立牌位。

何金强校友还分享了自己爷爷的人生哲学和面对后事的态度,他教导子孙,拐杖是做在前面的,话是说在后面的,即你不要吹牛,你以后做到了你再说。他60岁就给自己挖了坟地,直到他100岁去世,他面对死亡很坦然。何金强陪伴爷爷老年生活的方式,不是给钱,而是有空的时候就去陪爷爷,听爷爷讲一两个小时的老故事。

藏民包括江孜人民维系这种社会关系的是什么?是他们的宗教信仰,是佛教的某一些生活方式的指导。那么我们汉地的人,比如说我们海南的基层人民,得以维系他们的社会关系的是什么?绝对不是法律,这也是我在基层工作的一个很大的一个体验。我们5000年的文化流传至今,很多的道德伦理孝道等,很大程度的减弱甚至不见了,所以我们重建文化特别重要,也任重而道远。

3.徐国宾校友

徐国宾校友曾经在西藏工作了两年,在藏区做过多次的徒步和骑行,他分享的主题有两点。

01

消解的传统。在西藏看到虔诚的教徒也会因为经济原因去买假的酥油。例如书中年轻一代不同的想法,他们不再是信仰的理想主义,而是更倾向于实用主义。仁增家的两个孩子考上了大学,晋美本来打算考藏医学院,去接次旦法师的班,但他接班的愿望,不仅是出于信仰的动力,还有觉得他上了藏医学校,不管分不分配工作,将来会比较好找工作,能够挣钱养家。嘉措考上林芝农牧学院,他更理性去分析他的法师叔叔的,说叔叔治不好病的,他承认这个点,但是他也不会去害人和骗人,那他叔叔能给人带的是什么呢?给那些没钱去医院看病的,给他们带来的是减轻精神压力,抚慰病人,这也是一种治疗。

02

不变的底色。第一个是作者的摄影助理,他从中国传媒大学毕业回到藏区。第二个乡村医生拉姆,她其实在当地是代表了文化与知识阶层的,在当地已经算是不那么传统的那批人,因为她有胃病,她还是相信是前世的孽障所致,还是会选择去看法师。另外开客栈的建藏,他是从事商业经营的小企业主,但一样有很虔诚的信仰,每一个传统的节日或活动都会参加。最后是仁增家的女儿次央,学习成绩很好,可以选择去内地学习,但她没有去,她说如果我现在离开了西藏以后,说藏语的机会就不多了。还有一对被父母安排婚事的年轻人,在我们看来可能是很震惊,怎么现在还有这种包办婚姻?但是当事人说父母赐予我生命和一切,没有他们就没有我,所以服从是我的义务,我自己的幸福站在第二位。在这里很多传统的东西保留和传承了下来,形成了他们不变的底色。

第一个是作者的摄影助理,他从中国传媒大学毕业回到藏区。第二个乡村医生拉姆,她其实在当地是代表了文化与知识阶层的,在当地已经算是不那么传统的那批人,因为她有胃病,她还是相信是前世的孽障所致,还是会选择去看法师。另外开客栈的建藏,他是从事商业经营的小企业主,但一样有很虔诚的信仰,每一个传统的节日或活动都会参加。最后是仁增家的女儿次央,学习成绩很好,可以选择去内地学习,但她没有去,她说如果我现在离开了西藏以后,说藏语的机会就不多了。还有一对被父母安排婚事的年轻人,在我们看来可能是很震惊,怎么现在还有这种包办婚姻?但是当事人说父母赐予我生命和一切,没有他们就没有我,所以服从是我的义务,我自己的幸福站在第二位。在这里很多传统的东西保留和传承了下来,形成了他们不变的底色。

4.文玲校友

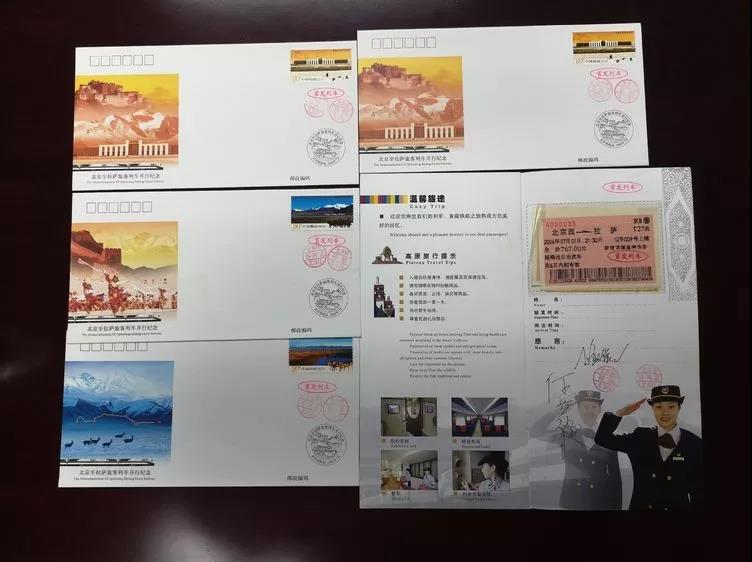

文玲校友带了自己乘坐青藏铁路首发列车的车票、首日封等纪念品来到现场,分享了当时的乘车经历,再次说起,依然历历在目,依然激动。

乘车的决定是首发前一天临时决定的,当时文玲校友姐姐的团友因为身体原因放弃出行,当时火车票还不是实名制,她就抓住了这个难得机会,下班后赶当天晚上去西安的飞机,从西安坐上了首发列车。因为是首发列车,有很多值得纪念的东西,包括所有的列车员、乘警的都是从部队选出来的男生,在车上还可以把车票做成纪念卡,也可以购买首日封。列车到了拉萨以后,她问列车员站台在哪里,他说我也不知道,我说你们没有开过吗?没有,我们最远的时候开到格尔木,没有开到过拉萨,后来是根据哪里有欢迎仪式的人群来判断站台在哪里的。车票原价是1200元,当时就有人出1200来回收纪念,她想一想不舍得,就留着了。就是这么一个神奇的、有意义的一趟旅行。

文玲校友拿着单反相机拍了一路,包括一路上如画的风景和藏人对着列车虔诚的膜拜,自己也被新浪财经的记者拍到了图片里。

5.蔡湘培校友

蔡湘培校友说,我上一次主要是讲现代文明对西藏地区的影响,刚才文玲师姐也说了,青藏铁路的修建,很大的影响了西藏的生活,改变很简单。不管怎么讲,西藏的现代化道路肯定要是进行下去的,但无论进行到什么程度,人们的痛苦永远存在,就算是进化到我们现在的文明程度,上海也好,北京也好,包括欧美,科学非常发达,人们还是有痛苦的,对吧?所以我们就返回去想宗教能带给人什么?人最终的最大的痛苦——刚才主分享何金强也说——就是死亡,这个痛苦,包括生老病,是我们都要面对的。在解决临终关怀、心灵安抚方面,宗教的确是任何科学不能替代的。其实我觉得《西藏一年》如果跟《西藏生死书》一起来看,可能感触更强烈。

6.陈丹校友

陈丹校友觉得,西藏是传统和现代生活并行的地方,例如拉姆医生一边去求佛治自己的病,一边用现代医术帮助人们,没什么违和感,一切都很自然。这一点在海南也有很多这样的情况。另外会多门语言真的很重要,包括开饭店的建藏会说藏语、普通话和英语,所以生意好;书云也是因为会说藏语,所以能很快的跟藏人当朋友。

关于磕长头,陈丹校友有一年多的时间吃素,每天磕大头108个,因为一个学佛的朋友告诉她这样可以调理身体。“他看我的坐姿就告诉我,我腰椎有一点点小问题,没有腰椎间盘突出,只是膨出,只需要每天磕大头,按自己的体力,如果108个最好,就能调理好。我去医院一检查,果然是腰椎间盘有两节交界处膨出,然后我就老老实实的每天磕大头,当成瑜伽去练,每天大概40分钟,即使是大冬天,也能练得满头大汗。原来有时候突然腰疼,会站在路上根本动不了,练了之后就好了,气血也通了。现在有时候不太舒服,练一下,出出汗,就能舒服很多。”

7.明雪娇嘉宾

明雪娇嘉宾说,这本书里面,我很喜欢这句话:这里不是想象中的香格里拉,也不是等待拯救的蛮荒之地。我觉得咱们开这个读书会,真的是秉承了读万卷书、走万里路的古训。自己因为一直对西藏文化很感兴趣,去了很多趟西藏,今年刚从稻城亚丁徒步回来。谈两点感受:

第一个感受是发现跟自己想象中的西藏的风光景色差的老远,在那里我是感到害怕的,司机师傅一边开车一边转经,七个小时路程我睡醒起来,他还在匀速转经,跟海南满眼的绿色对比起来,在藏区特别孤寂的走在山上,就有一种千山鸟飞绝,万径人踪灭的感觉,那种感觉,回来之后都还能感觉到。生态环境保护真的很重要的,有时候就会感恩,觉得我在海南这样绿植很丰富的地方生活是非常的幸福的。

第二个感受的话,就是觉得这本书确实写得非常实在,因为她讲的一夫多妻制,或者包括一些普通人的生活,我在西藏看到的,观察到藏区的女性是非常的伟大的,她们非常的勤劳,真的是,就是像书里讲的手就没有停下来过,随时都是在干活,我们同龄人可能还在玩的时候,她们都已经承担很多的家务,这一点也是给我印象很深刻的地方。

另外一个印象很深的就是虽然汉化比较严重,但还是比较的纯朴。我在稻城亚丁,最近比较火的一个商业路线,给我牵马的一个汉子,他都不知道车是什么东西,还问我车能生小车吗?但是他看过倚天屠龙记,然后跟我说漂亮女人都会骗人,你这些汉族人太能骗人,我就觉得金庸真是大神呢,这个文化传播很广。藏族人也在潜移默化中接受了我们很多的文化。

世界很大,真的要多看看书,多出去走走,你会理解到最终的目标就是和而不同。然后理解和接受这就是藏族人,他们让我们欣赏的一点就是坦然,对命运或者生活的坦然接受。

8.陈日科嘉宾

陈日科嘉宾读过书云的另外一本书《万里无云》,他觉得跟《西藏一年》一样有一种多元化的视角。对于我们不了解的西藏,我们的感觉是神秘,但对于我们不了解的其他的东西,我们的感觉可能不是神秘,而是恐怖。

他说,我对这本书最有感应的是三句话:

第一句话是:自从远离家乡独自进北京读书,我就渴望超越日常生活;

第二句话是书云第二次进藏遇到小尼姑的时候,她写道,我们两人年纪相仿,但完全生活在不同的世界里,对她的世界,我可以说一无所知。如果换成我们,我们去看一个我们不了解的东西,会是什么态度?刚才也有嘉宾说和而不同。我们面临一个多元化的世界,如何理解跟我们价值观、生活方式不同的族群?如何消减我们可能存在的分歧?例如我们应该如何去看港澳台同胞,我们能否达到相互理解的状态,这是值得我们去思考的,如何超越单一的价值判断,用去理解多元化的态度去尊重不同的可能。

第三句话是:虽然我没有能力把握西藏的过去,但我可以记录它的今天。例如失业的冰雹喇嘛这一章,作者问次旦法师,“哪个更有效呢?是法力还是高射炮?”“我们家世代都是冰雹喇嘛。你可以问村里的任何一个人,唐麦村已经很久没有遭受冰雹之害了。”“实际上我们村从来没有下过冰雹。”作者并没有去考证这句话的真实性,仅仅是做了记录。

9.乔毅校友

乔毅校友觉得世上很多东西,无论从佛家或道家来说,其实就是缘分。我是一个有神论者,从28岁的时候开始信佛,这一年,没有人生变故,没有大事发生,我在从宁波到普陀山的游轮上,旁边几个老太太在敲木鱼,我脑海里顿然出现了观世音娘娘的清晰的形象,我突然发现他好有力量。然后我就开始了烧第一柱香。

第二个想分享的观点是,人生100年,但其实每个人都很渺小,别把自己看的太高,建议可以读一下《心经》、《道德经》,不是出于信仰,而是想明白事情的因果,做事前要想明白,今天种下了这个因,明天会得到怎么样的果,看清事情的真相,原来夫妻之间、同学之间原来是这样的,人与人之间是不一样的,缘分也是不一样的,想明白之后就会越来越快乐。希望大家多看一些这方面的书,修行快乐!

10.何素丹嘉宾

何素丹嘉宾是一名沙画师,她的关注点是“坛城沙画”:一沙一世界,每逢大型法事活动,会有数名到数十名喇嘛,用五种颜色的沙子,经过数日乃至数月,创作出美丽的立体画卷。可是法事活动过后,用沙子描绘的世界,会被毫不犹豫地扫掉,细沙将被装入瓶中,倒入河流。一切又回到了本初的状况。

11.滕清东嘉宾

滕清东嘉宾是清华的哲学博士,读书期间有一个社会实践,在藏南住了半年,最大的感觉就是真实。前段时间又一部很火的电影《冈仁波齐》,我相信很多人也看过这部电影,跟《西藏一年》一样是报告文学,我在这里就不谈专业知识,最大的感悟就是反观自己在社会上做人,做事,如果能够把真实这两个字引进我们的生活,贯彻始终的话,我相信一定会得到一个很好的果。

12.郑敏校友

郑敏校友感受最深的有两点。第一点是对一个地方,一个地域的研究方法,作者给我开了眼界。这个研究方法也适用于海南。讨论到海南的问题时,海南虽然不大,但总觉得是盲人摸象,争论不断。像《西藏一年》一样,带着平实的心态、尊重的态度去研究一个地方、一种文化,是值得我们去学习的。

第二点,西藏人跟海南人一样是万物有神论者。海南的庙很多,特别是海口,对土地的尊重是在骨子里的,土地庙很多,动土的时候都要跟土地爷说一声。就像我们海南这么小的地方,各种生活习惯应该也是有文化来源的。例如小孩子受到惊吓的时候,就会去找隐婆,还有很多关键的时候,就会去寻找一种安慰,或者请一个神来保佑,我觉得应该研究一下这种习惯的来源,也挺有意思的。只有这样,你才能听得懂解放路卖鞋的老太太,还有市场卖菜的老太太,他们的话,他们的安慰在哪里,他们也在寻找生活的一种意义。

13.郭瑞俊校友

郭瑞俊校友是这本书的推荐人,他首先告诉大家,上一期读书会报道出来之后,得到了作者书云的反馈:“谢谢分享!受宠若惊!这么多的高人,那么用心地感受,对一个作者,这是最大的幸福~她/他们的感受就是我的感受。我欣慰自己所要传递的在她/他们那里得到如此完整的回声。我们和藏族人是生活在一个平行的世界里,有着非常不同的信仰、价值和追求。佛教把两种文化拉近了。”书云表示她的新版《万里无云》出版后会特地赠送一本给复旦海南校友读书会以致谢意。

郭校友继续说明推荐本书的理由:我们今年的读书主题是反观自我,我希望能读一本,稍微轻一点,但是可以以小见大、切合主题的书,《西藏一年》 正是这样的一本书。

我最早看到这本书是台湾的繁体字版,是台湾作家陈菲菲写的序,她开篇引用了诺贝尔文学奖得主、墨西哥诗人帕斯的诗《桥》的一段:

在现在和现在之间

在你是和我是之间

有一个“桥”字

当你走进它时,你就走进了你自己

我觉得《西藏一年》也是一座桥。作者通过反映西藏普通人的工作和生活,有意地避开了一些宏大的主题,例如11世班禅视察白居寺时,她恰恰没有去写11世班禅那些佛事活动,而是通过描写僧人为迎接班禅到来做的准备工作,来体现普通人的心境。其实西藏某种程度上是我们的过去,中国过去的传统文化也非常强大,但是经过近100年的现代化的过程,我们的全球化和现代化的步伐越来越快。我们在国外走了那么多地方,我觉得我们现在就走在西方人曾经走过的道路上,那么西藏人,可能是走在我们曾经走过的道路上,而我们正好处在这个中间,所以,可以通过观察西藏人的生活,和西方欧美的更现代化的生活,我们来反思自己今天所处的各种境地。

最后,他谈了读书会形式的多样化:关于读书会,我一直想在形式上在有一些创新,例如我们可以读一些经典,选某一个片段,拿出来做一些精读和分享。

于是,他给大家朗诵了《西藏一年》后记结尾的一段:《西藏一年》给我留下了什么?这里既不是想象中的香格里拉,也不是等待拯救的蛮荒之地。它的独特让人心动和神往。我真实的记录了它的一年,一年以后或者十年以后,西藏会是什么样子呢?我凝视着古老而雄伟的宗山城堡,忽然意识到,我脑子里并没想明天的离去,而是在想着何时重返西藏,重返江孜。这一晚,我一夜无眠。

14.王格平校友

王格平校友说我们读书会前三年的主题回溯千年、俯瞰当下、仰望星空,可选的书很多,每次选书的速度都很快,但今年反观自我的选书感觉很难,我们读书会的宗旨是自由而无用,我们不会选跟现实粘的太紧的书,不能太浅,也不能太深,《西藏一年》第二次分享,所有分享的校友和嘉宾都很贴近主题,呈现了很多火花。

王格平校友介绍了7月份读书会的安排。7月份读书会的书是《一念桃花源》,讲的是苏东坡和陶渊明的灵魂对话,将在儋州东坡书院进行,在反观自我的同时,回归海南。

王格平校友还通报了参加以“打造书香海口,共建精神家园”为主题的第十一届海南书香节暨“书香海口”全民阅读活动启动仪式和座谈会的情况。主办方,包括人民网、海口市委宣传部,他们都主动的找到我们,谈后面的一些合作,主要是全民阅读。我们的读书会要有一定的深度,也要有趣味性,最重要的是进行推广,可以对社会分享,在全民阅读中起到领头作用。

15.段曹林校友

段曹林校友最后对本次读书会进行了总结:我们今天的读书会,第一个特点是参与度特别高,包括从北京、杭州等回来参加的校友,还有南大、武大、海大的校友和嘉宾。第二个特点是变化。这次读书会的组织者是全新的,包括主持人、主分享和报道人员,这其实也代表了我们读书会的一个特点,那就是变化。我们也在反观自我,也在不断地寻求变化。读这本书的时候,我有一个特别深的感受,也是变化,西藏的变化,尤其是西藏人的变化。

我们为什么读这本书?是因为它引发的话题。那么多人都愿意参与,那么多人都感兴趣。西藏本身很神秘,宗教也很神秘,两个加在一起,每个人好像都有话可说。西藏的变化更是引起大家的关注和兴趣。这本书最大的特点是真实客观,并且有代表性,我们每个人都可以根据它所呈现的江孜故事,去了解西藏,去感悟人生,借以反观自我。上一次读书会参加分享的很多是到过西藏或者对西藏很感兴趣、或者对宗教投入比较深的校友和嘉宾,今天还增加了对宗教颇有研究的几位。很认同郭瑞俊师兄读的那段话,《西藏一年》总体上保持了一种相对客观的视角,只是在后记里忍不住有比较多的真情流露,让人感觉到作者的意犹未尽。的确,西藏博大精深,还有太多的阅读的余地、感悟的余地、研究的余地,这也许才是这本书带给我们的最大影响和收获。

关于西藏,有来宾分享两个关键词:第一个关键词是安心,第二个关键词是消解。

为什么人们会觉得西藏这个地方令人神往呢?一定不仅仅是因为西藏风貌的气势雄浑和天空的湛蓝悠远。我觉得主要有两点:第一点是,藏地大多数人的笑比较憨厚,而不是像我们汉人把笑分了很多种;第二点是跟藏地人打交道的时候你会发现,他们有表里如一的真挚,不太会表面一套背后一套,所以你跟他们一打交道到就会被他们吸引。那么,支撑憨厚和真挚的东西是什么呢?用佛教的话说,就是他们的心安得好。心要安在身上,身要安在座上,心平伏而放松。心外无物,万法归心。这个境界很难,王阳明说的心本无善无恶,“汝未看此花时,此花与汝同归于寂。汝来看此花时,此花颜色一时明白过来。便知此花不在汝之心外。”孔子说的“随心所欲不逾矩”,孟子说的“不动如山”都是指的这个境界。

安心这件事重不重要呢?很重要,甚至是我们一生应有的追求。我们去西藏,包括骑行、转山或者徒步等,很大程度上是让自己专心干一好件事情,让自己的灵魂安住。如果安不住心,就会制造非常多的麻烦。心安了,智慧也就出来了。

刚才大家很多人也提到了消解,我觉得消解是必然的。自然界发展的规律就是兴久必衰,衰久必兴,也是佛家讲的成住败空的过程。渐进式、脉冲式发展,螺旋式上升或者下降都很正常,都在大道之中。藏传佛教的发展过程也有一个逐步兴盛、消解、重建的过程。比如,在西藏佛教史的“前弘期”,当时的藏王赤松德赞继父王松赞干布之后多举措大力弘扬佛教,其中之一就是由藏、汉、印度三地僧侣在桑耶寺举行辩论,印僧得胜。宣布人们以后不得再修禅宗,印度佛教的宗派统治了西藏。之后又经历了朗达玛灭佛,然后又到了佛教从边缘地区逐步兴起、印僧传教、再度兴盛的“后弘期”。后来又有政教合一、废除政教合一等等阶段。由此可见,西藏的宗教以及风俗的消解难以避免,重建也会自然发生,这是道之必然。至于消解到什么程度,重建到什么程度,这些一定是跟时代的发展密切相关。

作为个体,我们要拥抱这种消解,同时安住自己的身心,觉察内在的意之动,为善去恶,把肩负的国家、社会和家庭的使命努力完成好。

来源:“复旦大学海南校友会”公众号