追寻复旦足迹 重温母校情怀

4月26日,重庆复旦大学校友会与四川省复旦大学校友会二十余位校友一同前往抗战时期复旦大学重庆旧址参访。百廿光华,忆峥嵘岁月,扬复旦精神。

川渝校友于抗战时期复旦大学重庆旧址校史纪念馆前合影留念

1937年8月,淞沪抗战爆发,日军侵占复旦上海江湾校园。不愿做亡国奴的复旦大学与大夏大学组成联合大学,分别西迁江西庐山和贵州贵阳。是年12月,南京沦陷,联大师生在时任副校长吴南轩带领下辗转入川,借重庆菜园坝复旦中学上课。

1938年3月,联大解体,在著名爱国实业家卢作孚和重庆北碚地方人士的大力支持下,复旦大学结庐北碚夏坝,重新建起一个颇具规模的战时大学。至1946年5月复员返回上海,复旦大学在北碚办学时间长达八年。

结庐北碚夏坝 在渝办学八年

抗战时期复旦大学校址及校史纪念馆

复旦大学与抗日战争时期内迁的大批学校共同创造了世界教育史上的奇迹,保存了中国的文化血脉,彰显了中国知识分子同仇敌忾、共赴国难的勇气和毅力。

八年间,众多学界泰斗、科技栋梁汇集夏坝,为国家建设培养各类专门人才。夏坝期间是复旦大学发展史上的重要时期,如自1938年秋开始陆续增设了史地、数理、统计、农垦、国艺、农艺等专业,逐渐发展为一个综合性大学。更为重要的是,经由吴南轩校长的力主和极力争取,复旦自1942年元旦起由私立改为国立,掀开了新的历史篇章。

烽火狼烟,家园泣血,天下兴亡,匹夫有责。八年间,复旦大学成为民主堡垒、红色据点,为民族独立和人民解放事业输送了大批革命种子,是中国红岩英烈最多的大学。

学界泰斗、科技栋梁汇集 铸就民主堡垒、红色据点

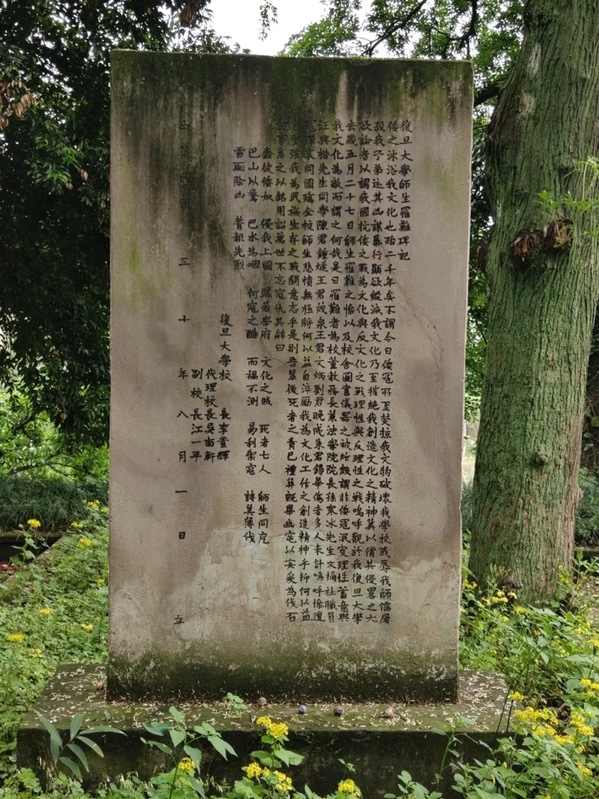

抗战时期复旦大学教务长兼法学院院长孙寒冰教授墓志

复旦大学师生罹难碑记

注:1940年5月27日,近30架日机对北碚进行狂轰滥炸,造成数百人死伤,复旦大学校区也未能幸免,教室、图书、仪器等损毁严重。更令人惋惜的是,校董、教务长兼法学院院长、《文摘》杂志负责人孙寒冰教授和《文摘》职员汪兴楷、学生陈钟燧、王茂泉、王文炳、刘晚成、朱锡华等6人遇难。

复旦师生将个人命运与国家命运紧密结合,将学术成果与民族复兴重任密切联系,弦歌不辍,声华远播,共同书写了大师云集、英才辈出的时代华章。

诚如复旦大学校长李登辉所说:“暴敌所能毁坏者,形体也;其所不能动摇于毫末者,吾坚强之精神也。”

来源:重庆复旦大学校友会