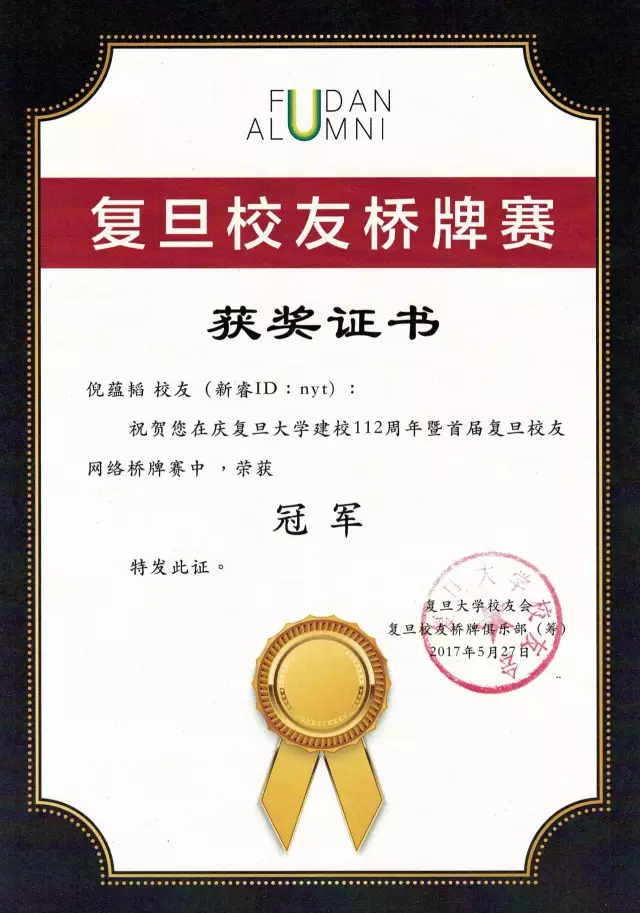

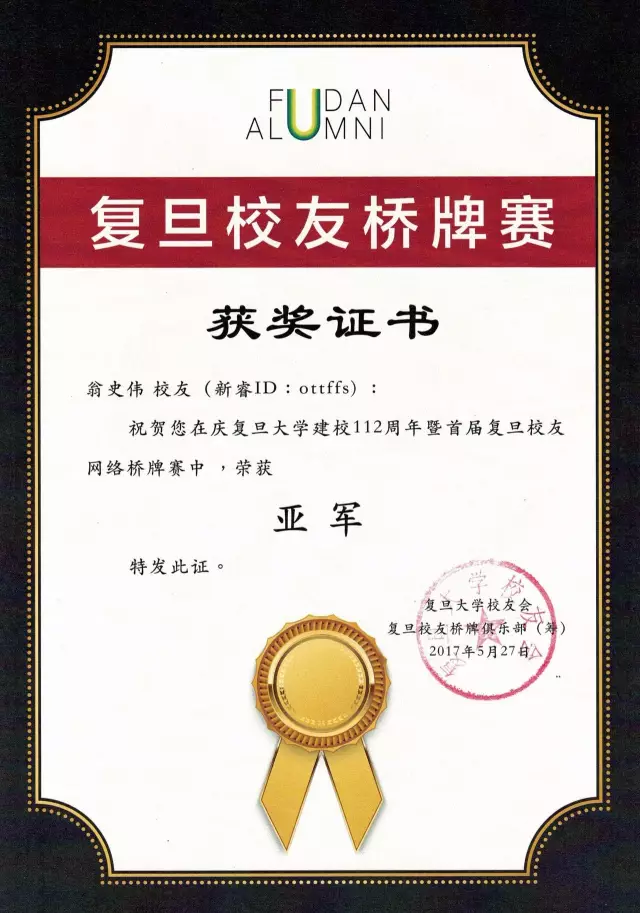

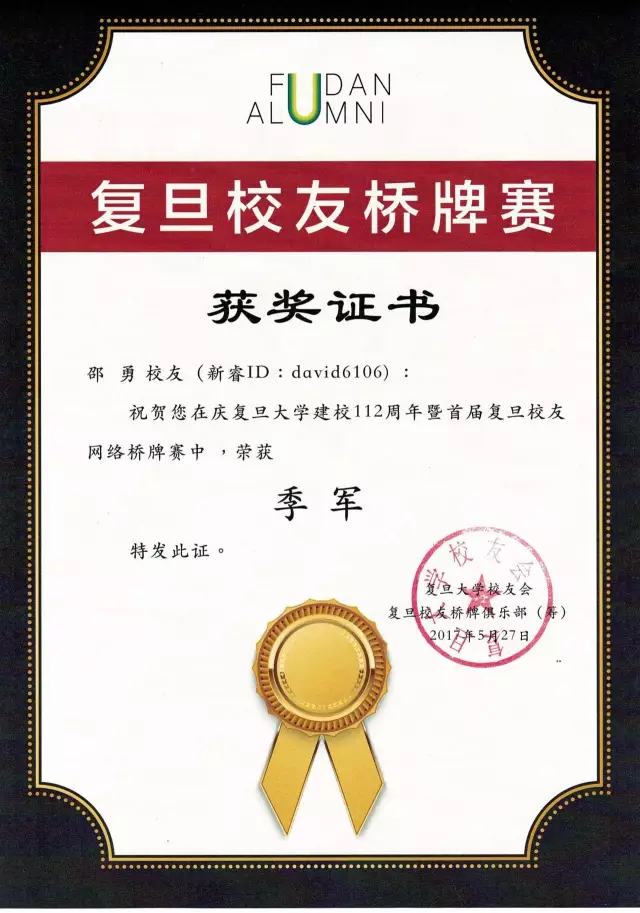

经历了十天激烈的角逐,复旦大学校友会举办的首届网络桥牌赛结果新鲜出炉。2004级世界经济系的倪蕴韬校友摘得桂冠,1980级数学系的翁史伟校友荣获本次比赛的亚军,1979级数学系的邵勇校友获得本次比赛的季军。

在比赛中,他们以高超的技艺和惊人的实力,在112名桥友中脱颖而出,最终取得了优异的成绩。当我们为他们鼓掌祝贺的同时,我们仍记得,有这样一群人,为本次比赛的筹备、复旦桥牌俱乐部的成立、乃至复旦桥牌事业的发展,正在默默无闻地奉献着,并乐在其中。恰逢母校112周年校庆,一起来看看复旦桥友们说了些啥?

“师傅引进门,修行靠个人,复旦偏向于自由讨论”

本次冠军获得者、2004级世界经济系校友倪蕴韬从中学起就开始接触桥牌,并潜心钻研桥牌12年。他在本次比赛中拔得头筹,可以说既是预料之外,又是情理之中。

虽说大家对这位长期在国外工作的校友不是太熟悉,但在比赛中,他从第六轮开始就一直保持第一直到结束,这位学弟的出色表现的确让众多前辈们赞叹不已。据一位知情桥友说:“倪蕴韬校友在毕业以后,为桥牌杂志写过很多高水平的文章,写的是复旦桥牌社的故事,还连载了不少,所以他的确是一名很厉害的选手,本次比赛他发挥稳定,拿到第一,并不意外。”

倪蕴韬

在采访中,倪蕴韬表现得非常谦虚。他说:“复旦在上海高校里的水平整体来说是非常高的。虽说我这次拿了冠军,但是对手的表现都非常好。这次拿第一名既有运气,又有实力。本次比赛不仅让我在技术上有多斩获,更多的是我在这次比赛中认识到很多比自己大十几、二十届的学长们,他们其中有很多都奋战在桥牌圈里,现在在国内桥牌界也是中坚力量。非常高兴和前辈们有更多的交流。”

在问到这次比赛有没有体现复旦以及复旦学生的特质时,倪蕴韬提到:“近十年,复旦桥牌在上海市高校中一直都位居前列,比较关键的一点是,有一个相对自由的氛围可以进行讨论。因为桥牌归根到底就是一项运动,有一种可能就是以教练为主,下面的学生可能像士兵一样,教练怎么教学生就跟着怎么打,这是一种发展方向,在教育的初期是比较容易出成绩的。但是复旦可能更偏向一种自由讨论,类似于师傅引进门,修行靠个人这种模式,我觉得这是复旦比较好的地方。”

“一毛二的桥牌基础书让我入门”

拥有复旦校友和复旦教师双重身份的亚军获得者、1980级数学系校友翁史伟亲历了复旦桥牌事业的发展。

翁史伟(左二)

关于桥牌在年轻人中的普及程度,他表示:“尽管现在有些老师在教年轻人打桥牌,但桥牌在年轻人中所占人群还是比较少。因为现在网络、各种各样娱乐活动的引诱比较多,桥牌是需要有人引路的,因为有些人根本不知道桥牌是什么。年轻人只有在打了桥牌以后才会有兴趣,才会被吸引进来,可能我们国家对桥牌的整体宣传还是不太够。”

“终于让我找到组织了”

作为一名牌龄有38年的桥友,季军获得者、1979级数学系校友邵勇非常开心地说:“这次比赛让我有一种找到组织的感觉。因为之前打了很多年桥牌,都是打得比较随意,跟高手相遇的机会也不是很多,通过这次桥牌赛,让不同专业、不同年龄的高水平校友、桥友聚集在一起,是一次非常难得的机会,所以会非常关心大家在群里的留言,相互交流讨论,乐在其中。”

邵勇

邵勇表示非常珍惜这次比赛的机会:“因为上班时如果抽时间打牌往往会受到干扰,因此我干脆就下班以后心无旁骛地回家打牌,所以这方面我也可能占了一点小便宜。我这次也只能说是运气,在其他对手可能状态不是很好的时候,侥幸地取得了胜利。”

谈到以后的桥牌赛的举办以及桥牌俱乐部的发展,邵勇提出了自己的建议:“我们平时也打了很多副牌,大家累计下来也有几千副牌,可以在每次比赛后评选最佳牌例、最佳坐庄、最佳防守、最佳叫牌等等。但是要组织者每天去收集也不太现实,所以可以采取自荐或他荐的方式。”

“他们说我不务正业,但我自己就是喜欢” 说起复旦桥牌,就不得不提到一个人,他就是复旦管理学院的教师黄国春,同时也是1992级管理系校友。作为复旦学生桥牌比赛的带队老师,他见证了复旦桥牌的发展,并亲手书写着复旦学生在桥牌比赛中的辉煌。 黄国春 据他介绍,复旦桥牌的发展最早可追溯到上个世纪三四十年代,那时,复旦有一批从国外回来的老知识分子、老教授打桥牌,至此,桥牌氛围逐渐浓厚起来。”到了八十年代,桥牌开始在复旦教职工中间变得更加流行,他本人即组织过一次“教授杯”比赛,要求所有副教授以上参加,“那个时候复旦就有十几桌,有五六十人参加比赛,那些老教授现在年纪都很大了。” 谈到学生桥牌,黄国春则非常骄傲。在2008年以后,上海市体育局就把桥牌作为很重要的体育项目,“从小学、中学开始就抓。再加上很多复旦学生都是国家青年队的,因此复旦的学生桥牌越来越好,连续十届都是上海市冠军。”本月,上海市桥牌协会马上就要带领两三个同学代表国家青年队去参加亚太区的比赛。 2007年,黄国春在学校开办了一门桥牌选修课,吸引了大批对桥牌有兴趣的大学生前来听课。对于给学生上桥牌课,黄国春的看法是:“作为从管理学院出来的老师,在别人看来可能有点不务正业,但是我自己确实喜欢。我经常和学生们说,其实桥牌中的很多东西是跟生活紧密联系的,还能学习到很多桥牌之外的东西。”在他看来,桥牌里有一套严密的逻辑思维问题,“最简单的就是拿了牌以后判断,然后就有交流,交流就有信息,有了信息之后就要搜集,之后又要去做判断,最后就是抉择,不能患得患失,要学会取舍、忍让。”于他而言,桥牌不光是一项体育运动,还能从中能学到思维的习惯和过程,甚至做人的道理。 “同时,桥牌也可以说是一门语言。”说到这里,黄国春提到一个有趣的故事:“有一个学生出国后说让我写个推荐信,我非常吃惊,这门课的推荐信有什么用。但是他觉得对他有用,桥牌在世界上是通用的,在国外只要找到这个组织,就可以进去用桥牌的语言进行交流。” 黄国春为“自己能作为复旦校友出去比赛而感到自豪”。他坦言,桥牌的确是一个非常好的平台,能充分利用起复旦校友这块宝贵资源,把复旦校友的积极性调动起来。“我希望这个活动能够坚持办下去,一方面扩大桥牌的影响力,同时也可以通过这个渠道去扩大校友会的力量。”黄国春如是说。 “这次比赛远远超过我的预期” 不得不说,复旦校友对桥牌、对复旦的感情是很深的。作为本次桥牌赛的筹办者之一,张捷在王金童老师、黄国春老师的倡议以及复旦大学校友会的鼎力支持下发起了这次活动。从当天晚上成立比赛群,把认识的很多校友拉了进来,到后来进群的其他校友起到的连锁效应,“比赛群里的人数涨得很快,到现在已有一百七十多个人。尽管报名环节稍微麻烦一些,但有校友会和黄国春老师的支持,整个比赛过程非常顺畅。” 张捷(后排右) “这次比赛远远超过了我的预期!”张捷开心地说。“这次感觉很不一样,本身我们在线上线下都打桥牌。既是校友又是桥友,在一个群里交流,真是从来没有的感觉,氛围很好,因为有特别的校友情在里面,而且都在学校打过桥牌,有很多往事都会聊起来,非常有意思。” 在他看来,复旦是一个包容并蓄、全面发展的大学。他希望:“各界校友可以多多关心我们,想办法能多给我们创造线下活动的场所,有一个固定的据点,这也是我的一个小奢望吧!” “桥牌是孩子最喜欢的课外活动,没有之一” 其实,这次比赛也吸引了一个特殊选手的注意,他就是1992级国政学院校友王庆的儿子——一枚小小的“复二代”。 王庆的儿子 王庆的儿子12岁,在上外附中上初中预备班,今年才刚刚开始学桥牌。最初由小区里一位热心爸爸负责教授,后来,为了提高水平,王庆特地请了一位桥牌大师级的教师教了为儿子授了四次课。 看到比赛通知以后,孩子妈妈(复旦92级外文系校友,毕业后留校至今)便主张王庆给儿子报名。“一开始我不同意,因为学业太紧,后来协商下来,让孩子每天打一副,其余的我打。”于是,这位初出茅庐的“复二代”便披甲参战了。 “桥牌是孩子最喜欢的课外活动,没有之一。他确实学得也认真,只是实战的机会太少,这次锻炼对他来说很好。”第一次比赛时,王庆给儿子做了参谋,其后的比赛都由儿子自行发挥。“刚开始几副打不好,但到后面打得不错,特别是最后两副与对手打平。我为他的进步由衷感到高兴。”在他看来,每个孩子有自己的禀赋,“我的孩子数学方面的禀赋不错,加上他自己有兴趣,相信他能在这方面有所发展,至少培养一个兴趣爱好吧。”