于学贞校友

于学贞,1940级复旦大学社会学系校友。2021年3月8日上午9点50分因病永远离开了我们,享年102岁。

2019年第16届复旦大学世界校友联谊会上,《复旦人》杂志曾对她做过独家专访,记录了用笔抗战、炮火中求学的故事。今天,一起来悼念这位“阅百年风雨,酿世纪回甘”的复旦人。

2019年11月1日,第16届复旦大学世界校友联谊会开幕式在四川成都开幕。当天,会议现场满堂欢笑、情融意暖。当主持人介绍到一位特殊嘉宾时,现场掌声雷动、经久不息,来自世界各地的校友们纷纷起立,有的甚至热泪盈眶,大家都对这位嘉宾的到来表达了热烈的欢迎和由衷的敬意。她就是到场校友中的最年长者,1940级社会科学系101岁高龄的于学贞老人。

▲2019年,于学贞在第16届世界校友联谊会开幕式现场

当生命的脚步伴着岁月的风雨,踏过了一个世纪的尺度,于学贞仍然如松柏般长青。她不断学习着手机新功能,以适应这个迅速发展的时代。谈及长寿的“秘诀”,她说:“我主要能吃,我牙齿也好,吃硬的东西都可以,比年轻人吃的还多。”另一方面,她恬静从容、热爱生活,内心有一股向上的力量,用她的话说,那是在复旦读书时期就灌注的精气神。

于学贞老人心中一直挂念着复旦,2005年复旦百年校庆时,87岁的于学贞不畏路途遥远,从成都来到上海。她又一次与这宁静祥和的复旦校园邂逅,看着校园里青年学子们捧着书本走过,望着巍峨的光华楼,听着各种带点喧嚣与俏皮的声音,眼泪止不住地流了出来……她一面感慨如今复旦一片欣欣向荣的景象,又想起自己经历的那个风雨如晦的年代,那个在茅屋旷野中求学、在枪炮轰鸣中读书,无法从历史记忆中抹去的时代。

于学贞出生于抗日世家,她的父亲和大哥都曾参与抗日。于学贞的父亲于文孚出生于山东省蓬莱县徐家集乡于家庄,参加过1894年的甲午中日战争。

于学贞的大哥于学忠也在抗日战争中立下过赫赫战功。于学忠18岁时考入毅军速成随营学堂步兵科,21岁以第一名的成绩从通州武卫左军随营学堂毕业,从此开始军旅生涯。在张学良被蒋介石囚禁后,他率领东北军转战南北,力主国共合作、坚决抗日,亲自营救许多被捕的共产党人和红军战士,其中包括陈少敏、秦川等70余名共产党人,成为促进国共合作的重要力量。1936年9 月 22 日,毛泽东曾致信于学忠称:“先生热诚爱国,对日抗战早具同心。”抗日期间,他曾率部参加了淮河阻击战、台儿庄大战、徐州会战、武汉保卫战等许多重大的对日战役,战功卓著。

父兄二人热诚爱国的高尚品质、不畏牺牲的顽强抗日精神,是威武不屈高尚民族气节的体现,也在于学贞心中埋下了“苦学报国”的种子。

1934年,没能读完小学的于学贞跳班考入北平市慕贞女子中学初一年级。那时,她亲眼目睹过日本军进入北平市的情景:他们手端刺刀,全副武装,耀武扬威地坐在军车上,向市民示威。于学贞所在的学校也受到日本侵略者强行干预,他们修改了学校课程,增加了日语课、修身课,去掉了历史课。学生如不用心学习日语,则会遭到日本教师的严厉训斥、体罚。她还记得,同学们知道历史课即将被取消时,最后一次课上,课堂气氛沉重,老师态度严肃、眼含热泪,当时全体同学们暗自抽泣,却不能放声哭。“这就是说连哭的权利也没有了。”于学贞至今回忆起还觉得十分愤怒。

1939年,于学贞进入重庆市求精中学。为免遭轰炸,学校从上清寺庙迁到江北水土沱山上的一个老宅子里。当时的课桌是用砖头搭成的,砖头上放了一根长条木头当桌子,这就是课堂。晚上都是点菜油灯看书,每到星期天又要赶场买菜油。吃饭也没有地方坐,只能一天三餐站着吃。就是在这样的条件下,于学贞度过了自己的高中生活。

战火纷飞中,于学贞没有放弃学习,“用笔抗战”的理想始终激励着她。终于在1940年,她如愿考入复旦大学社会学系,开始了自己的“北碚生涯”。

北碚的求学生活十分艰苦,但对于学贞来说,只要能继续学业、能在日后用毕生所学让国家走出战火、走向繁荣,一切困难都可以克服。

刚入学时,同学们只能住在黄桷树镇的庙里,晚上只能睡在地上。那小小的庙,挤着数十名学生。一年后,学校提供了竹篱笆,女生们用竹子编条,糊上泥巴,这才有了“床”。由于战乱频发,卫生环境也很差,不少同学都患上了疟疾。而且为了躲避空袭,大家在防空洞中连水都没有,药也很少,得了病也只能靠身体和意志力来抵抗。

住小庙、睡地上、没有水、易得病的艰苦环境也让于学贞锤炼了更坚强的品质,不断适应、不断成长。当再回忆起这些过往的苦难,于学贞也只是非常淡定地说:“还行,都习惯了。”

那时候,日本人频繁轰炸重庆,很多老师和同学都不幸去世,幸存下来的人也是每天承受着煎熬:“全都是红的,天空是红的,往江那边看也是红的。”于学贞回忆道。每当警报响起,于学贞就会拼命地跑,跑到长江和嘉陵江会合的地方,躲进防空洞里。如果防空洞没有地方了,她就跑到桥底的臭水沟,里面的脏水一滴接着一滴,臭气熏天,但她还是得从早晨坐到晚上。

在北碚求学四年,于学贞没读过一本“书”,也没读过一张报纸。那时候的书,都是老师自己编写的讲义,他们通过手写,一遍一遍地抄下来,然后发给同学们。那时候的复旦教师们,在炮火连天中仍然坚守三尺讲台,教书育人,为传授科学文化知识、传承复旦精神鞠躬尽瘁。当听说如今复旦的图书馆里已经有数十万册图书的时候,于学贞哽咽了,轻轻用手拭去了眼角的泪水。

即使环境如此艰苦,于学贞对生活的热爱依旧没有消减,用她的话说,“苦虽然苦,但生活总得过,这就要苦中作乐”。就是依靠着“苦中作乐”的积极态度、对国家美好未来的憧憬,她在战乱中积极求学、不断上进,也时刻记得复旦精神。在那个年代,复旦精神就是家国情怀、是坚韧、是奉献,还有流淌在血液中的对生活的浪漫情怀、对美的追求,同样写在了一代代复旦人的基因密码中。

大学时候的于学贞非常漂亮,不仅喜欢跳舞,还参加了学校的话剧社、京剧团,是学校里有名的“台柱子”。如今的她也喜欢坐在窗边晒太阳,或是去小区前的公园里遛遛弯。在风和日丽的天气里,看着城市里鳞次栉比的高楼大厦,街道上笑靥如花的年轻人们,于学贞老人也会常想起在北碚复旦的求学时光。

在那段遥远的时光中,炮火轰鸣、书声琅琅,浪漫的爱情也在求学的路上不期而至,于学贞在北碚的复旦园里邂逅了自己一生的伴侣——张亚峤。他来自山东济南,二人既是同学,又是同省老乡,他俩于1942年订婚。时任复旦大学校长的吴南轩为他们担任证婚人。

毕业后,于学贞没有留在复旦,但是“复旦人”的标签已经在她的心里刻下烙印,复旦的精神也在未来数十年的人生中激励着她砥砺前行。她与丈夫的一生虽然平淡,却始终坚守着“听党的话,报效国家”的初心,无论在怎样的环境下都不断求索的“上进心”。

刚毕业的几年,时局不稳,于学贞的工作和生活也几经波折。但她始终热爱生活、认真完成工作,在各个岗位上绽放复旦人的光和热。

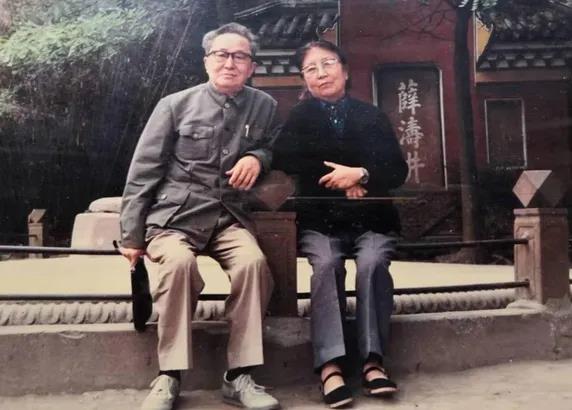

▲

1943年,于学贞与未婚夫张亚峤留影于重庆

结婚后,丈夫张亚峤在重庆印刷厂工作,于学贞就迁到了职工宿舍安家。1945年抗战胜利后,丈夫调到北平印刷厂,于学贞便也携女儿到了北平。在1948年上半年,经由复旦大学尹弼教校友介绍,于学贞到北平市社会局社会服务处(前门外打磨厂西口)当出纳。是年10月,由于时局紧张,母亲电召于学贞回重庆,她便住在母亲家。在那之后,丈夫调往上海印刷厂,又在1949年春调回重庆601造纸厂,于学贞也随其迁回造纸厂宿舍住。

解放后,于学贞被601造纸厂选进厂家属委员会当文化教员及墙报编辑。于学贞十分热爱这份工作。在当时国民文化水平普遍不高,文化生活也十分匮乏的情况下,她热爱并坚持做好这份工作,在她的努力和带动下,整个厂里的文化氛围也好了很多。

1951年,于学贞分别报考了两路口建筑公司和601造纸厂,成为厂里第一位报考者。得到两处同时录取,但她选择了离家更近的601纸厂,分配在计划科工作。除了搞计划统计的工作,她还抽空加班加点画宣传广告推销厂里的纸张,以缓解纸品积压的问题,成为当时纸张界的一道风景,也获得厂领导和同事们的一致好评。

1953年1月,于学贞被调到重庆的西南地方工业局综合计划处搞云南、贵州、四川三省造纸业综合统计工作及经济活动分析;1954年5月,大区撤销西南制药厂,主要负责总厂一分厂及二分厂的产品销售工作,在这里,她设计并制作了账册格式,大大提升了工作效率,一时成为处内名人;1958年12月,她被调至四川省化工厅供销处任秘书,业务工作包括与外贸局签订国外订合同等;1963年8月,她在四川省物资厅工作,又被派到北京,专门申报全省化工行业运输计划,并负责与物资部联系省内急需化工产品有关事宜。

回顾自己几经周折的工作生涯,于学贞笑着说:“我是一块砖,哪里需要哪里搬,但是我敢拍着胸脯说,不管走到哪,我都没给复旦丢脸!”

“老有所为”一直是于学贞年轻时对自己老年生活的期待。1981年,她加入民革,1986年,民革成都市委批准成立妇女工作委员会,于学贞担任副主委,并于1989年6月3日升任妇委会主任。她在妇委会工作认真、不图名利,真诚关心民革女党员的成长,颇受女党员爱戴。她们大力开展母亲节庆祝活动,邀请各行各业的专家举行法律知识讲座、健康知识讲座、演讲知识讲座,为了照顾大家的“爱美之心”,她们还会邀请美容专家开展小课堂进行相关技能指导;她还曾带头购买《成都商报》发给女党员认真学习,组织考卷,为成都发展建言献策,又专门找大学任教的女党员解答,这类活动既提高了女党员的素质,也是对成都精神文明建设的支持。

▲

1980年,于学贞与丈夫夫张亚峤留影于成都望江楼公园

1994年母亲节前夕,于学贞组织部分人大女代表、政协女委员们和女党员们,到成都少年管教所看望接受教育的学员。她们买了200条毛巾送给学员,希望他们接受教育之后有所改正,重新做一个对社会有用的人。学员被这些白发苍苍的奶奶和这些慈祥母亲的真情感动,他们痛哭流涕,纷纷表示要与昨天告别,争取早日回归社会、做个有用之人。

在妇委会工作期间,于学贞曾被成都市妇联授予“三八红旗手”称号。这也是对她热心工作、积极建设和奉献的肯定。

莫道桑榆晚,为霞尚满天。于学贞虽人到晚年,但依旧尽己所能地活好当下。一面怀着对未来新时代新生活的憧憬,一面又不忘过往曲折的人生记忆,那是她人生书页中泛黄的篇章,却也正让她活得深刻而有意义。

2004年,于学贞回到北碚,站在学校旧址的一扇窗边,她再次非常认真地回忆那些时光,仿佛就在昨日:“还记得一位同学就在这里被空袭炸死,没有照片,也很少有人还能记起。”60年,时间好像抹去了一切痕迹,于学贞徒步于时光的隧道中,会默默捡拾着岁月留下的一切。她对那附近的居民说:“别看我已经这么老了,当年在这读书时,也是意气风发的年轻人”。

于学贞老人还向我们展示了一份回忆录与一份图集,那是百岁大寿时,孩子们为她整理的。说起那天的场面,她笑得合不拢嘴,“老伴的哥哥的女儿、女婿,都80多岁了,仍然坐飞机赶来给我祝寿,一共11桌,100多名客人”。看着于奶奶开心的样子,笔者也跟她做了一个约定:等到她110岁生日的时候,我们会去给她送贺卡。她说:“好!”声音洪亮,一笑琅然。

来源|第35期《复旦人》

组稿|复旦大学校友会

文字|吕京笏 潘晨

责编|褚菊梅

封面制作|耿志红

图文排版|阿丹