陈永和

我热切地希望即将走上医务工作岗位的同学们,一定要以医德高尚为一生的追求,这不是政治口号,而是做人的必然。缺乏医德就不可能有认真的诊疗,就算用了最先进的设备也不可能得到准确的诊断,也就没有什么医术可言了。外国人称医生是白衣天使,我们老祖宗说好大夫是观世音菩萨,这里面核心的含义还是个“德”字!

——陈永和题记

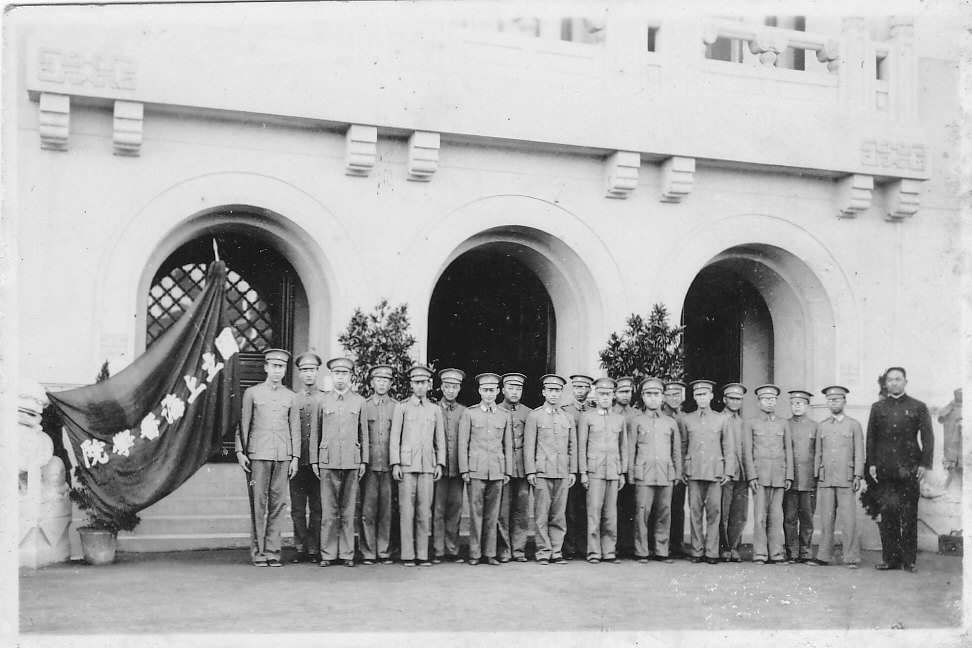

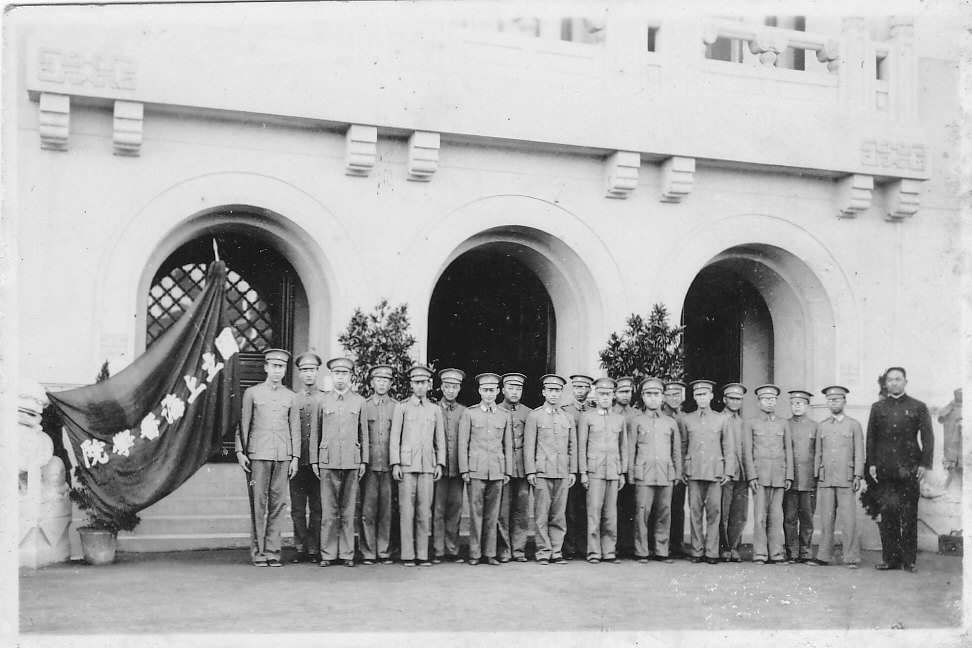

我的父亲陈衍藩、母亲向月华是原上海医学院37届、38届的老校友。父亲过世以后,遗物中有一本《国立上海医学院季刊•创刊号》,我一直希望将它赠送给二老的母校上医。最近已经在上海定居的同事唐怡勤老师来天津探亲,她正好也是上医的老校友,我就托她把这本校刊带回上海,以实现我的愿望。学校收到后,潘俊主任和校友会的老师分别发来电子邮件,认为这本创刊号非常珍贵,这使我感到十分欣慰。校友会老师还希望我介绍一些有关我父母的情况以表达感谢和纪念,这倒使我有些为难了。其实我父母都是上医教导出来的爱国尽职的知识分子,一生平平常常,只不过想尽力做好自己的工作而已。父亲出身在一个医生家庭,祖上做过官,后来家道中落。父亲是长子,中学毕业后首先考取了东吴大学医科预科,但中途罹患了脑炎不得不休学 病好以后又报考并被录取到了上医。母亲则出身于江阴乡下的商人家庭,当时能够到上海学医的确也是凤毛麟角。母亲1937年从上医毕业,父亲则由于患病的缘故推迟至1938年才毕业。1937年八•一三上海抗战后,我父母都跟随上医到达昆明,又在曲靖住了几年,在那里参加了医疗队为当地的各族群众服务。抗战胜利前辗转回到苏州老家,租了人家一个大厅,用三夹板隔成几小间开办了一间诊所。1950年父母都到一个解放军医院工作。[caption id="attachment_22997" align="aligncenter" width="678"] 1937年八一三抗战前夕国立上海医学院的同学们参加抗战军训[/caption]朝鲜战争爆发后,医院成了志愿军的后方医院。此后父母又曾到驻扎在无锡荣巷(荣毅仁先生老家)的苏南军区机关、无锡社桥陆军医院工作过。那年我们一家还有幸在荣先生家的祠堂里住了大约半年。1952年底,新组建的江苏军区机关迁到镇江,随后,我父母接到命令调到镇江江苏军区直属门诊部工作,一直到退休。对父母的事我知道的实在不多。新中国建立初,我们兄妹三人跟他们随军区机关走。我五年级一年就转了三次学、上了四所学校,功课全都不及格;小学毕业后进了离城十多里地的镇江中学,后来到天津上大学。从12岁起一直住校,中学时星期六回家已经晚上七八点钟,第二天他们照常要去上班。因为周日下午可以在家休息,中午回来总要比平常更晚些,一般要一两点钟才回来吃饭,到那时我就该返回学校了,所以周日也不能与他们说上几句话。记得在志愿军后方医院工作时,由于从上医毕业后我母亲还做过一些产科手术,而我父亲则没有做过什么手术,所以上班回到宿舍两人就忙着用缝衣线练习打伤口缝合线结。从上学到工作,除了中学时每学期在成绩单上签字以外,从来就没有问过我的功课怎么样了。其实,从我对他们的不大了解和他们对我功课的欠关心,也在一定程度上说明他们的敬业精神。关于父亲,倒是有几件听母亲说过的和我看到的小事,确实留有深刻印象。记得有一次回家,我父亲没有回来睡觉。后来听说是有一个战士误吞了一枚铁钉,父亲要人买来几斤老韭菜,炒熟了让战士吃下,他一直在旁监视病人的情况,直到亲自从病人粪便中找到这枚铁钉才放心。由于这件事我曾写进了我的作文,并得到老师表扬,所以有较深的印象。平时,父亲要主持每星期的业务学习,轮到他讲课时总是提前认真准备。当时医院没有资料室,他自己订阅多种杂志,如《中华内科杂志》、《中华儿科杂志》、《中华妇产科杂志》等,还有几种影印的英文杂志,参考这些杂志来充实讲课的内容。因此我上初中的时候就知道Lancet是柳叶刀的意思。有一段时间,看到他自己买了木工工具在家做医院用的病床,才知道原来医院的病床只是一种比家用的床高一点的高脚床,不能撑起病人后背和调节床高,他想亲自做一张样床。这对我来说并不感到奇怪,因为父亲总是喜欢什么都自己动手做,小时候吃的汽水、蛋糕,玩的兔子灯,他都做过。直到现在,我也不知道因为什么我父亲能够在20世纪50年代立功并去北京参加国庆观礼。只是有一年暑假回老家看望祖父母,看到大门上钉了一个“功臣之家”的搪瓷牌子,才为父亲备感骄傲。关于我母亲的事,我更是说不出什么来。抗美援朝的时候母亲正怀着我的小妹,只记得下班回来吃过晚饭就说是要生了,可能当时医院里只有外科病房了,也住满了伤员,只好在我家宿舍里拉一块布帘,找来了我母亲的一位助手阿姨接生。母亲岁数不大就患有高血压病,除了吃点复方降压片以外,没有更好的药来完全控制血压,一天工作下来只好早早地上床休息。做手术的时候由于体胖也虚弱,即便冷天也要专门一个护士给她擦汗,手术完毕内衣都湿透了。这样一直坚持到“文革”,发现得了癌症才提前退了休。由于工作兢兢业业,母亲曾被评为江苏军区建军积极分子,得到的奖品是一本特制的笔记本。上高中时母亲把这笔记本送给了我,至今我还珍藏着。想起苏州刚解放时,母亲曾被邀请到苏州人民广播电台去宣讲卫生防疫知识。我和父亲在家收听,虽然她在家已演练过多次,但因为过于紧张有两处还是把“接种牛痘”说成是“接种天花”,等她回来三个人大笑一场,至今还历历在目。像前面所提到的每个星期日都去上班,并不是只有我父母这样做,当时部队的医生护士都是这样的,星期日查房都认为是理所应当的事,对待疾病是不能放假的。像母亲的妇产科,接生做手术多在夜里,第二天的门诊和查房也是不能不做的,因此20年没有歇过一个完整的星期日,更没有补休这一说法。父亲到镇江后当了医院的业务负责人,除了给首长看病和去外地会诊外,他原来的儿科门诊和病房,照样天天诊疗到最后一个病人。父母都是不善于言辞的老实人。父亲从50年代到退休也没有升过职,的确在这个医院里也没职可升。他们只是一心做好自己的工作。“文革”时,一些人根据我父亲自己写的材料,挖空心思制造疑点,上纲上线,把我这次赠给上医的1937年八•一三抗战前夕同学们参加抗战军训的照片和抗战中上医学生参加医疗救护队,都说成是“国民党残渣余孽的铁证”,在所谓“集训学习班”中差点丢了性命。从学习班出来被弄到镇江另外一个医院厨房做饭。过了不久,就有那个医院的一个熟人,特地跑来告诉母亲说:“陈主任做的饭好,大家都喜欢吃他炒的菜”。1972年父亲正式退休,我们一家离开镇江回到苏州。因为住的是营房、用的是营具,只带了被褥衣物住进了我祖父留下的老屋。关系转到了100医院,但不可能再按级别分福利房了。我高中毕业时,父亲要我报考医学院校,而我就是不愿意;当时学校要求班干部一定要填报师范院校志愿,我把要求较高的北师大填在第二志愿,当然不可能被录取。当研究生时与老师接触多了,渐渐也想当老师了,我想这样我就能够以较好的基础知识教好学生,但“文革”时是不留“修正主义苗子”,我当不成老师;后来倒是阴差阳错地进了医药行业,虽然我主要还是搞化学合成和化学分析,但渐渐对药物的性质、作用机制、代谢和临床也有了些了解,先后主持了十多个药品的研制或投产,也算部分地满足了父亲的愿望。现在,我才认识到当医生和当老师的确都是好职业,特别是近年来人们对这两个职业的反感,反而使我觉得这两个职业的重要。这两项事业应该说是民生之最!再高的GDP大厦也会因为民生基础不牢而垮塌,所以它们应当是国之根本。因而,我热切地希望即将走上医务工作岗位的同学们,一定要以医德高尚为一生的追求,这不是政治口号,而是做人的必然。缺乏医德就不可能有认真的诊疗,就算用了最先进的设备也不可能得到准确的诊断,也就没有什么医术可言了。外国人称医生是白衣天使,我们老祖宗说好大夫是观世音菩萨,这里面核心的含义还是个“德”字!

1937年八一三抗战前夕国立上海医学院的同学们参加抗战军训[/caption]朝鲜战争爆发后,医院成了志愿军的后方医院。此后父母又曾到驻扎在无锡荣巷(荣毅仁先生老家)的苏南军区机关、无锡社桥陆军医院工作过。那年我们一家还有幸在荣先生家的祠堂里住了大约半年。1952年底,新组建的江苏军区机关迁到镇江,随后,我父母接到命令调到镇江江苏军区直属门诊部工作,一直到退休。对父母的事我知道的实在不多。新中国建立初,我们兄妹三人跟他们随军区机关走。我五年级一年就转了三次学、上了四所学校,功课全都不及格;小学毕业后进了离城十多里地的镇江中学,后来到天津上大学。从12岁起一直住校,中学时星期六回家已经晚上七八点钟,第二天他们照常要去上班。因为周日下午可以在家休息,中午回来总要比平常更晚些,一般要一两点钟才回来吃饭,到那时我就该返回学校了,所以周日也不能与他们说上几句话。记得在志愿军后方医院工作时,由于从上医毕业后我母亲还做过一些产科手术,而我父亲则没有做过什么手术,所以上班回到宿舍两人就忙着用缝衣线练习打伤口缝合线结。从上学到工作,除了中学时每学期在成绩单上签字以外,从来就没有问过我的功课怎么样了。其实,从我对他们的不大了解和他们对我功课的欠关心,也在一定程度上说明他们的敬业精神。关于父亲,倒是有几件听母亲说过的和我看到的小事,确实留有深刻印象。记得有一次回家,我父亲没有回来睡觉。后来听说是有一个战士误吞了一枚铁钉,父亲要人买来几斤老韭菜,炒熟了让战士吃下,他一直在旁监视病人的情况,直到亲自从病人粪便中找到这枚铁钉才放心。由于这件事我曾写进了我的作文,并得到老师表扬,所以有较深的印象。平时,父亲要主持每星期的业务学习,轮到他讲课时总是提前认真准备。当时医院没有资料室,他自己订阅多种杂志,如《中华内科杂志》、《中华儿科杂志》、《中华妇产科杂志》等,还有几种影印的英文杂志,参考这些杂志来充实讲课的内容。因此我上初中的时候就知道Lancet是柳叶刀的意思。有一段时间,看到他自己买了木工工具在家做医院用的病床,才知道原来医院的病床只是一种比家用的床高一点的高脚床,不能撑起病人后背和调节床高,他想亲自做一张样床。这对我来说并不感到奇怪,因为父亲总是喜欢什么都自己动手做,小时候吃的汽水、蛋糕,玩的兔子灯,他都做过。直到现在,我也不知道因为什么我父亲能够在20世纪50年代立功并去北京参加国庆观礼。只是有一年暑假回老家看望祖父母,看到大门上钉了一个“功臣之家”的搪瓷牌子,才为父亲备感骄傲。关于我母亲的事,我更是说不出什么来。抗美援朝的时候母亲正怀着我的小妹,只记得下班回来吃过晚饭就说是要生了,可能当时医院里只有外科病房了,也住满了伤员,只好在我家宿舍里拉一块布帘,找来了我母亲的一位助手阿姨接生。母亲岁数不大就患有高血压病,除了吃点复方降压片以外,没有更好的药来完全控制血压,一天工作下来只好早早地上床休息。做手术的时候由于体胖也虚弱,即便冷天也要专门一个护士给她擦汗,手术完毕内衣都湿透了。这样一直坚持到“文革”,发现得了癌症才提前退了休。由于工作兢兢业业,母亲曾被评为江苏军区建军积极分子,得到的奖品是一本特制的笔记本。上高中时母亲把这笔记本送给了我,至今我还珍藏着。想起苏州刚解放时,母亲曾被邀请到苏州人民广播电台去宣讲卫生防疫知识。我和父亲在家收听,虽然她在家已演练过多次,但因为过于紧张有两处还是把“接种牛痘”说成是“接种天花”,等她回来三个人大笑一场,至今还历历在目。像前面所提到的每个星期日都去上班,并不是只有我父母这样做,当时部队的医生护士都是这样的,星期日查房都认为是理所应当的事,对待疾病是不能放假的。像母亲的妇产科,接生做手术多在夜里,第二天的门诊和查房也是不能不做的,因此20年没有歇过一个完整的星期日,更没有补休这一说法。父亲到镇江后当了医院的业务负责人,除了给首长看病和去外地会诊外,他原来的儿科门诊和病房,照样天天诊疗到最后一个病人。父母都是不善于言辞的老实人。父亲从50年代到退休也没有升过职,的确在这个医院里也没职可升。他们只是一心做好自己的工作。“文革”时,一些人根据我父亲自己写的材料,挖空心思制造疑点,上纲上线,把我这次赠给上医的1937年八•一三抗战前夕同学们参加抗战军训的照片和抗战中上医学生参加医疗救护队,都说成是“国民党残渣余孽的铁证”,在所谓“集训学习班”中差点丢了性命。从学习班出来被弄到镇江另外一个医院厨房做饭。过了不久,就有那个医院的一个熟人,特地跑来告诉母亲说:“陈主任做的饭好,大家都喜欢吃他炒的菜”。1972年父亲正式退休,我们一家离开镇江回到苏州。因为住的是营房、用的是营具,只带了被褥衣物住进了我祖父留下的老屋。关系转到了100医院,但不可能再按级别分福利房了。我高中毕业时,父亲要我报考医学院校,而我就是不愿意;当时学校要求班干部一定要填报师范院校志愿,我把要求较高的北师大填在第二志愿,当然不可能被录取。当研究生时与老师接触多了,渐渐也想当老师了,我想这样我就能够以较好的基础知识教好学生,但“文革”时是不留“修正主义苗子”,我当不成老师;后来倒是阴差阳错地进了医药行业,虽然我主要还是搞化学合成和化学分析,但渐渐对药物的性质、作用机制、代谢和临床也有了些了解,先后主持了十多个药品的研制或投产,也算部分地满足了父亲的愿望。现在,我才认识到当医生和当老师的确都是好职业,特别是近年来人们对这两个职业的反感,反而使我觉得这两个职业的重要。这两项事业应该说是民生之最!再高的GDP大厦也会因为民生基础不牢而垮塌,所以它们应当是国之根本。因而,我热切地希望即将走上医务工作岗位的同学们,一定要以医德高尚为一生的追求,这不是政治口号,而是做人的必然。缺乏医德就不可能有认真的诊疗,就算用了最先进的设备也不可能得到准确的诊断,也就没有什么医术可言了。外国人称医生是白衣天使,我们老祖宗说好大夫是观世音菩萨,这里面核心的含义还是个“德”字!

1937年八一三抗战前夕国立上海医学院的同学们参加抗战军训[/caption]朝鲜战争爆发后,医院成了志愿军的后方医院。此后父母又曾到驻扎在无锡荣巷(荣毅仁先生老家)的苏南军区机关、无锡社桥陆军医院工作过。那年我们一家还有幸在荣先生家的祠堂里住了大约半年。1952年底,新组建的江苏军区机关迁到镇江,随后,我父母接到命令调到镇江江苏军区直属门诊部工作,一直到退休。对父母的事我知道的实在不多。新中国建立初,我们兄妹三人跟他们随军区机关走。我五年级一年就转了三次学、上了四所学校,功课全都不及格;小学毕业后进了离城十多里地的镇江中学,后来到天津上大学。从12岁起一直住校,中学时星期六回家已经晚上七八点钟,第二天他们照常要去上班。因为周日下午可以在家休息,中午回来总要比平常更晚些,一般要一两点钟才回来吃饭,到那时我就该返回学校了,所以周日也不能与他们说上几句话。记得在志愿军后方医院工作时,由于从上医毕业后我母亲还做过一些产科手术,而我父亲则没有做过什么手术,所以上班回到宿舍两人就忙着用缝衣线练习打伤口缝合线结。从上学到工作,除了中学时每学期在成绩单上签字以外,从来就没有问过我的功课怎么样了。其实,从我对他们的不大了解和他们对我功课的欠关心,也在一定程度上说明他们的敬业精神。关于父亲,倒是有几件听母亲说过的和我看到的小事,确实留有深刻印象。记得有一次回家,我父亲没有回来睡觉。后来听说是有一个战士误吞了一枚铁钉,父亲要人买来几斤老韭菜,炒熟了让战士吃下,他一直在旁监视病人的情况,直到亲自从病人粪便中找到这枚铁钉才放心。由于这件事我曾写进了我的作文,并得到老师表扬,所以有较深的印象。平时,父亲要主持每星期的业务学习,轮到他讲课时总是提前认真准备。当时医院没有资料室,他自己订阅多种杂志,如《中华内科杂志》、《中华儿科杂志》、《中华妇产科杂志》等,还有几种影印的英文杂志,参考这些杂志来充实讲课的内容。因此我上初中的时候就知道Lancet是柳叶刀的意思。有一段时间,看到他自己买了木工工具在家做医院用的病床,才知道原来医院的病床只是一种比家用的床高一点的高脚床,不能撑起病人后背和调节床高,他想亲自做一张样床。这对我来说并不感到奇怪,因为父亲总是喜欢什么都自己动手做,小时候吃的汽水、蛋糕,玩的兔子灯,他都做过。直到现在,我也不知道因为什么我父亲能够在20世纪50年代立功并去北京参加国庆观礼。只是有一年暑假回老家看望祖父母,看到大门上钉了一个“功臣之家”的搪瓷牌子,才为父亲备感骄傲。关于我母亲的事,我更是说不出什么来。抗美援朝的时候母亲正怀着我的小妹,只记得下班回来吃过晚饭就说是要生了,可能当时医院里只有外科病房了,也住满了伤员,只好在我家宿舍里拉一块布帘,找来了我母亲的一位助手阿姨接生。母亲岁数不大就患有高血压病,除了吃点复方降压片以外,没有更好的药来完全控制血压,一天工作下来只好早早地上床休息。做手术的时候由于体胖也虚弱,即便冷天也要专门一个护士给她擦汗,手术完毕内衣都湿透了。这样一直坚持到“文革”,发现得了癌症才提前退了休。由于工作兢兢业业,母亲曾被评为江苏军区建军积极分子,得到的奖品是一本特制的笔记本。上高中时母亲把这笔记本送给了我,至今我还珍藏着。想起苏州刚解放时,母亲曾被邀请到苏州人民广播电台去宣讲卫生防疫知识。我和父亲在家收听,虽然她在家已演练过多次,但因为过于紧张有两处还是把“接种牛痘”说成是“接种天花”,等她回来三个人大笑一场,至今还历历在目。像前面所提到的每个星期日都去上班,并不是只有我父母这样做,当时部队的医生护士都是这样的,星期日查房都认为是理所应当的事,对待疾病是不能放假的。像母亲的妇产科,接生做手术多在夜里,第二天的门诊和查房也是不能不做的,因此20年没有歇过一个完整的星期日,更没有补休这一说法。父亲到镇江后当了医院的业务负责人,除了给首长看病和去外地会诊外,他原来的儿科门诊和病房,照样天天诊疗到最后一个病人。父母都是不善于言辞的老实人。父亲从50年代到退休也没有升过职,的确在这个医院里也没职可升。他们只是一心做好自己的工作。“文革”时,一些人根据我父亲自己写的材料,挖空心思制造疑点,上纲上线,把我这次赠给上医的1937年八•一三抗战前夕同学们参加抗战军训的照片和抗战中上医学生参加医疗救护队,都说成是“国民党残渣余孽的铁证”,在所谓“集训学习班”中差点丢了性命。从学习班出来被弄到镇江另外一个医院厨房做饭。过了不久,就有那个医院的一个熟人,特地跑来告诉母亲说:“陈主任做的饭好,大家都喜欢吃他炒的菜”。1972年父亲正式退休,我们一家离开镇江回到苏州。因为住的是营房、用的是营具,只带了被褥衣物住进了我祖父留下的老屋。关系转到了100医院,但不可能再按级别分福利房了。我高中毕业时,父亲要我报考医学院校,而我就是不愿意;当时学校要求班干部一定要填报师范院校志愿,我把要求较高的北师大填在第二志愿,当然不可能被录取。当研究生时与老师接触多了,渐渐也想当老师了,我想这样我就能够以较好的基础知识教好学生,但“文革”时是不留“修正主义苗子”,我当不成老师;后来倒是阴差阳错地进了医药行业,虽然我主要还是搞化学合成和化学分析,但渐渐对药物的性质、作用机制、代谢和临床也有了些了解,先后主持了十多个药品的研制或投产,也算部分地满足了父亲的愿望。现在,我才认识到当医生和当老师的确都是好职业,特别是近年来人们对这两个职业的反感,反而使我觉得这两个职业的重要。这两项事业应该说是民生之最!再高的GDP大厦也会因为民生基础不牢而垮塌,所以它们应当是国之根本。因而,我热切地希望即将走上医务工作岗位的同学们,一定要以医德高尚为一生的追求,这不是政治口号,而是做人的必然。缺乏医德就不可能有认真的诊疗,就算用了最先进的设备也不可能得到准确的诊断,也就没有什么医术可言了。外国人称医生是白衣天使,我们老祖宗说好大夫是观世音菩萨,这里面核心的含义还是个“德”字!

1937年八一三抗战前夕国立上海医学院的同学们参加抗战军训[/caption]朝鲜战争爆发后,医院成了志愿军的后方医院。此后父母又曾到驻扎在无锡荣巷(荣毅仁先生老家)的苏南军区机关、无锡社桥陆军医院工作过。那年我们一家还有幸在荣先生家的祠堂里住了大约半年。1952年底,新组建的江苏军区机关迁到镇江,随后,我父母接到命令调到镇江江苏军区直属门诊部工作,一直到退休。对父母的事我知道的实在不多。新中国建立初,我们兄妹三人跟他们随军区机关走。我五年级一年就转了三次学、上了四所学校,功课全都不及格;小学毕业后进了离城十多里地的镇江中学,后来到天津上大学。从12岁起一直住校,中学时星期六回家已经晚上七八点钟,第二天他们照常要去上班。因为周日下午可以在家休息,中午回来总要比平常更晚些,一般要一两点钟才回来吃饭,到那时我就该返回学校了,所以周日也不能与他们说上几句话。记得在志愿军后方医院工作时,由于从上医毕业后我母亲还做过一些产科手术,而我父亲则没有做过什么手术,所以上班回到宿舍两人就忙着用缝衣线练习打伤口缝合线结。从上学到工作,除了中学时每学期在成绩单上签字以外,从来就没有问过我的功课怎么样了。其实,从我对他们的不大了解和他们对我功课的欠关心,也在一定程度上说明他们的敬业精神。关于父亲,倒是有几件听母亲说过的和我看到的小事,确实留有深刻印象。记得有一次回家,我父亲没有回来睡觉。后来听说是有一个战士误吞了一枚铁钉,父亲要人买来几斤老韭菜,炒熟了让战士吃下,他一直在旁监视病人的情况,直到亲自从病人粪便中找到这枚铁钉才放心。由于这件事我曾写进了我的作文,并得到老师表扬,所以有较深的印象。平时,父亲要主持每星期的业务学习,轮到他讲课时总是提前认真准备。当时医院没有资料室,他自己订阅多种杂志,如《中华内科杂志》、《中华儿科杂志》、《中华妇产科杂志》等,还有几种影印的英文杂志,参考这些杂志来充实讲课的内容。因此我上初中的时候就知道Lancet是柳叶刀的意思。有一段时间,看到他自己买了木工工具在家做医院用的病床,才知道原来医院的病床只是一种比家用的床高一点的高脚床,不能撑起病人后背和调节床高,他想亲自做一张样床。这对我来说并不感到奇怪,因为父亲总是喜欢什么都自己动手做,小时候吃的汽水、蛋糕,玩的兔子灯,他都做过。直到现在,我也不知道因为什么我父亲能够在20世纪50年代立功并去北京参加国庆观礼。只是有一年暑假回老家看望祖父母,看到大门上钉了一个“功臣之家”的搪瓷牌子,才为父亲备感骄傲。关于我母亲的事,我更是说不出什么来。抗美援朝的时候母亲正怀着我的小妹,只记得下班回来吃过晚饭就说是要生了,可能当时医院里只有外科病房了,也住满了伤员,只好在我家宿舍里拉一块布帘,找来了我母亲的一位助手阿姨接生。母亲岁数不大就患有高血压病,除了吃点复方降压片以外,没有更好的药来完全控制血压,一天工作下来只好早早地上床休息。做手术的时候由于体胖也虚弱,即便冷天也要专门一个护士给她擦汗,手术完毕内衣都湿透了。这样一直坚持到“文革”,发现得了癌症才提前退了休。由于工作兢兢业业,母亲曾被评为江苏军区建军积极分子,得到的奖品是一本特制的笔记本。上高中时母亲把这笔记本送给了我,至今我还珍藏着。想起苏州刚解放时,母亲曾被邀请到苏州人民广播电台去宣讲卫生防疫知识。我和父亲在家收听,虽然她在家已演练过多次,但因为过于紧张有两处还是把“接种牛痘”说成是“接种天花”,等她回来三个人大笑一场,至今还历历在目。像前面所提到的每个星期日都去上班,并不是只有我父母这样做,当时部队的医生护士都是这样的,星期日查房都认为是理所应当的事,对待疾病是不能放假的。像母亲的妇产科,接生做手术多在夜里,第二天的门诊和查房也是不能不做的,因此20年没有歇过一个完整的星期日,更没有补休这一说法。父亲到镇江后当了医院的业务负责人,除了给首长看病和去外地会诊外,他原来的儿科门诊和病房,照样天天诊疗到最后一个病人。父母都是不善于言辞的老实人。父亲从50年代到退休也没有升过职,的确在这个医院里也没职可升。他们只是一心做好自己的工作。“文革”时,一些人根据我父亲自己写的材料,挖空心思制造疑点,上纲上线,把我这次赠给上医的1937年八•一三抗战前夕同学们参加抗战军训的照片和抗战中上医学生参加医疗救护队,都说成是“国民党残渣余孽的铁证”,在所谓“集训学习班”中差点丢了性命。从学习班出来被弄到镇江另外一个医院厨房做饭。过了不久,就有那个医院的一个熟人,特地跑来告诉母亲说:“陈主任做的饭好,大家都喜欢吃他炒的菜”。1972年父亲正式退休,我们一家离开镇江回到苏州。因为住的是营房、用的是营具,只带了被褥衣物住进了我祖父留下的老屋。关系转到了100医院,但不可能再按级别分福利房了。我高中毕业时,父亲要我报考医学院校,而我就是不愿意;当时学校要求班干部一定要填报师范院校志愿,我把要求较高的北师大填在第二志愿,当然不可能被录取。当研究生时与老师接触多了,渐渐也想当老师了,我想这样我就能够以较好的基础知识教好学生,但“文革”时是不留“修正主义苗子”,我当不成老师;后来倒是阴差阳错地进了医药行业,虽然我主要还是搞化学合成和化学分析,但渐渐对药物的性质、作用机制、代谢和临床也有了些了解,先后主持了十多个药品的研制或投产,也算部分地满足了父亲的愿望。现在,我才认识到当医生和当老师的确都是好职业,特别是近年来人们对这两个职业的反感,反而使我觉得这两个职业的重要。这两项事业应该说是民生之最!再高的GDP大厦也会因为民生基础不牢而垮塌,所以它们应当是国之根本。因而,我热切地希望即将走上医务工作岗位的同学们,一定要以医德高尚为一生的追求,这不是政治口号,而是做人的必然。缺乏医德就不可能有认真的诊疗,就算用了最先进的设备也不可能得到准确的诊断,也就没有什么医术可言了。外国人称医生是白衣天使,我们老祖宗说好大夫是观世音菩萨,这里面核心的含义还是个“德”字!(作者陈永和,系校友陈衍藩、向月华夫妇的长子)