文/孙璐艳 小满

【人物卡片】

陈颉,1983级复旦大学电子工程系本科,1987级复旦大学微电子专业硕士,师从唐璞山教授。现任加拿大阿尔伯塔大学工程系教授,国际电气和电子工程师协会院士(IEEE Fellow),加拿大工程院院士。

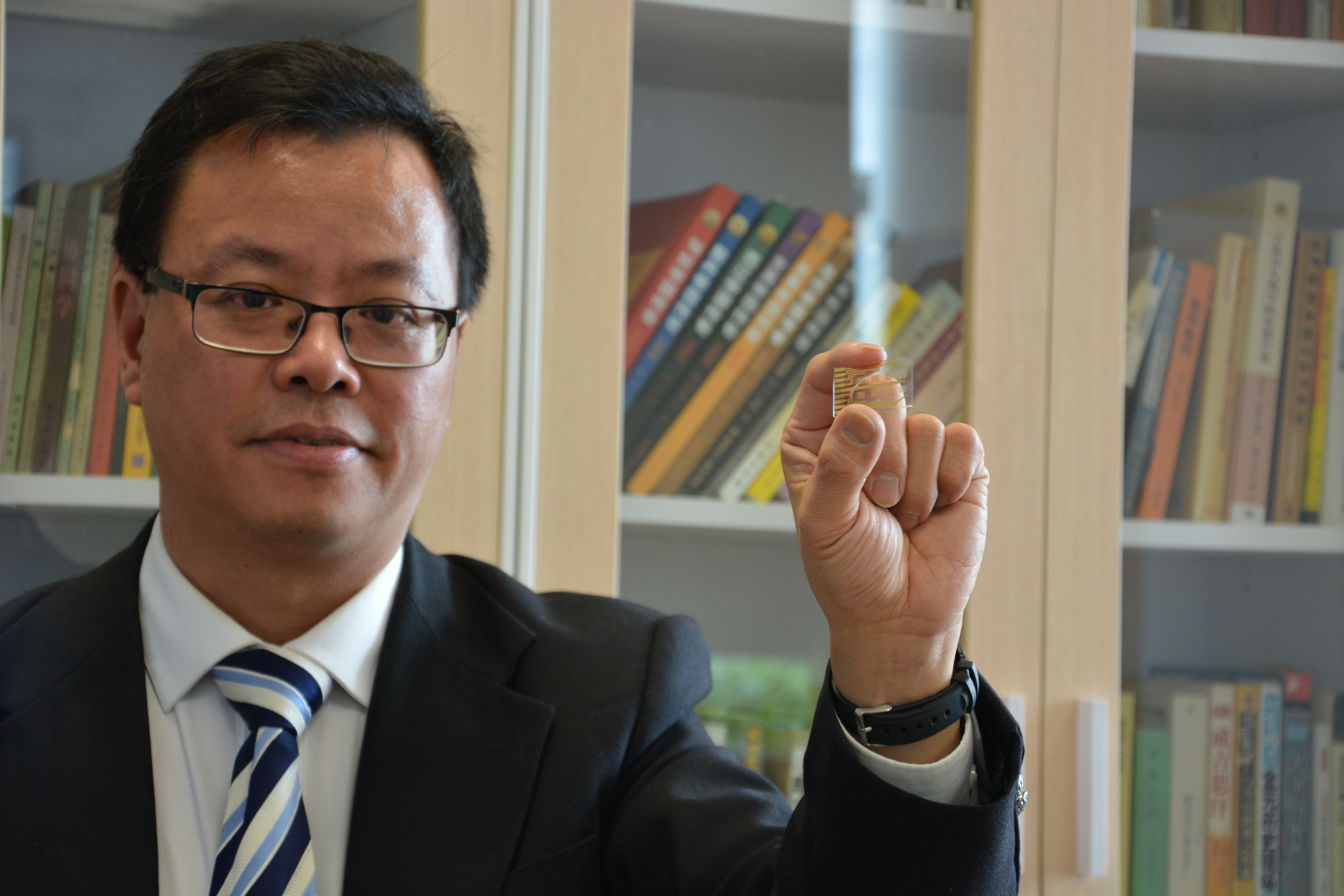

陈颉千里迢迢回到复旦,带来了一块薄薄的芯片,这是他新研制的“掌上生物检测传感器”。陈颉说,设计这个芯片的灵感来自《星际迷航》的手持诊断仪“三录仪” (Tricoder),“三录仪”可以在十分钟内检测出多种可能对健康构成危害的因素。陈颉的芯片通过测量人体代谢产物(如血液,尿液,痰等),灵敏捕捉人体生理细微变化所发出的信号,并通过比对大数据,计算分析出人体大致的健康状况,并精准地预测某些疾病(如癌症、遗传性婴儿疾病、传染病等)及其发展程度。每个代谢指数(如血糖,血脂,尿酸)的测试成本有望控制在1元人民币以内,芯片通过蓝牙连接智能手机,数据通过云服务器传输至医生。这样,人们就可以随时随地进行健康检测,医生也便于进行更加专业的疾病分析,设计个性化的临床治疗方案。

由美国著名的纪念斯隆-凯特琳癌症中心牵头,陈颉的芯片应用于早期直肠癌及肺癌的快速检测的申请报告递交给美国国立卫生研究院(NIH), 获得专家审核小组的1.9分好评 (评比标准:1分为最好,9分为最差)。今年3月,陈颉到访母校,与正在布局复旦“精准医疗”战略的副校长金力院士做了深入交流。关于未来合作,无论研发还是产业化,双方都充满期待。

因在低功耗电路设计和脉冲超声波医用电子学方面的卓越贡献,以及在技术转化及产业化方面的成就,陈颉于2014年晋升为加拿大工程院院士,2016年晋升为国际电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称IEEE)院士(Fellow),这是国际IEEE领域的最高褒奖之一。

得知获颁IEEE Fellow的消息,陈颉第一时间通知了自己的母校,因为复旦大学是他人生的起飞点。

复旦岁月:“快过年的时候学校真冷清”

“大学四年我从来都不是成绩好的学生,我只能算是勤奋的学生。”陈颉在回忆大学生活时笑道。高考填报志愿时,老师建议陈颉报考同济,“复旦就别指望了。”做工程师的父亲偏偏不信邪,指导陈颉填报了新兴的复旦电子工程系微电子专业,最终如愿以偿。

考入复旦后,陈颉热心学生工作,担任班上的团支部书记和系里的团委组织委员。“当时班主任喜欢把考试成绩单拿到学生宿舍,但我既不想看到别人的成绩,更不愿别人知道自己的成绩。”陈颉笑道,“因为考进复旦的都是全国各省市的学习尖子,不是猛龙不过江,大家都有两下子。”大二时,陈颉和身边一位要好同学修《热力学和统计物理》,陈颉每次早上起来去上课,但要好同学喜欢睡懒觉,陈颉拿笔记给要好同学参考,结果那位同学通过自学就可以拿A,而陈颉颉再努力也只能拿B,这让陈颉见识了什么叫“聪明”,大学期间陈颉最高只拿到过二等奖学金,但他坚信勤奋自勉可以扭转这一局面。

每年全系有歌咏比赛,大三那年,系里的微电子计算机辅助设计(CAD)小组的研究生和导师合唱《让世界充满爱》,研究生们佩戴围巾,那种天之骄子的骄傲与自信深深地吸引了陈颉,陈颉暗下决心考研究生。有了目标后,陈颉开始自我奋斗。为了抢到自习教室,他每天一下课就去教室占座位。“夏天教室里蚊子很多,我就拿一盆冷水,把脚泡在水里面。冬天教室太冷,我就裹上很厚的军棉大衣看书。”陈颉就这样熬过酷暑严寒,他唯一的娱乐是午饭后收听电台袁阔成的评书《三国演义》。临近年关,同学都回家了,陈颉给家里打电话,说等年三十再回家。“快过年的时候学校真冷清,我是一个爱热闹的人,听着外面的鞭炮声,心里痒痒的。”但陈颉还是撑到腊月二十八才收工回家,大年初三又回到了学校。

坚信以勤补拙的陈颉终于迎来了好消息。“很多放出豪言的同学都没有考上,但我考上了,老师、同学都感到意外。”考取研究生,让陈颉一扫本科以来的不自信,并更加明确了自己的长处:“我并不聪明,但我有强大的毅力和稳定的情商。一旦目标确立,我就会全力以赴,用后天的努力一点点去弥补。”

陈颉师从唐璞山教授,唐教授是国内电路设计布局、布线方向的鼻祖和权威。“我们研究室的气氛很好,学长们讨论争辩,侃侃而谈,前辈带动后辈,我们新生就懵懵懂懂地听,好奇而兴奋。”工科生加班加点做实验是常态。“实验室在老物理楼,我们常常因为编程和运行程序,不知不觉过了午夜,楼门都锁了,我们只好爬墙出去。”

硕士三年,陈颉的勤奋获得认可,毕业时,老师希望成绩优异的他留校继续攻读,但陈颉还是想出去看看,申请到了美国马里兰大学。

从复旦天才们的夹击中突围而出,在求学路上,陈颉不断进击,韧性十足,充满信心地踏上美国的求学之路。

“Mr. Watermelon”:磨难成就信仰

1991年1月的隆冬时节,初入美国的陈颉,提着两个大箱子,把所有的厚衣服穿在身上,兜里揣着仅有的50美元,在人生地不熟的巴尔的摩灰狗汽车站,满头大汗地等待来接他的同学。等待时的焦虑和无助,见到姗姗来迟的朋友时的雀跃,构成了陈颉初到美国的体验。

上世纪八九十年代到美国的中国学子都要经历语言关、学业关、经济关等等,但没有人像陈颉一样会遭此飞来横祸。

到美国三个月后,一场车祸,令陈颉差点跟这个世界“say bye-bye”。

那是陈颉刚到美国的第一个春假,他想利用春假好好工作。因为步行到校园要半个小时,陈颉就借室友捡来的旧自行车一用。到了晚上六点多,天色已晚,陈颉骑车回家,骑到一个下坡,被一辆汽车从背后狠狠地撞飞到了电线杆上,当场就昏过去了。等陈颉醒来时发现面前蹲着撞人的那个小伙子,陈颉说了一句:“天哪,发生什么事了?”就又昏过去了。后来陈颉是被救护车上的警笛唤醒的,他发现自己满脸是血,“警察拧了我一把,一阵阵剧痛袭来,我才惊觉自己并不是在做梦,是真的遇到车祸了。”陈颉想想当时刚出国三个月,如果死了,那就太冤了,真是“买了张机票到美国去死”。因为听说医疗费用特别昂贵,休息包扎完毕,陈颉便不顾警察和医生的劝阻,没有做进一步检查,坚持出院。“朋友后来告诉我,当时我满脸是血,就像刚从战场上撤下来的伤员,遍体鳞伤,自己也不禁自怜。” 幸运的是,陈颉并无大碍,如今头上留下的疤痕已然淡去,但每每想起,陈颉仍觉得锥心。

课业开始后,陈颉的最大难题是语言关。第一次上“固态物理”课,陈颉根本听不懂老师在说什么,更糟糕的是他连同学的提问都听得一头雾水。课毕,老师布置了一道作业,让大家“show something”。陈颉依言画了一个图交了上去,结果得了零分。老师告诉陈颉,“show”也有“prove”(证明)的意思,这道题是要证明而不仅仅是画一个图那么简单。在日复一日的勤勉努力中,语言障碍逐渐被扫除,期末,陈颉在这门课上得了A。陈颉不再对学业犯怵,他感谢复旦七年的培养,让他打下了扎实、甚至领先于美国学生的专业基础。短暂的适应期过后,陈颉在学业上如鱼得水,游刃有余。

在美国,陈颉最常做的一道菜是白斩鸡,“倒不是因为白斩鸡好吃,而是因为在美国鸡肉卖得便宜。”陈颉很喜欢吃西瓜,他从超市买了一个大西瓜后,舍不得花钱打车,就只能提着西瓜在烈日下步行半个小时回到住处,朋友因此给他取了一个外号:“Mr. Watermelon”。这个外号提醒着陈颉初到美国时的种种窘困。

在最深的绝望里,陈颉曾自我怀疑,想过放弃,还好这一路有友谊,也有了信仰。

在车祸养伤期间,陈颉不会开车,只能求助朋友,也因此结识了很多美国本地的朋友,他们大都是教会的。慢慢地,陈颉在美国安顿,也安心下来。“人活着不能没有信仰和敬畏。科学从某种角度来说也是一种信仰,信仰让我们活得更有意义。”

就像他自己说的:“追寻着爱的足迹,向着标杆勇往直前。”经过一次次的磨难,陈颉确认自己可以做得更好:没有比这更踏实和幸福的事情了。

百万富翁VS 教书育人

从马里兰硕士毕业后,陈颉进入美国休斯卫星公司做无线数字通讯技术的研发工作,被安排写汇编语言。公司老板和同事多是博士,在他们面前,陈颉才知道什么叫“术业有专攻”,他更加勤奋也更加谦虚。在那里,陈颉拿到了一项有关数字电话和传真方面的美国专利。

工作后,陈颉有了身份也买了房、车,在别人看来,陈颉可以小富即安地过日子了。“我不喜欢碌碌无为,我喜欢挑战。”陈颉萌发了读书深造的念头,辞职回马里兰大学继续读博,方向是多媒体图像处理芯片的设计。

陈颉的博士生导师K. J. Ray Liu是IEEE院士,信号处理协会主席,在国际同领域内声名赫赫,他对学生要求严格,学生们都很怕他。确定课题后,陈颉去找导师,希望得到一些指导和建议。导师却对他说:“如果你不知道怎么做,我建议你不要读博士了。”陈颉诚惶诚恐,唯有加倍努力找到自己新的立足点。在读博期间,颉发表了3篇论文,其中1篇还在国际会议入选优秀学生论文评比,并被特邀在IEEE期刊上发表。陈颉只用了三年半的时间便从马里兰大学拿到博士学位,“毕业的时候,导师送我的一句话是:一分耕耘,一分收获。这也是他的座右铭。” 毕业后陈颉与导师联名出版了1本著作,并共同发表了一篇文章,该文至今已被引用645次 (是他个人单篇文章最高引用的文章),师生二人惺惺相惜。

博士毕业后,陈颉进入当时世界上首屈一指的通讯网络实验室贝尔实验室, 设计用于光电信号转换的路游器电路芯片,在贝尔实验室,陈颉同样获得了美国专利。2000年正值克林顿当政,美国经济异常繁荣,股市连创新高,到处是网络上市公司。陈颉不甘寂寞,先后加入一家贝尔实验室衍生的数字收音机上市公司(目前产品已安装在世界各品牌汽车上,并在沃尔玛和百事买有售),和一家无线4G手机通讯公司(2005年被美国高通公司收购),事业风生水起。

一天,马里兰大学的导师给陈颉打电话,问他是想继续留在业界成为一个百万富翁,还是回学校教书育人。经过反复思量,2002年,陈颉决定回归学术界,赴布朗大学任教。“其实,当时我非常犹豫,在业界我已经驾轻就熟,没有经济压力,但学术界的发展却是日新月异。四年前的多媒体研究已不再新颖,4G通讯的理论已日趋成熟,信息科学的研究课题也趋于饱和,最要命的是‘9.11’后,美国政府裁减了研究经费。”回学校做什么课题?下一个机会是什么?在时代的喧嚣中,陈颉苦苦思索自己的学术未来。

陈颉始终记得,导师曾说:“一个好的冲浪选手,当第一波巨浪将他推到岸边,他不应该坐在海滩等,他应该拿好冲浪板,走向大海,迎接下一波巨浪的到来。”

一次偶然的机会,陈颉想参加美国国立卫生研究院(NIH)的会议,一位学生告诉陈颉,他可以用他私人的直升飞机载陈颉去开会。当时陈颉很诧异这位学生的富有。这位学生告诉陈颉,他是微软的第18号雇员,虽然很富有但是罹患癌症,他希望和陈颉一起开展癌症方面的研究,并建议陈颉选修医学院“免疫学”课程。当陈颉坐在课堂看到抗体如何捕捉病毒、但又不攻击自生细胞时,他被抗体的“敏锐和聪颖”深深地迷住了。“我开始旁听医学院课程,并组织了基因信号处理国际会议。”DNA的四种编码:A,T,C和G,很像数字计算机的二进制编码,是否可以把生命科学与信息科学结合?陈颉眼前一亮。在下一波巨浪面前,陈颉举起冲浪板,准备迎头赶上。

芯片的速度与激情

在跨领域的研究中,陈颉步步为营,每一步都踩得很深,颇有质感。

在布朗大学,陈颉和同事成功实现了將信号处理中常用的马尔科夫随机域(Markov Random Process)理论应用于低功耗电路设计,他和台湾大学的学长和学生共同设计的“基于马尔科夫随机域的容错电路”在台湾获“金矽奖”,并申请了美国专利。小小的芯片,为陈颉带来了荣耀,也带来了学术的转机。

21世纪初,信息技术发展逆天,陈颉将他的研究小组命名为“生物医学纳米工程应用实验室”,主要研究纳米技术在医用电子中的应用。陈颉梦想,有朝一日能够设计出智能纳米机器人,可以在人体内“巡逻”,通过无线通讯及时将体内病变报告到体外检测系统。“心血管疾病有望不复存在,因为我们可以通过纳米机器人帮助清洗血管。”如今的陈颉厚积薄发,已经处于想法与应用几乎可以同步的理想状态,他渴望更高更远的飞翔,如同一部伟大的音乐作品已然来到了高潮部分。但陈颉在科学路上的狂想曲,在文科较强的布朗大学略受阻滞。2005年,陈颉获悉,加拿大阿尔伯塔大学新成立了国家纳米技术研究所,拥有世界级的生物医学纳米技术研究设施。他为此心动不已。

很快,陈颉就做了一个热血且冒险的决定,离开生活了十五年的美国,到阿尔伯塔大学任教。他带着妻子和三个孩子举家搬迁,陈颉的太太戏称:“我们家不断北移,从马里兰搬到新泽西,然后到罗德岛,现在来了加拿大,我不知道最后是否会搬到阿拉斯加。”

陈颉开始了全新的研究生涯。初到阿尔伯塔大学报道,陈颉结识了曾在芝加哥大学学习牙医的一位同事,本是隔行如隔山的两人一拍即合,共同设计将超声发生器微小型化,用以刺激牙组织再生,陈颉负责芯片设计。经过一年努力,他们的工作进展顺利,获各类媒体报道,《读者文摘》(Reader’s Digest)还将该技术列为加拿大2006年度重点生物医学突破。2011年此项专利通过美国审批,2015年其产品通过临床验证,在欧洲和澳洲市场出售。自此,陈颉在超声波的应用研究方面一发不可收拾。他利用超声波技术将电波转换成脉冲机械波,通过对细胞或微生物的“按摩”,增加细胞膜的通透性,促进细胞的代谢功能,进而调节组织机能。该技术如今也被广泛应用于多个领域,如促进干细胞生长治疗白血病,提高生物能源产出效率以及废水处理中提高微生物降解水中的氮和磷的处理效率等等。

除了超声波研究外,陈颉也一直没有忘记那位有私人飞机的布朗大学学生对癌症研究的期盼,2008年他领导的研究团队研发的“葡萄糖包裹金纳米颗粒应用于靶向癌症治理”获得IEEE/NIH国际学术会议最佳学生论文奖。他们的原创点是:癌症细胞比正常细胞增长得快,所以需要更多的养分,葡萄糖是细胞生长需要的最基本的养分之一,也是所有癌细胞需要的养分。金纳米颗粒有增加放射治疗的效果,可惜金纳米颗粒不能很容易进入细胞,但通过葡萄糖包裹,癌细胞因不能有效区分从而大量吞入金纳米颗粒,被大量杀死,从而达到靶向治疗效果。因为葡萄糖,该癌症治疗方案具有普适性并在动物试验中得到论证,陈颉团队因此在2013年获得国际同步放射协会最佳论文展示奖。该成果也申请了美国专利。

采访过程中,陈颉反复强调学科交叉融合的重要性。“多学科交流常常会收获意想不到的丰硕成果。微电子今后要和精准医疗、个性化治疗相结合。”高考时,陈颉同时填报了复旦的电子工程系和生物系。如今,遥想当初这份志愿单,陈颉觉得一切巧合得刚刚好。

沉醉在音乐殿堂的工科院士

陈颉从小喜欢音乐。如同爱因斯坦在拉小提琴时沉醉于狭义相对论的另一个平行时空,普朗克在弹钢琴时沉醉于量子的物理世界,在音乐上,陈颉同样寄托了一个洒脱而恣意的“小宇宙”。

陈颉在外婆家长大,文革时学会了“红灯记”、“智取威虎山”等样板戏选段,在不同场合表演,从不怯场。在上海市东中学求学期间,陈颉常在歌咏比赛上担任学校合唱团的男生领唱,一有空就跑到琴房去练歌。只是在那个“学好数理化,走遍天下都不怕”的年代,父母不允许陈颉学音乐,他与当歌手的梦想擦肩而过。

到美国读书时,陈颉为自己置办的第一个大件物品便是一架电子钢琴,虽多次搬家,这架钢琴却一直陪伴他。“音乐也是一种语言,它是跨国界、超时空的,可以沟通灵魂、唤醒记忆。当我听到《三月里的小雨》时,就会回想起敲着饭碗在复旦食堂买包子的情形。”陈颉如今每周上一堂钢琴课,且坚持每天练琴。“我喜欢弹钢琴时的那种忘我和奔放,喜欢那种润物无声的熏陶和滋养,喜欢体验理性思维和艺术想象相结合的奇妙感觉。”在音乐的世界里,理性和浪漫完美结合,情绪在此宣泄,灵感由此迸发,困惑得到疏散,对陈颉来说,很多重要决定就是在那时做出,他的人生亦在音乐中得到升华。

音乐也让陈颉的思乡之情得到纾解。陈颉大学毕业时,费翔在央视唱火了两首歌:《故乡的云》和《冬天里的一把火》,陈颉十分喜欢,常常翻唱。出国多年,《故乡的云》歌词更贴近陈颉离乡背井的心境,每每唱起,常至眼泪潸潸。陈颉希望有一天可以在海外华人的聚会上自弹自唱。

几十年辗转国内国外、业界学界,陈颉深知,人生是长跑而不是冲刺,考验的正是勤奋与耐力。孔子说“三十而立,四十而不惑”,陈颉认为在学术界可以推迟十年,“多数人读完博士都已年近三十,所以要‘四十而立’。我也是在四十岁才开始找到自己的道路。当年我进入贝尔实验室时,美国通讯技术如日中天,但好景不长,没过几年贝尔实验室就轰然倒台,我投入的退休金、股票现在一文不值。到布朗大学教书时,我真的不知道要做什么方向。今天回头来看,过去十年,我选择生物医用电子这条路还是对了。今后十年,我自己给自己定的目标是技术产业化。”

作为工程师,陈颉希望自己花费的时间和心血能为后人留下些什么,文章,发明,专利,产品,都可以。“不是为钱,钱只是一个数字。”作为老师,陈颉相信“一日为师,终日为师”,在漫长的岁月中,陈颉习得了如何与学生建立亲密互信的关系,他所培养的六十八位学生,每一个都发展得很精彩。

交流中,陈颉迅捷地翻着事先准备的PPT,讲得兴起时神采飞扬,甚至还会哼几句费翔的老歌。

当年考入复旦,陈颉总是把白底红字的复旦校徽别在外套上,身为复旦人的自豪始终伴随着他。在复旦的七年,铺就了起飞的轨道,他不懈努力,长出羽翼丰满的翅膀,乘着音乐,纵横翱翔。

(原文刊载于《复旦人》第27/28期)