我和复旦话剧团

物理系7721班 齐 学

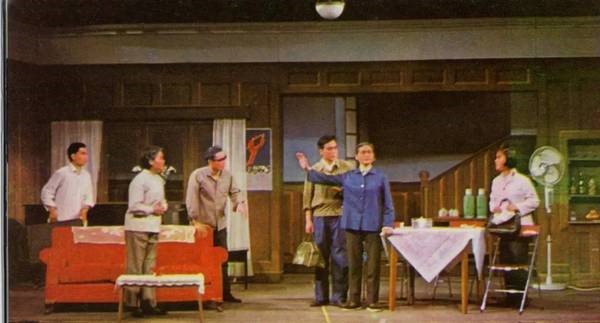

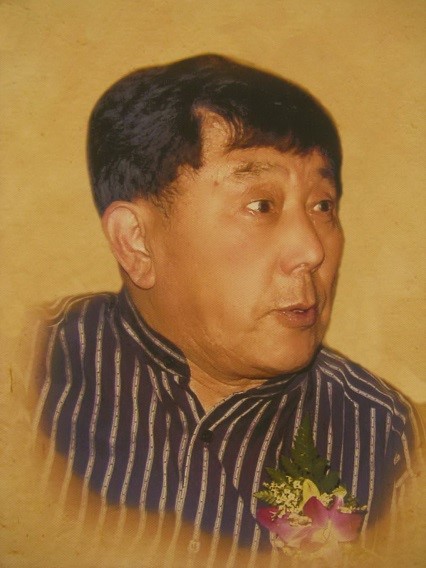

我是1966届的高中毕业生,正准备高考的时候,文化大革命来了。乱折腾了两年之后就是上山下乡插队落户。1970年,县剧团被打发到我插队的村子里,和我们一起“接受再教育”。由于我在村子里帮人修过收音机、写过黑板报,剧团在村里演小节目的时候,我去拉个电灯什么的,就和他们认识了。那年8月,剧团要排样板戏,舞台美术上缺人,就找生产队把我借去帮忙,后来就帮成了正式员工。 1978年2月底,我兴冲冲地拿着新生录取通知书走进复旦大学。报道伊始团委的夏玲英老师就找上门来:咱们学生文工团请你来搞舞台美术。当时,我一门心思是争分夺秒地努力读书学知识,当即婉言谢绝。然而夏玲英老师锲而不舍,不知找了我多少趟。好在十年浩劫中我没有虚度光阴,大学课程也自学了不少,大一的功课对我来说还不是很难。迫不得已地被她拉到了话剧《于无声处》的排练场。 何曾想到,从此一发而不可收拾。 那是我第一次见到上海人艺的刘同标导演,他正拿着一把练习击剑用的藤条剑,指指划划地讲解舞台调度。我远远地坐在一旁听着、看着,他对人物心理分析真是丝丝入扣细致入微,让我仿佛又看到堆满了花圈的人民英雄纪念碑,又读到知青们偷偷传抄的天安门诗抄,对“四人帮”的痛恨再次激荡。 随后又见到了上海人艺搞舞台美术的朱成瑞老师和担纲《于无声处》舞美设计的杜朋。杜朋是著名舞台美术设计大师杜时象的公子,家学渊源。我们俩在大礼堂的舞台上席地而坐,聊这个戏的舞美设计。开始还准备各抒己见,结果却是一拍即合,相谈甚欢。在以后的日子里,他侧重于布景,我侧重于灯光,两个人的合作不仅愉快,而且是难得的默契。 参加演出的都是76级和77级的同学。我们风华正茂的年月是在十年浩劫中度过的,大家对文化革命和“四人帮”的倒行逆施,不仅有着切肤之痛,而且有着深深的思索。这也是此剧成功的重要因素。刘同标老师说,给复旦的学生说戏,轻松。 那年冬天,《于无声处》的演出在校园里引起轰动。一连几天,师生们争相观看,大礼堂里座无虚席掌声不断。一时间,到处可以听到人们在谈论对此剧的观感。寝室里尽管已过了熄灯时间,同学们还在摸黑讨论。校园“南京路”旁的板报上,一期又一期地就此戏谈思想、谈人生。后来,又在上海市工人文化宫剧场公演,一连七场,场场爆满,一票难求。剧组也恢复了“复旦话剧团”的名称。 这是复旦话剧团沉寂于十年浩劫之后的第一次亮相,第一声清啼! 复旦话剧团演出《于无声处》剧照 左起:中文系张亚维扮演何为,化学系汤斌扮演刘秀英,物理系吴家桢扮演何是非, 经济系于本成扮演欧阳平,新闻系龚向群扮演梅林,中文系颜海平扮演何芸 著名戏剧家复旦话剧团导演刘同标老师 我们复旦话剧团的历史可以追溯到成立于1925年的复旦剧社,第一任指导老师洪深教授是中国话剧的奠基人之一。从这里曾走出一大批著名戏剧家和作家,如马彦祥、沉樱、朱端钧、王莹、凤子……等等,在抗日战争、解放时期,复旦剧社一直活跃在历史舞台上,以演剧形式参加革命和建设活动,对中国话剧的发展起到不可忽视的作用,在中国戏剧史上占据着辉煌的一页。上世纪60年代,复旦话剧团编演的大戏《红岩》享誉全国…… 如今,这光荣的传统将由我们来继承,这辉煌的历史将由我们来续写! 历经十年浩劫后重新组建的复旦话剧团《于无声处》剧组 《“炮兵司令”的儿子》也出自刘同标导演之手。从这个戏开始,中文系的周惟波、董阳声、叶小楠三位同学加盟话剧团。这个戏挣脱了“四人帮”的“三突出”创作原则,辛辣地讽刺了社会上那种攀龙附凤只看地位不看人的坏风气和拉关系搞特权的不正之风。在讨论剧目的时候,我们已经意识到这将是一个“捅马蜂窝”的戏,为了少惹麻烦,不能当正戏排,要把它排成辛辣的喜剧闹剧。于是在戏中借鉴了许多戏曲因素,同时还在舞台前面做了一个大大的放大镜框子,言不由衷地表示说我们讽刺的这些现象不是普遍存在的,我们是用放大镜找出社会上存在的问题以期纠正的……。现在回头来看,这种自我保护不仅多余而且无用:社会上的坏风气又何止于此,“四人帮”极左思想的流毒也不是想躲就躲得开的。从舞台美术的角度上说,这个无可奈何的放大镜框子也是令人哭笑不得。 但就是这样地惴惴小心如临于谷,还是引起了一场轩然大波。赞赏者说:这一“炮”开得好,对于整顿党风、扫清四化障碍有很大的现实意义;批评者说:该剧“歪曲了生活”“丑化了我们的干部”“没有区分是延安还是西安”……。争论非常激烈。 1979年6月2日和10日《文汇报》分别刊出该剧内部演出引起争论的详细报道和该剧的剧本。一个多月里,《文汇报》收到有关来稿来信一千八百多件,十二次辟出专栏发表了三十多篇讨论文章,四次加了编者按。文化界知名人士徐俊西、沙叶新、吴仞之、钱英郁、郑拾风等都参加了讨论。《人民日报》《中国青年报》也都及时作了报道。7月12日,《文汇报》发表了题为《炮剧的争论说明了什么?》的评论员文章,对该剧给予了充分的肯定,指出:“四人帮”的极左路线在文艺领域的流毒不容轻视……我们的文艺要进一步繁荣,非得进一步解放思想不可。 因为支持意见渐占上风,《“炮兵司令”的儿子》终于冲开“四人帮”遗留下的文化桎梏,脱颖而出。该剧不仅参加了庆祝建国三十周年的文艺演出,国庆后又在上海市区接连演出五场,还在上海电视台播出。不少外地剧团也排练演出了这个剧目。 《女神在行动》,值得浓墨重彩大书一笔。 这个戏的导演仍然是刘同标老师,中文系大才子周惟波同学执笔编剧。该剧关注的是我们周边同学的思想动态,反映的是文革后青年学生对人生理念的思索,讨论生活的意义究竟是什么,我们应该拥有什么样的价值观。为此,话剧团的主创人员一次又一次地聚在一起深入讨论,在讨论过程中,不仅剧本日益丰满,表演风格逐步明确,同时由于讨论是结合自己的思想认识进行的,排了这个戏,大家都感到自己在人生观价值观上也收获颇丰。 这个戏里,哲学系裘珊萍和历史系朱琳琳分别扮演两位“女神”,她们分别代表人们头脑中的奋进与颓废、光明与阴暗,既对立又统一。她们在物理系吴家桢扮演的王小二脑海里的争斗和王小二痛苦的挣扎,鲜明地表达了这一代人内心的彷徨、犹豫、思索、斗争和对人生真谛的探索与追求。表明只有不畏艰险,努力向上,追求光明,才能获得生活的意义和真正的幸福。 不同于以往“讲故事”的戏剧,《女神在行动》讲的是人物的内心活动和思想斗争,这种样式独特的哲理戏我从来没有见过。显而易见,我们所熟悉的舞美设计模式无法表现出这个戏的思想内涵,必须创新。 在大家反复讨论策划的基础上,我和杜朋以及上海人艺的老师们大胆地推出了一个全新的舞台美术设计方案:用全黑的舞台、全黑的布景制造出寥廓深远的感觉;不拉大幕、不分场次,用高低错落的三个平台构成三个演出区;场次的转换也就是演出区的转换,用音乐来过度、用灯光来切割。具体到每一个演出区,借鉴电影和人物摄影的布光方法,加强从演员背后及侧面投射的逆光与侧光,用灯光勾勒出人物的轮廓,从而将人物从全黑背景中突出出来,加强立体感。同时还利用追光和灯光的明暗变换与音响的强弱变换相配合,来表现人物复杂的心理情绪与情感变化。 这个戏的音乐由王世靖老师亲自操控,我在灯光控制台前管理全场灯光,鞠洪文、王磊、王伟名等几位同学操作追光灯。灯光随着音乐起伏,追光随着剧情变幻。我们之间心领神会,无须语言、不用交流,极其默契地按照刘导的舞台调度操作,有条不紊,流水行云。特别是追光灯的操作,可以说是精准无误、细致入微。刘同标老师曾经夸奖我们说:《女神》的灯光简直是用计算机控制的!演员在这个平台上,用略带夸张的表演、诗歌一样的台词、具有雕塑感的造型,令人耳目一新。 《女神在行动》又一次轰动了复旦校园,许多同学主动地书写观后感,在“南京路”旁那一长排板报栏上,在学生宿舍里,在校园广播中……又一次展开对人生意义、对理想追求的讨论。还有的同学到话剧团摘抄剧本中的精彩台词作为座右铭。 这种借鉴了中国传统戏曲和外国现代派戏剧表现手法的“大写意”般的表演形式、舞美设计、灯光布局,得到了上海人民艺术剧院院长戏剧大师黄佐临老前辈的高度评价,他组织了上海人艺的艺术家们来复旦观摩演出,同我们一起就这出戏的思想探索和艺术表现方法研讨交流。黄老曾经赞赏道:这样的戏,也只有你们复旦的学生才搞得出来。其实,我们复旦话剧团的刘同标大导演就是黄佐临老前辈的高足,还是他亲自派来常驻复旦的。 《女神在行动》和《“炮兵司令”的儿子》一样,囊括了当年文艺会演创作、演出、舞美等项的全部一等奖。并在全国大学生文艺会演中夺得一等奖。1980年7月13日《解放日报》在题为《赞今年上海群众文艺的新成就》的评论员文章中,盛赞此剧是“生活的热流”“艺术的清风”,是“青年教育的好教材”,肯定了我们“勇于探索,敢于创新,并且取得了可喜的成就”。 记得在庆祝演出成功的晚宴上,大家兴高采烈地端起酒杯和刘同标导演碰杯相庆。我竟然忘记了自己的酒精过敏体质,豪气冲天地将一杯啤酒一饮而尽。结果是放下杯子就要往桌子下面出溜,也是得意忘形了。 现在,《女神在行动》所采用的全黑布景、多层平台、不拉大幕、用音乐过度场次、用灯光切割表演区、用虚拟形式表现实在内容……等等“大写意”式的舞台美术设计,已经在许多戏剧中广泛采用,而在当时却是我们复旦话剧团独树一帜的首创。每念及此,总是非常骄傲! 排演《女神在行动》的日子,也是我最难受的日子。那时我已经大三了,年纪33岁有余,四大力学一门接一门地压将上来,一门比一门深奥费解。看着比我小十几岁的同班同学一个个头脑灵活思维敏捷,公式数据信手拈来,我可真是一个头两个大!一边是日益沉重的学业压力,一边是难以割舍的舞台艺术,咬着牙过日子,“痛并快乐着”。到了大学毕业的时候,我已鬂有华发。记得曾和教我们《热力学与统计物理》的苏汝铿老师开玩笑,说:这都是你迫害的! 1982年1月,我大学毕业,略带几分伤感地离开了复旦校园。当时,虽然复旦大学副校长蔡祖泉教授、王世靖老师、上海人艺的刘同标导演、杜时象老师等等前辈都在向有关单位举荐我,希望我能继续从事舞台美术工作,但是由于当时计划经济下的毕业分配制度及各单位人员配额等等原因,始终未能如愿。最终我还是被分配到北京光电技术研究所,从事激光技术的研究。直到退休,再也没有机会重登舞台。

恢复高考四十年复旦校友征稿

尊敬的复旦77/78级校友:

今年是恢复高考四十周年。9月28日我们将在美丽的复旦园欢迎您重归母校。为了更好地回顾历史,我们现在诚邀您参与我们的“恢复高考四十周年” 征文活动。您可以从以下题目中选择,也可以自拟主题,所有来稿我们会发布在复旦大学校友网“校友来稿”栏目。

投稿邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn

1,您可以从如下主题中选择您感兴趣的(可多选)或者自拟主题:

1977年的复旦物理系/数学系/化学系/英语系/中文系/生物系/医学院/计算机/经济系/外文系/微电子/药学院/新闻系/哲学系/管理系/核科学系…..都在学些啥?

为什么复旦人喜欢去黄山浪?

高考改变命运

在复旦最难忘的几件事

复旦对我的一生影响

这四十年,我都干了些啥

中国腾飞的见证者

我在国外这些年

我不能忘记的老师/同学

我在篮球队/排球队的那些日子

…….

2,您也可以把自己原来创作过的/老师同学创作的和复旦有关的回忆文章(诗歌)发送给我们。

3,所有投稿者将获赠复旦精美校园礼包一份。

恢复高考四十年校友来稿汇总:

http://www.fudan.org.cn/site/fddxxyw/xyh/item/?id=188