高考小忆:被化学

77化学 许人良

| 70年代的上海焦化厂 |

有词《永遇乐·高考四十小忆》曰:

龙遁蛇灵,夏流秋漾,高院将兴。

举国知青,万千男女,鱼跃争新命。

苏秦自刺,匡衡凿壁,旧课古题搏竞。

你他我、雄心壮志,永别汽轮田径。

笔沙纸响,文思情涌,至此十年求胜。

卷满分高,再须政审,录取同欢庆。

背乡离厂,工农不再,学子校园书影。

长征路、七七我辈,国兴世盛!

(柳永仄韵体,词林正韵)

光阴似箭,弹指挥间,参加那终生难忘的高考一晃已快四十年了。当年如果没有那高考的恢复,我将与很多同龄人一样成为下岗的工人或老衰的农民。当然假设再来一个如果,没有文革,那也就不会有恢复高考这一历史的插曲了。历史从来没有如果,只有留给当事人的回忆与后人的史料。

| 购于70年代的海鸥205相机 |

人们那会儿没有攀比心理,也没人逼你非要当大学生。我父母更没有那种我就必须是个大学生的想法。我也没有‘考大学才能出人头地’这个概念。何况小青工们和那些在农村种地、挑粪的知青不一样,他们是迫切的想要走出困境,而我们在工厂里拿着三十六只老羊(36元月薪),想安稳度日,问题不大。所以当高考的消息传出以后,厂里想去报考也不过十之二三而已,很多人不是特别迫切的想要上大学。但我还是决定试试,毕竟也意识到那是‘屌丝逆袭’(当代语)的一个机会,反正考不上在那会儿也不是什么丢人的事。于是乎,马上开始借(中学)书本,小串联(同道)与寻老大(学生),抓紧每一时刻补课做题。我已混迹工人阶级队伍好多年,尽管号称初中毕业,其实只有小学四年级的“学历”,是既无科学知识也不年轻了的“知识青年”,不想错过那迟来的末班车。图书馆内是借不到以前的中学教科书了,而在民间要借到一套文革前初高中教科书,也要下手快与有交情,考古题当然也是不存在的。厂里休息室内突然间年轻人的嬉笑声少了很多,都躲到一边去自修了。工厂宿舍晚间定时关灯后,那些准备赶考的人们,要不就在路边的街灯,要不就混在中班夜班的工人中继续自修。到了周六回到市区,第一件事是寻找老大学生甚至老高中生,进行求教与检查习题,奥数等补习班那是几十年后才出现的新生事物。幸运的是我父亲与几位表亲是大学老师,扶着我从那工基农基浅薄的知识点出发,踏上了为何是三角而不是四角、几何与红灯记里那“对酒当歌,人生几何”是毫无关系的不归求知之路。当时基本是以每周一册课本那囫囵吞枣的速度在追赶着失去的光阴,准备着与底子雄厚的老三届高中生一决胜负。

8月4日,邓小平主持召开了科学和教育工作座谈会,作出了果断决策,恢复中断了11年的高考制度,人民日报并于 10 月21 日正式宣布恢复高等学校招生统一考试制度。等到12月参加上海高考时,我已基本过完了数理化的初高中课本,而有些考生已经开始通过樊映川的《高等数学》接触微积分了。由于中学里就负责校门口每两周一次的墙报栏,去农村学农时负责编辑通讯营报,进厂后又是小评论大批判的经常写写弄弄,所以尽管没有怎么学过语文,可是自觉不会太差,所花时间就较少。那年不考英语对我这个只懂得Long Live Chairman Mao与Long Live Communist Party两句英语,后来入学英语摸底考试得了百分中的四分的外语盲简直是天赐恩惠。

接下来的问题是填志愿。这对我们这些被分配着进了小学、进了中学、进了工作单位,必须听从党召唤的年轻人是个难题。填什么学校,什么专业?幸亏那时填志愿很简单,不像现在有一本二本,梯度志愿,选学校填专业几乎成了门艺术。

| 母亲的复旦同学录 |

对于像我哥姐那样在山村边疆的插兄插姐们,高考是他们当时可见的唯一走出困境的独木桥,所以都抱着孤注一掷的强大压力参加高考。而我如果考不上,照样回去得过且过混日子,那时也没有什么为中华崛起而奋斗的念头。两天的考试毫无压力,考过后日子照旧,也没有日盼夜念的去等录取通知书。

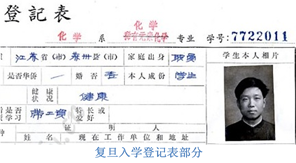

| 复旦入学登记表部分 |

去到厂部转档案,毫无波折。直到这次纪念高考中他人的回忆,我从来就不记得77级高考还有政审一说,而很多人为此至少抱恨半年。当我听到厂里对我说,因为我超过5年工龄,可以带薪读书,加工资也不会被遗漏,顿时觉得那每天八百公斤的焦炭毕竟还是没有白铲,国家对老大哥阶级的成员还是很照顾的。后来才知道那36元足以成为同学中的富族。

我从小就只去过江浙,武汉姑妈处算是去过最远的地方。那天去复旦报到,一下子遇到来自全国各地的,甚至远至新疆的同学,才发现世界真的很大。可是世界又真的很小:我大一的数学老师计惠康是焦化厂的同事,而系党总支书记强连庆作为上海慰问知青代表团的领队,竟然插队落户与我哥同在吉林梨树县三年。我问当时参与化学系招生,后来成为我们指导员的任建新,为何我会被化学系录取。她说当时报化学系的人很少,我既是化工局出来的,父亲又是化学教师,所以就将我从它系的录取名单中“抢”过来了。就这样,我“被”“召唤”进了化学系。

(许人良博士:1982年获世界银行史上首批援华奖学金从复旦大学出走美洲,获纽约州立大学博士,诺瓦大学工商管理硕士,为加拿大国家科学工程院博士后研究员,先后任职于美国贝克曼库尔特公司,英国思百吉集团。现为麦克默瑞提克仪器公司总经理,大西洋中医学院董事长。从事从焦炭筛分到纳米胶体研究的颗粒表征凡45年,并长期从事与摄影相机沾些边,但与传统化学相距较远的光学仪器的研发推广与销售。爱好云飘四海,舞文弄墨,拉得比唱的好听些。)

2017年6月12日

四十年前中华民族那闪亮的瞬间

那一个龙年,神州的哀乐声声,迎来了金秋的喜讯;

流行全国的一雌三雄螃蟹宴,成了那十年浩劫的休止音。

来年那高教复苏的新乐章,点触着百千万的心灵。

我们,曾带过红袖章,欲用浓墨白纸与造反行动开创一个新世界,甚至解救受剥削的美国人民;

我们,不过摸了几年铅笔就被称为知识青年,却被再教育在那广阔的野境;

我们,自认为工人阶级先进分子,为了占领上层建筑而反击右倾翻案风、批孔批林;

梦散剧终,才发现这一切都是因为荒唐愚昧的原因。

那失去的十年,失去的青春,我们必须追回在高校的大门。

多少个我,在数月内补完了全部的中学课程,

又有多少个我,冲破重重障碍才获得准考证;

多少个我,带着秋后农作的疲惫,赤足行进在泥泞的小道上,跨进那小学残破的泥墙,

又有多少个我,尚未换下沾着机油炉灰的劳防工作服,就去到那久未使用的文化馆场。

正是我们七七、七八级,

在那久违的高考场内,一千一百多万枝笔同时奏鸣了中国当代改革开放的第一响,

正是我们这一辈,

四十年前的录取,成就了前不见古人后不见来者的八十年代大学生!

恢复高考四十年复旦校友征稿

尊敬的复旦77/78级校友:

今年是恢复高考四十周年。9月28日我们将在美丽的复旦园欢迎您重归母校。为了更好地回顾历史,我们现在诚邀您参与我们的“恢复高考四十周年” 征文活动。您可以从以下题目中选择,也可以自拟主题,所有来稿我们会发布在复旦大学校友网“校友来稿”栏目。

投稿邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn

1,您可以从如下主题中选择您感兴趣的(可多选)或者自拟主题:

1977年的复旦物理系/数学系/化学系/英语系/中文系/生物系/医学院/计算机/经济系/外文系/微电子/药学院/新闻系/哲学系/管理系/核科学系…..都在学些啥?

为什么复旦人喜欢去黄山浪?

高考改变命运

在复旦最难忘的几件事

复旦对我的一生影响

这四十年,我都干了些啥

中国腾飞的见证者

我在国外这些年

我不能忘记的老师/同学

我在篮球队/排球队的那些日子

…….

2,您也可以把自己原来创作过的/老师同学创作的和复旦有关的回忆文章(诗歌)发送给我们。

3,所有投稿者将获赠复旦精美校园礼包一份。

恢复高考四十年校友来稿汇总:

http://www.fudan.org.cn/site/fddxxyw/xyh/item/?id=188