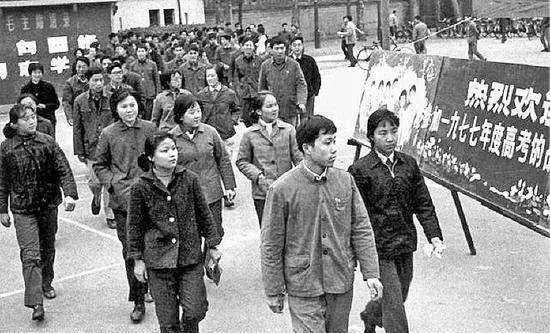

回忆1977年高考录取前后

张玉虎

复旦大学物理二系核物理专业77级学生(学号7720011)

有一句调侃的话说: 人老了,过去的事忘不了,眼前的事记不住。我十六岁离开农村老家,至今已有四十年,已经到了忘不了过去,记不住当下的年龄。40年前的那场高考彻底改变了我的人生轨迹,当时的场景和心绪犹如是昨天。

我生长在河北省南部靠近京广线一个不大不小的乡村。听村子里的老人讲,我祖上曾经是村里的富户,在山西还开有商铺,传到曾祖父开始败落。祖父的经历有些特别,他是民国初期县太爷亲自表彰的“三神童”之一,14岁当过教书先生,20岁左右考上了当时河北省省主席商震创办的“河北军事政治学校”,毕业后在商震公馆当勤务兵,后来没当上多大的官。解放后回乡在邻村教书,在历次运动中遭整肃,文革期间大概在1970年被判刑15年入狱。父亲在解放战争期间搞“土改”受到重用,解放后是县政府的基层干部,曾在人民公社任副主任很多年。文革时因“受其父影响较深”被开除公职,勒令回乡务农。因此,我上高中的时候开始感受到自己是低人一等的人。

由于祖父和父亲的境遇,我的兄弟姐妹在农村属于“黑五类”子弟,处于社会的最底层。娶不上媳妇是父母最担忧的事,所以母亲有意识地教我们兄弟几个学做针线活,父亲则给我们弟兄几个说:“要有一个好身体,将来去干别人不愿意干,干不了的脏活、累活,靠出一身臭汗,挣一碗饭吃”,这句话一直印在我的脑子里。我上面有两个哥一个姐,在农村都算是有灵气、会念书的孩子。由于我祖父和父亲的原因,哥哥姐姐失去了任何发展机会,记忆深刻的是二哥,他在全公社初中升高中的统一考试中名列第一,但就是不让他上高中,14岁初中毕业就被迫在生产队务工。我能上高中得益于据说是四人帮搞的“普及高中”:一个只有小学和初中办学经验的农村学校把两个村子的孩子们拢在一起就是“高中”。我能考大学受益于邓小平主推的恢复高考,而能考上大学则完全受惠于一个被打成右派的数理化老师和一个出身不好被压在农村的语文和政治老师。这个右派老师毕业于正规师范大学,不但十分敬业而且教学很有一套,之所以能到我们这样的“高中”任教,是由于当时的“贫下中农管理学校的代表”受高人指点,从“牛棚”里把他硬给要过来的。现在想来,生活真的很奇妙,正是这种阴差阳错制造出了一个能帮我考上复旦的最初始的机遇。

1977年,我参加高考被上海复旦大学物理二系核物理专业录取,当时,这在我们村甚至整个县城都是一个爆炸性新闻。之所以说“爆炸性”是因为祖父和父亲都是我们那个小地方的名人,十里八乡台上台下的很多人都知道他们,而当时一个是“现行反革命分子”并关在监狱,一个是每星期天必到县城或石家庄申诉上访并被押送回乡的“右倾翻案分子”。有这种家庭背景的人能上大学在当时严重违背所有人的基本判断,就连父亲也无奈地对我说:“我的问题解决不了咱别指望能上大学。”我的“被录取”彻底改变了当时人们的普遍认知和判断,听到最多的话是“今后不再看出身了,要靠真本事了,后门也不管用了”。那年高考只能填报三个志愿,而且是在不知道分数的情况下填报的,我的第一志愿是北大核物理,第二志愿是南开无线电,第三志愿是河北师大数学,最后一栏写着“服从组织分配”。被复旦录取后我的第一个反应是复旦在哪里呀?这是个什么学校?看看我有多傻。多年之后,我一直想知道当年是复旦的哪位老师把我录取的,想给他鞠躬致谢。

类似我这种情况当时报纸上的说法是“山沟里飞出了金凤凰”,用我们乡下人的话说叫“一步登天”。村里有头有脸的人则戏言我的家人说:应该带着老三,面向北京给邓小平磕头。父母亲的得意心情我无法猜度,最大的可能是他们认为从此有希望“扬眉吐气”地过上翻身解放的日子: 老父亲从我的“被录取”看到了他的希望和家庭的希望,老母亲则不用为老三娶不上媳妇儿而发愁。我当时年龄尚小,不谙世事,上大学和不上大学在我的认知里仅仅是将来吃“商品粮”与吃“农业粮”的区别,是娶得上或娶不上媳妇的区别。所以,尽管“被录取”来的很突然,我也朦胧的感觉到自己一下子从农村的“人下人”变成了“人上人”,但城里是什么样,我一无所知。因此,我在“得意”中不敢飘起来,表面上还是该干啥干啥,倒是村里人,特别是村里那些从石家庄来的“知青”看我时异样的眼神使我至今难忘。

1978年春节过后要去学校报道。记得当时是县教育局资助了去上海的火车票,母亲从邻居家借了20元,大姐资助了20元,上学的行李是一床粗布被褥,二哥的一套衣服,大姐的一条秋裤、一双鞋和出嫁时的一对绣花枕套。父亲陪我乘火车到郑州,再送进驶往上海的列车后就回去了。匆忙中我忘记从父亲手上接过母亲在前一天晚上烙的烧饼,害得我直到第二天中午才在复旦食堂吃上饭,那顿饭真叫个香啊!这次出行是我第一次离家十里开外,第一次坐火车,第一次看到城市,第一次闻到城里的空气是香的,第一次吃到大米饭,第一次在床上睡觉,太多的第一次……

复旦大学对我来说,那真是天堂。在这里我真正沐浴在共产党的阳光雨露里。助学金每月15元,粮食配给每月35斤,是当时最高标准。每学期购买新书、课本、教材,学校里还给我补助,基本不用我花钱。放假回去探亲学校还补助我来回的路费,假期不回去的时候学校安排我勤工俭学,可以挣20元钱,可干的那些活儿就不是个活儿,一点力气都不用。大学有医务室,小病小灾一看就好,医务室有一位腿有些跛的大夫态度那叫个好啊,现在你很难找到这样的大夫。在校期间我补过一次牙,在长虹医院做过一次门诊手术,都不用花钱。食堂的饭菜对我这个乡下娃来讲,天天都是在过大年。

从上大学开始,我就一直受惠于国家改革开放进程中的各项新举措。之后就是读研究生、出国留学、做科研当教授。做梦都想不到能挣到现在的高工资、有能力买私家车、住上如此好的房子、还能娶一个城市姑娘当媳妇,可以全世界到处飞,在高大上的地方给一群洋人做报告,还能近距离接触那些在老百姓的心目中象神一样的人物。

上大学真好, 况且我还赶上了一个好时代。

我是高考的幸运儿,从农村苦孩子变成大学生,命运的转折点,如梦一般。过去,是读书不忘忧国;今天,是感恩社会、服务国家。

作者简介:张玉虎,河北省高邑县人,1962年生。复旦大学物理二系核物理专业77级学生,学号7720011。曾到法国 Universite de Caen 留学并获该校粒子物理与核物理博士学位。1992年回国,现在是中国科学院近代物理研究所(甘肃兰州)研究员。

恢复高考四十年复旦校友征稿

尊敬的复旦77/78级校友:

今年是恢复高考四十周年。9月28日我们将在美丽的复旦园欢迎您重归母校。为了更好地回顾历史,我们现在诚邀您参与我们的“恢复高考四十周年”征文活动。您可以从以下题目中选择,也可以自拟主题,所有来稿我们会发布在复旦大学校友网“校友来稿”栏目。

投稿邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn

1,您可以从如下主题中选择您感兴趣的(可多选)或者自拟主题:

1977年的复旦物理系/数学系/化学系/英语系/中文系/生物系/医学院/计算机/经济系/外文系/微电子/药学院/新闻系/哲学系/管理系/核科学系…..都在学些啥?

为什么复旦人喜欢去黄山浪?

高考改变命运

在复旦最难忘的几件事

复旦对我的一生影响

这四十年,我都干了些啥

中国腾飞的见证者

我在国外这些年

我不能忘记的老师/同学

我在篮球队/排球队的那些日子

…….

2,您也可以把自己原来创作过的/老师同学创作的和复旦有关的回忆文章(诗歌)发送给我们。

3,所有投稿者将获赠复旦精美校园礼包一份。

恢复高考四十年校友来稿汇总:

http://www.fudan.org.cn/site/fddxxyw/xyh/item/?id=188