“我要上学,我要上大学!我要上复旦大学!”

复旦大学数学系力学专业77级 吴健

1978年,乍暖还寒的二月,我作梦般地走进了复旦大学的校园。出发时的北方还覆盖着冬季的灰色,地处江南的复旦校园却处处已见葱绿盎然。宏大的校门,人群熙熙攘攘;典雅的教学楼老建筑,个个都透着智慧的风彩;枝杈茂盛的梧桐,古香古色的街灯点缀着笔直的“南京路”,……一切都让我感到无比的兴奋和舒畅。踱步校园,我忍不住反复地问自己,我成了一名大学生了,一名复旦大学的大学生,这都是真的吗?这就是我的梦想吗?

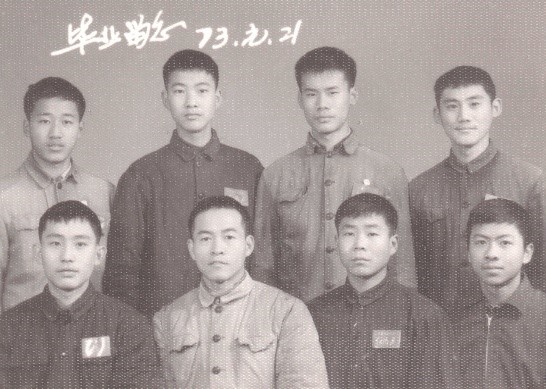

在学生宿舍三号楼的寝室里,打开我的箱子,带来的衣服里有一套帆布工装,还有几个笔记本,那是我考大学之前从中学,到农村插队,再到工厂做工一段生活的记忆。对,和所有77级大学生一样,我也是从文革最混乱的时代走过来的。从小学到中学,从城里到农村,再回到城里,类似经历的青年有千千万万。无论在浑浑噩噩顽皮无知的中学阶段,在时光蹉跎前途渺茫的知青岁月,还是在机声轰鸣庸庸碌碌的工人生活中,我和所有的人一样都不知道未来的命运,但是我却始终怀着这样的梦想:我要上学,我要上大学!

我的梦想发源于中学时代的启蒙。启蒙,首先来自一本初中数学课本。

1966年文革开始,我还在上小学。这一年6月发生了一件当时不算重大的新鲜事,人民日报发表了《北京市第一女子中学高三(四)班学生为废除旧的升学制度给党中央、毛主席的一封信》,从这一年起,高考招生制度停止了。停课状态下的小学生几乎没有人特别注意到这个与自己未来命运息息相关的变局。

中学时的启蒙还来自一位数学老师。

他是文革前考进军校的大学生,文革中毕业分到部队,后来转业到了我们学校当数学老师。因为有转业军人的身份,根红苗正,没收到过冲击,没有条条框框。他不怕别人攻击他搞“修正主义”,比较敢于给学生的学习加餐,提高学生的学习兴趣,学习课外的知识,搞数学竞赛,搞英语歌唱活动。因为没有成家,他整天就和我们在一起“混”,给我们讲数学趣闻,讲文革前的数学竞赛。从他那里,我知道了中国的数学家,比如华罗庚,苏步青;哪所大学的数学最好,比如北大,比如复旦;除了数学还有哪些有意思的学科,比如天文学,空气动力学。我们还知道了计算机,程序这样的术语。有时我们会拿着工农兵学员的数学课本看,居然也懵懵懂懂的知道了微积分和优选法(文革中华罗庚倡导的提高生产效率的数学方法)。中学毕业,大部分人面临的将是插队下乡。“读书无用”不用读书啦!同学们纷纷扔掉撕掉了书包里的作业本,课本,大家终于解放了。而我却买了几本崭新的作业本,放进书包。我心中已经埋下这样的梦想,我向同学们宣布:我要上学,我要上大学!

1970年曾经发生了一件事,最高层批转《北京大学、清华大学关于招生(试点)的请示报告》,决定废除考试制度,“实行群众推荐、领导批准、学校复审相结合的办法”,招收工农兵学员,并决定先在以上两校进行试点。随后,全国所有的高校都开始招收所谓的工农兵大学生,即靠推荐入学,而没有文化水平作为入学标准的大学生。“学好数理化,不如有个好爸爸。”这就是当时社会的真实写照。对于刚刚毕业,没有工作经历,更没有后门的普通人,中学毕业我们只能等待这样的命运:下乡插队。

中学毕业后,我们都存有这样的幻想,早点下乡,早点回来。下乡是定了,可是我们还需要等待。在这段无所事事的等待日子里,我遇到了另外一位启蒙者,他是一名“右派”。“右派”,现在看,大都是有文化的人,有知识的人,还是有正义感的人。我遇到的启蒙者,正是这样一位智者。

十七八岁的少年,无所事事,必会惹事。当时我家里已经下放到小县城的郊外某单位。因为怕我们惹事,一些孩子被安排到家长单位工厂当临时工。我们干的活是给机器部件打磨腻子,有时也干一些钳工的活,比如剔毛刺,锉,锯,刮沿。在我们青年小工打打闹闹之间,有一位眉目清秀,虽然工作服打着补丁,却仍然整整齐齐清清爽爽的阿姨总是在看着我们,时不常帮我们看管一下衣服,还指点我们如何干打磨腻子的活。日子一久,我们知道,她也是家属,有两个小孩,却没有正式工作。有一天,她对我说,你们聊天时经常在讨论数学,我丈夫是搞数学的,他欢迎你们来我家玩。我慢慢了解到,她丈夫原来是一位有名的数学家,是五十年代科学院数学所的研究员,学业傲视群雄,事业蒸蒸日上。阿姨也是大家闺秀,是出自江南名校的工程师。为了支持丈夫的事业,她辞职在家专门照顾丈夫。可惜好景不长,一场反右,老公被打成“右派”。一家人从北京辗转来到这里,一座远离北京的小县城的郊外,屈居一隅,拿着可怜的无法支撑家用的工资。阿姨也没有了工作,只能在单位工厂当临时工,一当就是多少年,堂堂工科大学毕业生,只能靠手工打磨腻子赚钱。我们是去右派家聊天,还是向数学家求知?会不会犯错误?在天天讲政治的文革时期,要是旁人也得掂量掂量。仗着年轻,我们可以不管这些框框,也就相约一起来到临时工阿姨的家里。

在“右派”的家里,我们几位小朋友围坐在小凳上,听着“右派”数学家侃侃而谈。他拿着一只粉笔在地上划着,写着,擦着,非常的投入。他从中学有趣的数学问题,讲到数学的分支,从几何到微积分到微分方程到群论,他讲到数学名人轶事,从伽罗瓦的决斗讲到他在数学所同事之间的打赌,他从希尔伯特提出的世界级数学问题讲到费马猜想和哥德巴赫猜想,从王元的成就讲到陈景润最新的结果。因为我们的数学水平不高,数学家只能讲一些浅显的名词和结论,但是在知识荒芜的年代,却给我们这些年青人带来无比新奇的知识,让我们知道数学有多么高深,多么有趣。所以我更加深了这样的梦想,我要上学,我要上大学!

后来我们又去了右派家几次。他还是一只粉笔在地上划着写着擦着,滔滔不绝地讲着。最后一次,我记得是出了张铁生的白卷事件之后。因为那一年招收工农兵学员,还要增加文化考试了。这件事给我们喜欢学习的孩子建立起了读书仍然有用的信心。一个叫张铁生的考生因为交了白卷,写了一封信给中央,后来被发表,结果文化考试取消,白卷生成了大学生。我们的心又跌入了低谷。要知道对于我们这些没有背景,没有后门的人家,靠推荐是上不了大学的,只能靠学习成绩。现在这条路堵上了,我们心中燃起的希望之火又浇灭了,多么失望。数学家见到我们,忿忿地说,“这算什么?交白卷没本事,没本事就别上大学!”是啊,在那个黑白颠倒的年代,我们还能有什么希望呢?追求知识变成了奢侈的梦想。现代人难以想象的奢侈。

没过多久,我结束了等待,加入了上山下乡的大军。在插队的几年里,我的梦想曾经依然强烈的支撑着我,在漏风,黑暗,潮湿,老鼠遍地跑的知青宿舍,在臭气熏天的猪圈,在披星戴月的夏收秋割的田间麦场。冬季,我们公社的知青组织了宣传队去给参加某某会战的社员们演出。文革时期的农村经常会搞这些事,那时叫政治挂帅,现在看叫没事找事。在宣传队里,我们几位知青聊天时,难免不会谈到未来。轮到我,我会说,我想上大学学数学,或者空气动力学。“空气动力学”这个名词还是我从中学的启蒙老师那儿学来的,究竟是什么我也不太懂,但是别人听着新鲜。为了这个梦想,我坚持着,努力地表现着,幻想有一天,推荐上大学的门也可以为我敞开。我要上学,我要上大学呀!

没想到,在我的梦想被蹉跎岁月逐渐泯灭的时候,提前到来的是招工。于是,我和知青小组里最后几位同学一起回到了城里,在一家化工厂当了操作工。从农村回到城里,对所有的知青,都是一种解放,都是莫大的幸福。对于大多数同样经历的青年人,有足够的理由带着这样的“幸福感”沿着庸庸碌碌的轨道一直走下去。可我还是有梦想的。

在化工厂机房当操作工,如果没有维修工作,除了擦擦机器,记录一下仪表,没有太多事可做。在震耳欲聋的轰鸣机器声中,师傅们没事就是干点私活,或者睡觉,因为机器声更让人昏昏欲睡。其他的工友会看小说,而我会偷偷拿出一本《高等数学讲义》看,躲躲藏藏,一页一页的看,一道一道的做习题。当时刚走出文革的社会,依然活在“读书无用”的阴影中,大学的大门仍然向我们普通的青年紧锁着。很多人不解:为什么一个刚入厂的学徒工在自学高等数学?只有一位曾经的插友了解我的想法:即使我上不了大学,我也要自学,我要活得和别人不一样。

1977年国庆假日调休,和朋友一起登山的途中,插友悄悄告诉我,他听到了内部消息,马上就要恢复高考了。因为他的一个朋友家长在教育局,这几天每天都在连夜开会。他鼓励我说,机会来了,我们一起报考大学吧!这实在是一个惊人的消息!真想不到,命运一下子为我,为我们这样的青年打开了幸运的大门。真的吗?我不相信,我脑子里再次出现了张铁生的白卷。命运不会那么轻易眷顾我的吧?

很快,插友的小道消息得到了证实。1977年10月21日,人民日报在头版头条发布《高等学校招生进行重大改革》新闻,明确招生对象为:“工人、农民、上山下乡和回乡知识青年(包括按政策留城而尚未分配工作的)、复员军人、干部和应届高中毕业生。”最重要的是,录取标准是“择优录取”,不用推荐,不用走后门了。的确,命运眷顾了我,我可以实现多年的梦想了。

在准备高考的日子里,我异常的紧张,异常的兴奋。在车间里,不再躲躲藏藏的看书了,厂长检查工作走到我背后,看我在做题,也没有批评我。下班后唯一的事情就是抄复习资料,听辅导课,做题。集中精力复习的是数学,虽然我看过很多书,但是仍然不是系统的高中学习,生怕遗漏了细节。然后就是物理,化学,英语。语文,因为理科只考作文,有写批判稿的底子,我只用了一天的时间复习。政治更是没有时间复习,只看了一些复习资料的提纲。报考志愿表发到我的手里,我毫不犹豫的填上我的志愿:复旦大学数学系。对,我要上学,我要上大学!我要上复——旦——大——学!

12月初,盼望已久的高考终于来临了。这不再是梦,这是实实在在的考场。我家里的三个孩子,我,哥哥,还有妹妹,一起参加了高考。为了掌握考试时间,爸爸妈妈把他们的手表带在我们手上,妹妹拿了一只小闹钟。父母和几乎所有的家长一样,文革中经历了种种迫害和苦难,一家三个孩子同时参加高考,原来是想都不敢想的事。现在,他们把未来的希望寄托给我们了。在考场,我还遇到许多相熟的插友,许多中学同学,邻居朋友。我们相互祝愿着,祝愿我吧,祝愿所有的人。

高考很快就过去了,然后就是等待。1978年新年一过,开始体检。体检就是考试第一关已过,进了录取线。意外的是,体检表里没有我的名字。难道我真的考砸了?不可能,绝对不可能。工厂里的人,周围的邻居开始议论纷纷。我爸爸担心是政审没过,因为他的问题,可能会耽误我。我不服,我要查。于是,我开始上访。从区招生办,到市招生办,接待干部问,也许你没有考好?我坚定地说,不可能,一定是你们搞错了。最后我找到市招生办的临时办公地点,某个招待所。主任接待了我,他听完我的申诉,又回屋询问了一遍,然后对我说,你去区里去,应该有你的名字,你去办手续吧。我马不停蹄的赶到区招生办,见到了办事人员,从表格里的头几名找到了我的名字。终于,我悬起来的一颗心算是落下了。我拿到了第一张未来入场卷:我的高考体检表。

接下来又是焦急地等待。本地重点大学的录取通知已经发下来了,每天都听说周围邻居谁家的孩子拿到了录取通知。我,却还没有消息。快了,快了吧?暗暗地我为自己安慰着。某天下午,插友过来通知我,区招生办来电话,让我们去取录取通知书了:我,被复旦大学录取了。刹那间,我一行热泪就要落了下来。真的吗?我被录取了,我被复旦大学录取了?我坚持着挨到下班。回家的一路上,我向所有我认识的人宣告着这个消息。我去了中学班主任家里,我去了路经的同学家里,传递着我的好消息。我走进自己家所在的大院里,所有的人见到我都在问,拿到了吗,是哪所大学?不用说,更高兴的是我的父母。他们这么多年一直承受着政治的迫害,被压抑着。这样的大好消息,无异于一次心灵的解放。终于,我的梦想实现了,他们的愿望也实现了!

去复旦出发前,准备行李的时候,我放进了工厂的工作服,我的中学和下乡的几个笔记本。我不敢忘记这些年的经历,尽管看上去有些荒唐,有些幼稚,但是磕磕绊绊中,我始终没有放弃自己的梦想,我庆幸,赶上了这个转折的时代,踏上这俩末班车。

合上笔记本,我从寝室出来,看到灯火通明的教室里,坐满了如饥似渴,孜孜不倦的同学们。抚今追昔,我没有时间感叹人生,因为一个期待已久,充满激情的时代已经开始,全新的生活在等待着我和同学们。努力吧,明天将更美好!

——后记:大学毕业后,我考入北京大学的出国研究生,在德国获得工学硕士,工学博士和经济管理硕士,先后在德国科研机构作为高级研究员,以及世界500强企业工作。现在为咨询公司负责人,从事风险投资事业。

恢复高考四十年复旦校友征稿

尊敬的复旦77/78级校友:

今年是恢复高考四十周年。9月28日我们将在美丽的复旦园欢迎您重归母校。为了更好地回顾历史,我们现在诚邀您参与我们的“恢复高考四十周年”征文活动。您可以从以下题目中选择,也可以自拟主题,所有来稿我们会发布在复旦大学校友网“校友来稿”栏目。

投稿邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn

1,您可以从如下主题中选择您感兴趣的(可多选)或者自拟主题:

1977年的复旦物理系/数学系/化学系/英语系/中文系/生物系/医学院/计算机/经济系/外文系/微电子/药学院/新闻系/哲学系/管理系/核科学系…..都在学些啥?

为什么复旦人喜欢去黄山浪?

高考改变命运

在复旦最难忘的几件事

复旦对我的一生影响

这四十年,我都干了些啥

中国腾飞的见证者

我在国外这些年

我不能忘记的老师/同学

我在篮球队/排球队的那些日子

…….

2,您也可以把自己原来创作过的/老师同学创作的和复旦有关的回忆文章(诗歌)发送给我们。

3,所有投稿者将获赠复旦精美校园礼包一份。

恢复高考四十年校友来稿汇总:

http://www.fudan.org.cn/site/fddxxyw/xyh/item/?id=188