七七年参加高考的一段经历

77级外文 施伟强

郑公阁23号是鄱阳镇上一栋两层的建筑,现在虽已破败不堪(见图一,二,三),当年却是我走向恢复高考的起点。

我七零年四月来到鄱阳湖边一个小村庄插队,一晃七年有余,听到了恢复高考的消息,欣喜地报了名,填了志愿。记得当时非常向往北京,第一志愿是北京外国语学院英语系,第二志愿是复旦大学哲学系,后面还填了好多志愿。

过了很多天,当别人相互转告获得批准的时候,公社主管文教的专员王志文骑着自行车来告诉我报考申请没有被批准,他吞吞吐吐不说明原因,只是好心地劝我最好自己到县里去问问。这对我无疑是晴天霹雳,彻底懵了,我能去问谁?真是两眼一抹黑,觉得完了。但是周围的同事都很了解我,关心我,劝我无论如何也要去争取一下。于是第二天买了张车票(一天只有一趟车)去了县城。

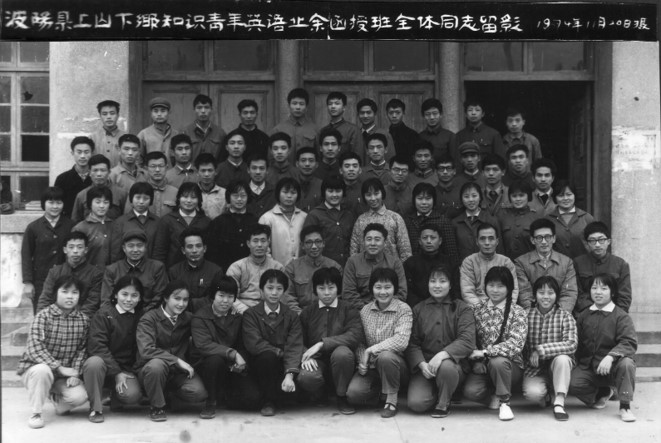

我首先想到的是鄱阳师训班。七二年我曾经参加过上海为知青举办的英语和哲学两门函授班,英语有口语发音的需要,上海外语学院专门派老师姚天宠和华均来给我们作了一个学期的口授(见图四),地点就在鄱阳师训班,学员由上海和当地知青各占一半,还有几个县文教领域干部的子女搭顺风车。心想到那儿兴许能了解报考不被批准的原因,找到出路。

这一步还真走对了。师训班的朋友们向我透露了原因,县里主管文教的委员有个孩子想考北外,按照以前的经验鄱阳只有一个北外的名额,所以他要尽可能排除其他报考北外的人员。不批准我参加高考有一个冠冕堂皇的理由,因为我的简历填写的学历是初中,初中生没有资格参加高考。我当时感到很冤,简历从来都这么填写,其实我们这一批人小学是扎扎实实学了,填写中学我都感到惭愧,因为中学根本没有好好学过。但这就不让考了。气愤,无奈,那其他和我一样经历的怎么就允许参加高考呢?师训班也没人能帮这个忙,报考申请已经结束了,命运不济啊。简历是个硬伤,真是阴沟里面翻了船。

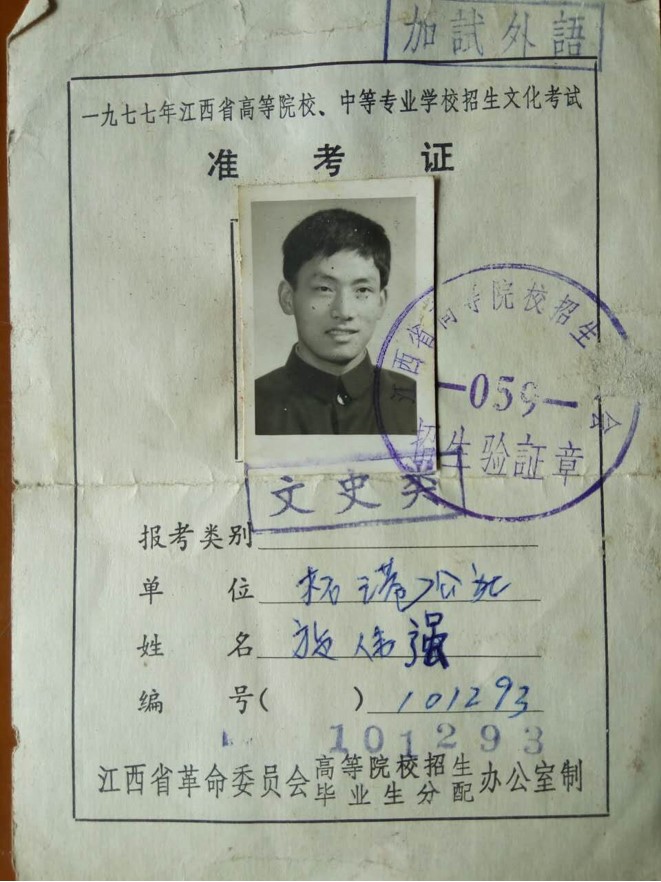

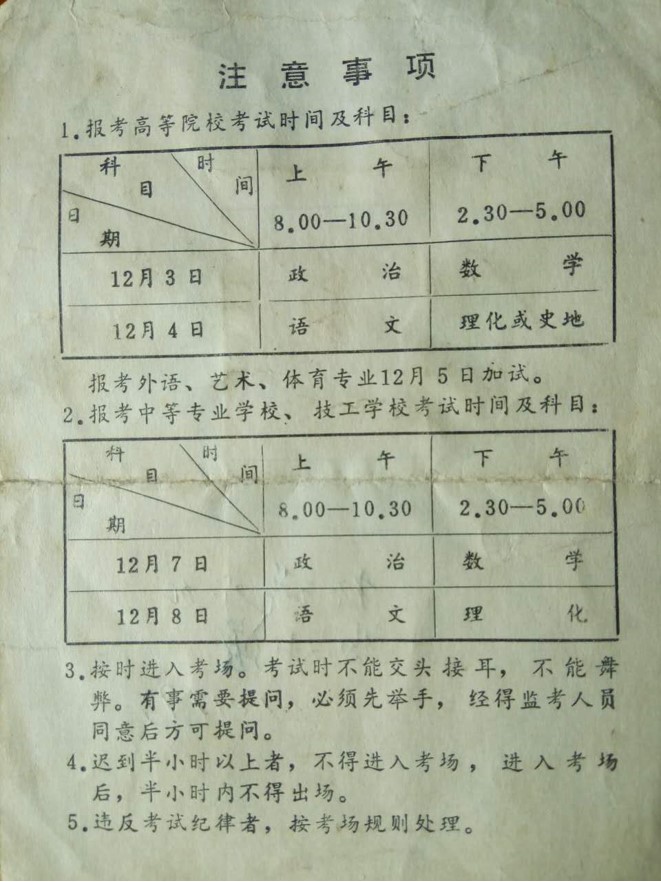

有人建议我去找顾海龙(见图五)想想办法。顾海龙也是函授班学员,其父原在福建军区某部队医院当领导,后作为军宣队派驻鄱阳县,县里面领导都熟悉。他们家就住在郑公阁23号,我当晚便去找顾海龙,顾得悉情况后请求他父亲务必出面帮这个忙。顾老先生不动声色地安慰我,不要着急,原先的报考申请不被批准,要改也改不了,明天我带你去组织部,让他们通融一下就在县里报名参加高考。所以姜还是老的辣。第二天顾老先生带我去了县委组织部,一个姓张的副部长详细询问了我所在柘港公社的情况,然后哈哈笑着说,你就是那个上海知青老师,我儿子在你班上(当时我已在柘港中学担任高一高二英语老师),不错不错,他们都很喜欢你。我是用当地话同他对话,他一开始以为我是柘港本地人。看来能说流利的当地话是得分。为了避免再节外生枝,我的第一志愿改为复旦大学外文系,第二志愿填了北京大学哲学系。

至此我的高考之路得以重新启动,终于拿到了准考证(见图六,七)。顾老先生留我住宿郑公阁23号,和顾海龙一起温习备战,一起踏过老镇的青石板小路,进入鄱阳一中参加了高考。皇天不负有心人,顾海龙上了上海交大,我进了复旦。

日月如梭,转眼四十年过去了,一直惦记着郑公阁23号,它可以说是我人生的一个转折点。2010年11月在上海办完世博会,我回到插队故地,在鄱阳寻找过郑公阁,没找到。鄱阳变化太大,以为已被拆除。去年10月再次回去,不死心,在几个同学的陪同下终于找到了这栋老宅,虽然老气横秋,却感到无比亲切。还了解了它的来历,附上。

郑公阁是一位英国牧师出资建造,后为基督徒曾国安购得,其子曾宪猷即照片中老者,八十八岁,医生,曾在我插队村庄附近建立血吸虫防治站,当地农民受益匪浅。

纪念恢复高考40周年暨复旦大学77、78级校友返校活动正在火热报名!

复旦大学校友会携手上海医科大学校友会将于2017年9月28-29日举行纪念恢复高考40周年暨77、78级校友返校活动。金秋九月,同窗再聚!欢迎您的参加!

活动议程

9月28日8:00-11:30 校友报到

11:30-13:00 食堂午餐

14:00-16:00 返校大会

16:20-16:40 大合影

17:00-18:00 食堂晚餐

18:30-20:30 主题晚会

9月29日

各院系校友返校活动

报名方式请见如下链接

http://www.fudan.org.cn/site/fddxxyw/xyh/cnt/?id=3988