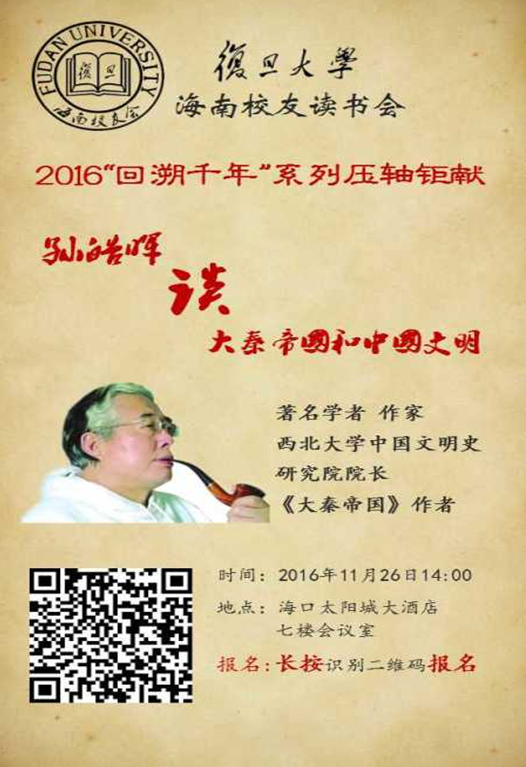

2016年11月26日,海口,北纬20度,摄氏15度。北方的强冷空气挟着连绵的阴雨,让热情似火的椰城也略感寒意。但阴雨和寒流丝毫没有能够阻挡大家的热情,相反,众多书友纷纷从各地赶来,汇聚在太阳城大酒店7楼会议室。在这里,既有复旦的资深校友,也有兄弟院校校友会的朋友;既有从海南各市县聚集上来的书友,也有从南京、成都等地专程飞过来的《大秦帝国》铁杆书迷;既有耆耆老者,也有刚开蒙的孩童。在这里,盛友如云,高朋满座,一场盛大的思想盛筵正在举行。这就是复旦大学海南校友读书会11月份活动——溯本求源观大秦,著名学者、作家、西北大学中国文明史研究院院长、《大秦帝国》作者孙皓晖老师谈“大秦帝国和中国文明”讲座。

讲座于下午三点正式开始,但是有些慕名已久的书友甚至一点钟就已到达。两点一刻,大屏幕开始播放电视剧《大秦帝国》第一部的精彩片断,现场立即安静下来,大家都被电视剧磅礴的气势和精彩的表演所深深吸引。

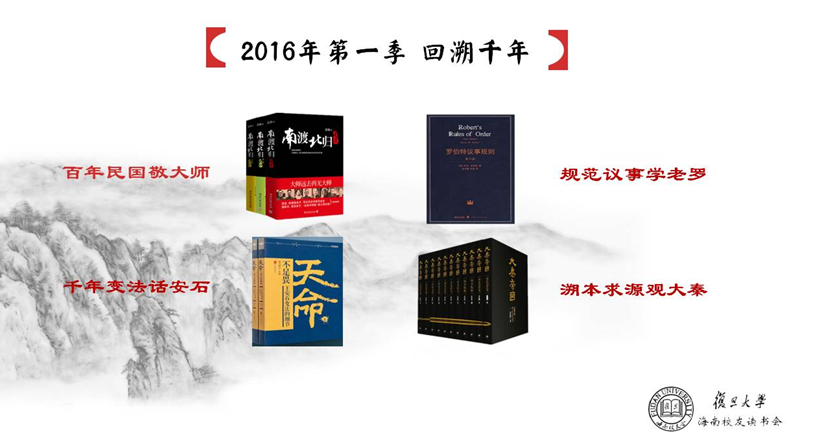

两点三刻,大屏幕切换到了复旦海南校友读书会2016年活动回顾视频,既对今年的读书会活动进行了总结,又对今后两年的活动进行了展望。

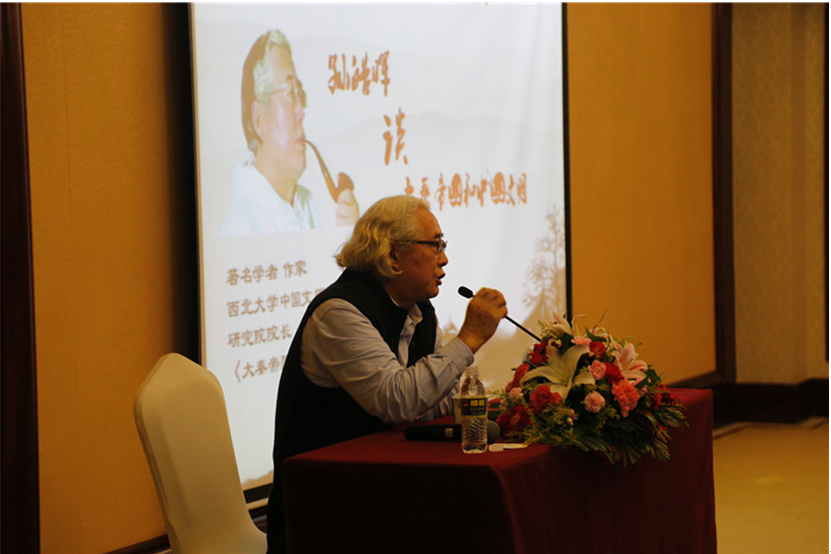

三点整,讲座正式开始。此时,容纳120人的会场,已经足足坐满了150人,其中复旦校友约占三分之一。

讲座由郭瑞俊校友主持。

省文联副主席扈大荣等校友在前排就座。

孙皓晖老师首先从当前中国经济社会发展所面临的现实问题出发,谈到文明的重要性。孙老师认为,对外“一带一路”倡议在实施过程面临诸多阻力,对内农村问题错综复杂难以治理,都可以从文明的维度找到根本原因。前者应该从文明融会的角度入手,民间贸易先行。后者则应为农民提供稳定的生存状态为目标,而不能仅仅停留在就业和致富的层面。中国历来缺少文明范畴和文明思维,导致了国家决策往往没有更长远的考虑,也没有更高明的政策。

接下来,孙老师对国内外否定中国原生文明的几种主要思潮进行了批判。孙老师认为,“中国”是一个文明概念,历史悠久;而“中华”是一个族群概念,实际形成是比较晚近的事。从鸦片战争开始,由于救亡图存的迫切需要,国人从来没有间断对历史和文化的反思,但都没有从文明的深度进行思考。八十年代改革开放以来,以电影《河殇》为代表的黄色文明落后论、以柏杨为代表的文明(文化)酱缸论、全盘西化论作为三种主要的否定中国原生文明的思潮,存在着简单化、革命化和政治化三大缺陷。

以马列主义为例,马克思的社会发展五阶段论,与中国历史事实不符。中国历史上只存在少量的奴隶制,却没有普遍意义上的奴隶社会。而封建社会,更是张冠李戴的结果,不仅秦以后不是封建,甚至连夏商周也不能算是西方严格意义上的封建社会。实际上,自秦开始中国就一直是中央集权社会。理论上的混乱,是造成理论与现实脱节的重要原因,其结果是中国历史“事事有记载、事事说不清”的奇特现象。

造成这种混乱的原因,孙老师认为主要有两个,一是近代以降西方学说引入之后的重新解释,二是长久以来儒家独占修史权对历史的歪曲。

中国历来不研究文明而只研究文化。《中国大百科全书》、《辞海》等辞书上都没有“文明”词条,或者直接将其等同于“文化”。

不仅我们自己的理论是混乱的,西方人对我们的认识更存在问题。孙老师比较了西方对于各文明研究的学术史,认为西方不了解中国文明,正是这样才导致了西方对中国的政策走向预测总是存在“测不准”现象。

中国自秦以后的古代社会,实际上商品经济是非常发达的。秦制建立了土地所有权和使用权的分离,而使用权一直是可以流转的。国内外的理论家认为中国古代没有商品经济,错在天然地把农耕时代和商品经济割裂开来。

孙老师认为,中国文明的核心内涵是爱好和平和强势生存。不能理解这个核心,就无法真正理解中国社会的起源、走向和强大的生命力。

最后,孙老师总结中国文明的核心问题有二:一是说明秦文明对中国文明的价值,这是文明的基本点。二是正确认识独尊儒家的问题。不反儒但反独尊,因为独尊是违反民主原则的。中国文明的根基是多元化的。儒家思想的本源也是非常强调独立和多元的。

美国学者亨廷顿认为:“人类的历史是文明的历史。不可能用其他任何思路来思考人类的发展。”孙老师提出,对中国文明的认知、重新发现和认识“中国文明”,是当代中国人最为重要的历史使命。这对于所有与会的书友,都是一个莫大的鼓舞和鞭策。

一个半小时的演讲结束后,按照读书会的惯例,讲座进入第二个环节:提问。首先发问的是章一鸣校友。他提出的问题是:“有一种观点认为中国历史上历次改革,真正成功的只有两次,即商鞅变法和邓小平改革。请问商鞅变法成功的最核心因素是什么?对我们现在的全面深化改革有什么借鉴意义?”

孙老师认为,从两千多年的历史来看,商鞅变法无疑是成功了,但评价邓小平改革是否成功为时尚早。改革正在深化,进入法治社会之后,能否把法治充分凝固为社会制度,还正在进行中,还不到评价的时候。

商鞅变法恰逢青铜时代向铁器时代的大转折时期,它的成功之处,就在于全面性、历史性、革命性的改革,而不同于之前的管仲等人的改良。商鞅彻底改变了当时的土地制度,触动了太多的利益。而当今的改革,还需要经受更多的考验。

第二个提问的陈瑜校友,一次性提出了三个精彩的问题:(1)《大秦帝国》真实与虚构部分的比例是多少,是“三七开”还是“七三开”;(2)英国作家詹姆斯在《小说的艺术》里曾写过“广义而言,小说是个人对生命直接的印象,一开始,小说价值的形成是伟大还是渺小,关键在于印象的强度”。大秦距今已有两千多年历史,可参考借鉴的史料和书籍不多,是通过何种方式对大秦历史形成如此强大的印象?(3)在创作《大秦帝国》哪个人物时揉入了最多的自己性格特点?

孙老师和现场的书友对这三个问题都很感兴趣。孙老师从最后一个问题开始回答,他表示,自己没有考虑过这个问题。但是,自己正是从业务方面着手,以专业精神去了解和考察历史,才能够真正理解和领会历史人物的精神状态,使人物鲜活起来。文学创作,离开了专业精神是没有根基的,唯有建立在专业精神之上的文学作品才有持久的生命力。孙老师坦承,自己同时也是一个军事发烧友,对于军事史有着深入、透彻的研究。而且就《大秦帝国》的创作来说,自己对于里面的各种专业都倾注了大量心血。无论是军事战争、政治变革,还是经济状况、农业技术,以及诸子百家思想,自己对大秦的研究目前都是当之无愧的第一人。

孙老师说,大秦处在一个大变革、大竞争的时代,是一个用力过猛的时代。虽然基于文学创作的需要,书中的很多人物描写是想象的,甚至很多配角本身也是虚拟的,但基本史实、基本战争都是真实的,而其背后的历史精神是完全真实的。这与“三七开”的传统小说评判标准是不同的。

主持人郭瑞俊校友最后补充说,就自己对孙老师和《大秦帝国》的了解来说,应该是商鞅和白起两位人物能最能代表孙老师的精神。

特意从南京“打飞的”赶过来的老陕人李建平书友,提出了他对中国发展现实的一些疑问:当代社会经济比较发达,但如何评价改革的成果?随着商业的泛滥,是否应该重新提倡“重农抑商”等价值观?在当今社会重提大秦精神是改革还是抱残守缺?

孙老师认为,如何应对商业社会的过度膨胀,不能简单地执行“重农抑商”政策。但商业道德的沉沦和破坏确实是一个严重的现实问题。商业道德的沉沦,是中国历朝历代重点控制的一个方面。现在的问题是国家对商业活动的规范不够,是执行的不够,根本上还是法治社会问题。

法治的本质在司法而不是立法。我国立法已经相对完备,但判断一个国家是否进和法治社会,标准不在于是否制定了法律。商鞅变法的伟大之处就在于商君知道立法的本质在刑法而不是立法。商鞅认为,国之乱,非法之乱。国皆有法而无使法运行之法。法律不是自动运行的,因此执行非常重要。我们的执法无力,造成对国家信用的巨大伤害。而法治最重要的就是国家信用。以秦为例,在秦末时章邯将二十万刑徒组成最强悍的军队,正是国家信用的最好体现。在战国那个时代,虽然也有一些残暴的成分,法治却是最经得起推敲的合理方式。

法治不能解决一切问题,但真正进入法治社会,法治可以解决大多数问题,包括商业道德问题。道德是人类社会最理想的阶段,却最不可操作。而法治是最低的阶段,却是最具有可操作性。中国是文化立国的国家,历史上经历过王道德治、礼治、人治,但真正可行的还是法治。大秦160年的法治时代,是历史上最辉煌的时代。

王松龄校友之子,年仅八岁的王正浩小朋友,在分享了他的读书心得之后,也提出了他的问题:“张仪的政策后来是否得到了传承?”孙老师对这位“复二代”有理论深度的提问感到非常欣慰。他认为张仪、苏秦代表着中国古代外交政策的高峰,这一门学问显然是被传承下来的。但是古人知行合一的精神却不再显现,现代中国外交人员的实际才干显然有待提高。

孙老师还对《大秦帝国》的艺术手法进行了一些解读。关于书中出现的一些跨越空间的对话,比如张仪苏秦与战国四公子的同台角力,其实是为了集中主题以充分揭示历史精神而进行的文学处理。

段曹林校友提出了两个问题。一是关于如何认识秦文明的问题。文明不是短时间内可以建立起来的,也不是一个朝代或一个国家能够建立起来的,秦文明在中国文明史中是一个什么样的地位?强势生存是不是其核心特质和对中国文明的最大的贡献?二是关于秦统一的问题。秦统一的实际时间非常短,但它对后世的影响是非常大的,比如文字,一直到现在都有深刻影响。那么秦统一对中国社会走向的影响是什么?

孙老师认为文明是逐步积累的这个观点是完全正确的。秦统一有着极其重要的意义。这个统一有两个方面的含义:统一疆域和统一文明。与罗马帝国只统一前者不同,秦还统一了文明,所以最后罗马帝国星散了,秦文明却延续了下来。

秦统一中国不能理解为仅有15年,秦文明是历经春秋战国六百年大黄金时代逐步融合而形成的。春秋三百多年,是思想萌芽的阶段。战国两百多年是大竞争时代,出现天下向一的政治哲学。中国能够不断的融合,上古的宗法制起了极端重要的作用。宗法制的核心是族权和君权的分离,确立君权至上的地位。这是中国文明早期能够不断壮大的主要原因,它能够持续不断地扩大疆域和人口。

秦统一文字,是以秦字为基础的。秦博士对华夏的文字进行了充分研究,最后确认秦的文字最合理。其最大特点是难写好认。但从历史上看,这种制度是经得起考验的。秦制采用法治,却并不是独尊法家,比如它也保留了博士工。汉承秦制,真正的变化是汉武帝时期才发生的,之后才独尊儒家。

最后一个问题是主持人从现场书友提交的问题当中选择的:我们的复兴梦是一个综合的复兴,很多人认为应该以秦汉唐为主,但元明清也有国力昌盛之时,我们的复兴标准和相对应的标志是什么样的?文明与法治的复兴又是该以怎样的方式进行?

孙老师认为这是一个非常实际的问题,中国复兴的历史模式不能完全以某个历史时期为标准,而应该参照其历史精神。从标准上来说,应该以文明创制为目标,其实不需要提时代,主要精神就是文明和法治。我们应力图创建工业时代中国独有的文明存在方式和法治社会,复兴我们强大的文明。

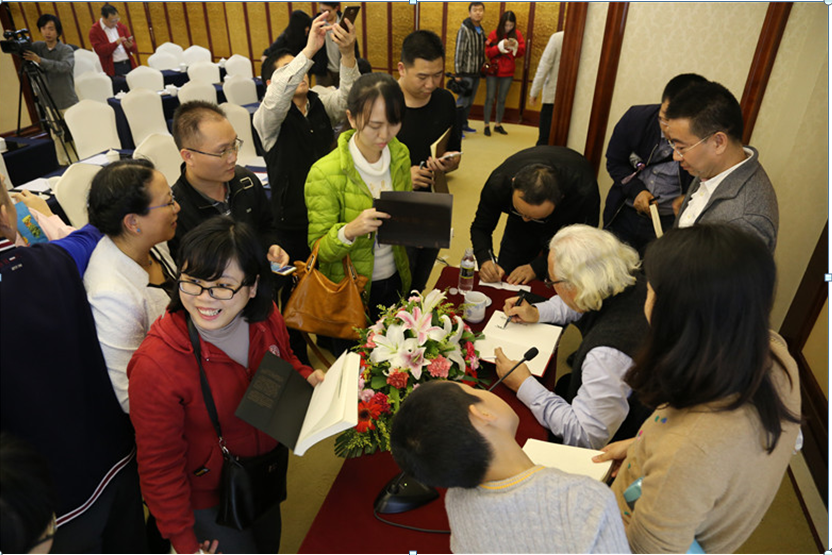

不知不觉,提问互动环节也花去了一个半小时,大家还是意犹未尽。在这三个小时里,孙老师不带一张纸片,侃侃而谈,以深厚的学术功底和卓越的口才,既为大家分享了对于中国文明正源和未来的最新思考,又为提问的书友解了惑,使大家收获了一场满满的思想盛筵。年近七旬的孙老师,在连续做完三个小时的讲座之后,又不辞劳苦,认真地为书迷们签名题字,接下来还分别接受了海南电视台和海南日报社记者的采访。

夜幕降临,本次活动也圆满落下帷幕。参加的书友们纷纷表示,参加本次活动收获很大,不虚此行;复旦校友坚持阅读、锲而不舍的精神值得学习,活动的精心、周到组织值得称赞,无私分享的开放胸怀更令人感动。

鸣谢:

1、校友、大阳城大酒店王格平总经理作为读书会的主要组织者之一,为本次活动安排了理想的会场和周到的服务。

会场的侧边,为参加活动的书友准备了美味可口的点心。这使得所有参加活动的书友有幸美味与思想双丰收。

王格平总经理专程为书迷们去孙皓晖教授家签名

2、本次活动得到了“红城湖视界”公众号编辑团队的大力支持,本篇许多照片素材均采自该团队拍摄编辑的成果。下面让我们一睹该团队的英姿:

3、复旦校友、素有“国民小律师”雅称的符棋锋校友及其美丽的女友,亲手为大家免费提供了180份美味的章鱼小丸子。

4、本次活动也得到了相关媒体的大力支持。海南电视台、海南日报社均选派记者到场进行报道。感谢这些友人的倾情相助。

供稿:海南校友会 方筱