每周日上午,是复旦云之声合唱团的周会时间,身处世界各地的团友们在云上相会。

这一合唱团成立于2020年5月,当时因新冠疫情爆发,校友间的线下往来和活动受到影响,一群身处世界各地喜爱歌唱的复旦校友组成了一支网络“云合唱”的团队,相互鼓励、支持。五年间,已有团员60余人,分布在亚洲、北美洲、欧洲、澳洲,年龄从“50后”到“90后”不等,许多线下未曾谋面的校友在“云合唱”中成为了好友。

▲合唱团成员们网上相见

2025年4月的第一次周会上,我们播放了《云知道》混声合唱的试唱,这是复旦云之声第一首完全自己原创的作品,8个声部。当那此起彼伏、时而沉静时而激扬的歌声在最后“云知道”的旋律中飞向天空,我感受着那种心事浩茫连广宇的情绪,很是感动。

歌词,满含复旦情结

起意要写歌词,是三四年前的事了。我最开始的构思就是希望体现复旦情结。“云之声”的团员们大部分是恢复高考时进校的1977、1978级复旦学生,遭逢过特殊时期,但心底仍有梦。我想,歌词的精神气象要较为成熟、优雅舒缓、广阔包容,有人生积淀、多元文化、自由从容的情怀。文本形式借鉴五四新文化传统的诗歌、散文,类似刘半农的《教我如何不想她》,微风、月光、枯树、野火……有轻柔的,也有爆裂的,是有画面感的景色,寓意丰厚,用词朴素。关键词是“云”,以此来构建一种表达方式,当时脑海里曾飘过迪士尼动画片插曲,如《Colors of the Wind》。

歌词的第一段,表现1980年代改革开放初期的欢乐昂扬,有比较明确的当年意象。那一句“海星星在心湖眉间闪亮”,“海星星”是当年复旦诗社的名称,留下诗歌蓬勃丰裕的痕迹,读音明亮,可有多种解读。大学生群体从校园甬道走来,充满希望的风吹啊吹,“多少欢乐心曲,云知道”。第二段,原是想表达突兀的转折,当时疫情封控的环境里大家心情都差,后改为“我们想牵起手来远望”,有疫情中挣脱困境、为我们的人生注入新的希冀的盼望。“粉红,洁白,火红,蔚蓝”,梦仍是多彩的,“云知道”。第三段,表达夕阳人生,“海角天涯,春秋俯仰”,体现大胸怀大格局。“低吟”,是吟诵,歌吟;“呼喊”,是有激烈的情感,有不变的爱和坚持;“细语”,可以是喃喃细语,娓娓道来,我们相互懂得。“我们歌唱,旦复旦兮,烂漫卿云,我已飞过”,有轻舟已过万重山的潇洒,也有人生如一过客的淡然。“云知道”,并非不知所云的无解,有对话和理解的隐喻、指代,所以内在情感张力是结实的。

▲反复修改的歌词

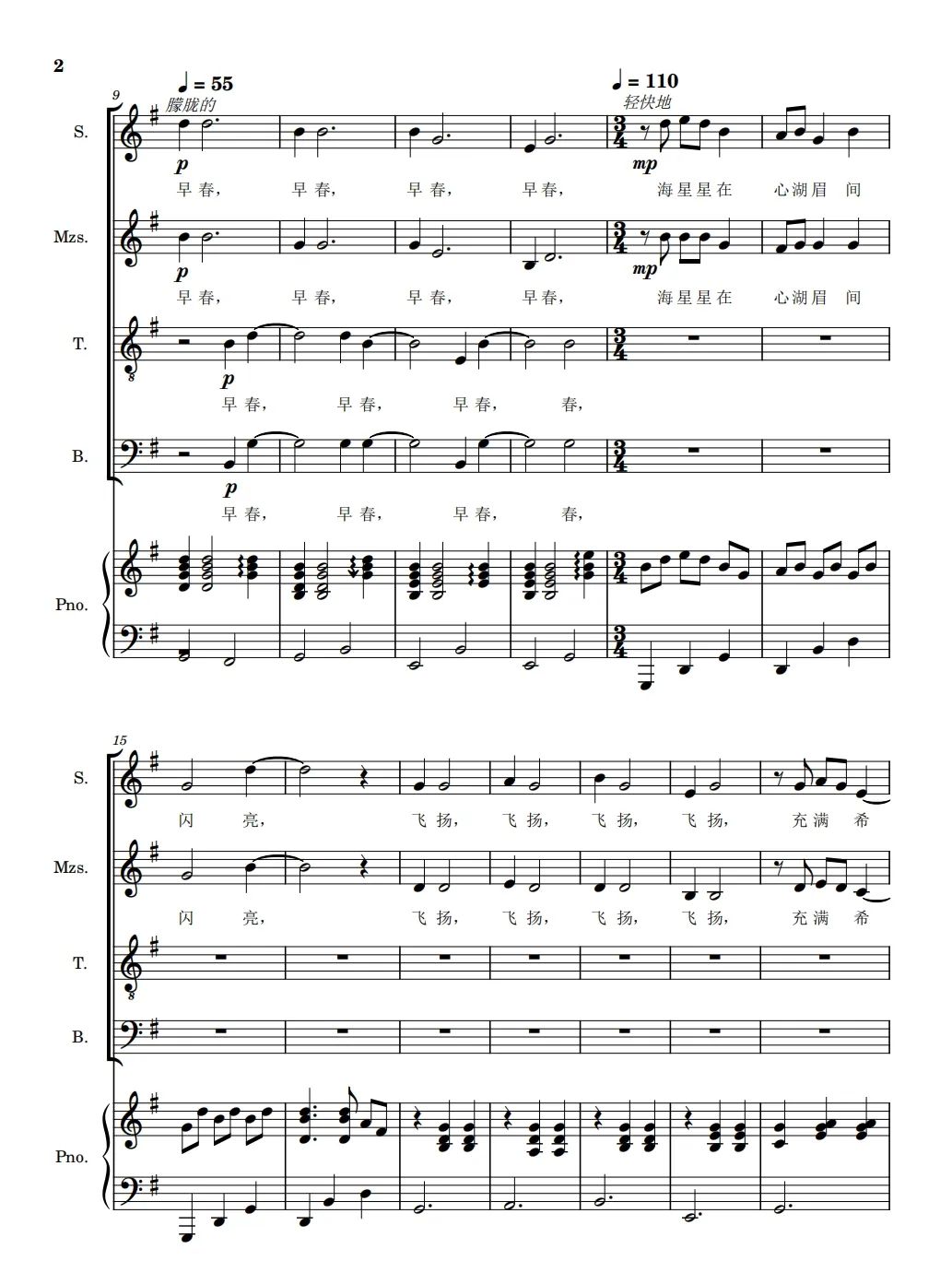

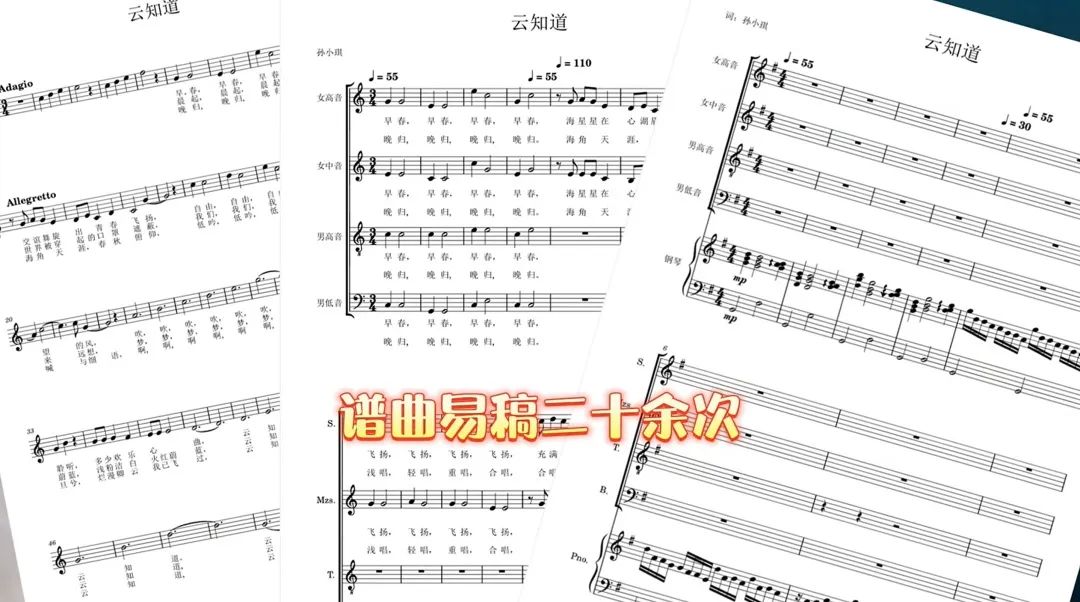

谱曲,打磨两年多

云之声团友、1979级计算机科学系校友熊晓虹擅长作曲,之前我们合作过《月圆圆》,由女高声部长、1981级新闻学系校友励漪演唱,作品推出我们都很喜欢。

这次,晓虹看到歌词,说眼前一亮,特别喜欢。她从开始写旋律、写钢琴独奏(为合唱配和弦做准备)、写混声四声部的阿卡贝拉(无伴奏合唱)、写混声四声部带钢琴伴奏的合唱的几个步骤,到最后形成有钢琴伴奏的合唱,历时两年多。晓虹写了不少音乐作品,写大合唱还是第一次,只能慢慢摸索。

我第一次见那一叠歌谱,是在中山医院拥挤嘈杂的病房,晓虹坐在病床上,把电脑搁在腿上,给我讲她的构思。三段旋律,从早春校园清晨的静谧开始,我们就是一朵朵从祖国各地飘到大学校园的云,带着点少年狂。“云知道”,“我知道”,连续几个“云知道”,用男女声对唱再齐唱的方式表达主题。遇到困顿,依然有梦,梦还是那般绚烂多彩。度过艰难后我们有了一种难得的从容,表达一种成熟人才有的底蕴和格局,最后一句“云知道”,用8个声部以宏阔的手法把结尾推向高潮……晓虹盯着电脑上的五线谱,全情投入地讲着。我不时看向她,我不懂作曲,只是觉得她讲的和我想的多么相像。那音乐,那想象,飞向天空,飞到很远很远的地方。在嘈杂的病房里,这个记忆就此定格。

之后,晓虹一稿又一稿地修改,改到12版后,云之声团长、1979 级物理二系校友周平拉了一个试唱小群,各声部长反复试唱,反复反馈意见,反复修改,努力让作品落地。周平几乎一个版本都不落地唱,并给予难点反馈。 1980级外国语言文学系校友吕欣不辞辛苦,弹了C调和G调两个版本的钢琴,并给出建议。1983级物理二系校友董文博一个人唱了4个男声部,励漪带病试唱,1977 级物理学系校友杨曙、 1979级医学工程系校友倪洪珍也是一遍遍试唱,支持原创……

▲反复打磨的曲谱

到晓虹改到第25版时,终于要排成大合唱了!我们都很期待,也相信在吕欣和董文博的共同指挥下,凭借声部长们和云之声团员们日益增长的功力,一定会成功。

▲词曲几经易稿终于完成

排演,倾注心力为“百廿”

吕欣为云之声作品钢琴伴奏,三年前曾以每天一行、每天6小时,用整整一个月的时间完成《嘎俄丽泰》的伴奏。她感谢云之声使她重拾荒疏几十年的琴艺。这次开排《云知道》,吕欣是钢琴伴奏,是女中声部的试唱,并且和董文博共同担任了指挥,倾注了极大的热情和时间精力。她说自己是个会逼自己的人。开始很难,对音调的变化掌握不好,因为是原创,没有可模仿的,就一次又一次地改、试唱、磨合。到最后在全团推出,已是第25版。吕欣说这是我们自己的歌,有感情。

董文博和吕欣共同担任了《云知道》的指挥,董文博也是之前试唱小组的成员,他说十分感动于过程中复旦人这种精益求精的态度。他的主要工作是各声部音轨的后期合成,这是一项需要专业能力并且十分耗时耗力的工作。他脑海中挥之不去的是一幅幅复旦人一生奋斗的画面:恢复高考后在校园的集聚,完成学业后星散世界各处工作或深造……故土情,校园情,若干年后,通过云之声合唱团这条纽带聚集到一起。

董文博以这个思路,借助立体声模式和混响比例的变化,反映各声部空间位置的变化,从而以声部的聚集和分散来表达人的聚散。第一段从“早春”到“飞扬”再到“充满希望的风”,通过各声部依次的聚集,赞美青春飞扬的年代;第二段从“想牵起手来”到“远望”,充满梦幻色彩,结束时的“云知道”借助声部的分散,表达战胜困难后的云开雾散;第三段从“晚归”到“天涯海角春秋俯仰”,再到“低吟”,各声部再次由远及近,并在“旦复旦兮,我已飞过”之后从容唱出“云知道”。

励漪负责最后的视频制作,汇聚大家提供的自己各个时期的照片,和吕欣一起用AI让图动起来,让图片里的人笑起来,在美好的复旦校园中,在辽阔蔚蓝的天空中,在燃烧般的晚霞里。全部制作和修改视频,是她在带孙儿的忙碌中完成的。

▲团员们笑容灿烂

在整个排练过程中,云之声参演团员们一遍遍练唱、交作业,付出极大的热情和努力。正逢母校建校120周年华诞,复旦大学跨世纪的沧桑和辉煌,使我们热泪盈眶。在上海的团员有多位参加了建校百廿的纪念活动。有团员说,过程中越来越理解歌词,理解作曲,理解钢琴伴奏,越唱越有味道,寄托着自己的感悟和思恋,这也是我们对母校120周年华诞的献礼。现在,满载着浓浓复旦情的混声合唱《云知道》与你见面了,愿你能感受和分享这音乐带来的一切。

(作者 孙小琪 为1975 级中国语言文学系校友)