1978年、1980年、1989年、2002年……他们的入学年份跨度颇大。

北京、上海、香港……他们的工作地点天南地北。

王晓阳、史一兵、姚毓林、宋小军、周礼栋、陈齐彦,六名年龄、届别与工作领域不尽相同的复旦大学校友,各成事业,各展风华。而他们之间有一条看不见的纽带悄然相连:都曾就读复旦大学计算机学科专业,并在不同年代的求学青春里,遇见同一位“伯乐”恩师。

许多年后,这六名校友又因一个奇妙的灵感相聚,一拍即合,携手成就了一桩善举——捐赠一项基金用以科研助学,基金的名称就叫“伯乐”。

灵感之源

2025年4月18日,在复旦大学计算与智能创新学院高质量建设推进会上,一个小小的环节引人注目:校领导、学院领导与校友联合发起人代表一起走上主席台,共同按下水晶球按钮,宣告复旦大学计算机科学“伯乐基金”(下文简称“伯乐基金”)正式启动。

▲伯乐基金启动仪式(从左至右为为复旦大学计算与智能创新学院执行院长杨珉、陈齐彦公司代表、宋小军、复旦大学常务副校长许征、王晓阳、史一兵公司代表、复旦大学计算与智能创新学院党委书记王新)

这,是个怎样的基金?

在该基金的募资倡议书中,六名发起人这样描述基金的来由:“为了感恩母校,铭记师恩,激励更多优秀学子勇攀学术高峰,我们几位校友共同出资发起设立复旦大学计算机科学‘伯乐基金’……”它的宗旨是“通过支持学院遴选出的学生科研导师,帮助他们在指导学生的过程中发挥更大作用,推动科研创新,培养更多人才”。首期基金为120万元人民币,之后向校友和社会各界人士持续募资。

而基金名称中的“伯乐”可不是单单喻指科研导师。对六名发起人来说,这个词一语双关,寄托了深深的师生情结——因为他们在校时有一位共同的老师,名字就叫施伯乐,现已退休。

▲施伯乐在家乡南浔的“名人墙”前与自己的漫画像合影

那么,这位施老师是何许人,他又如何成为了基金冠名的灵感之源?

根据履历,我们可以这样描述施伯乐老师:生于上世纪30年代,1953年进入复旦大学数学系学习,1956年受学校委派到北京大学学习计算数学,1957年毕业后返回复旦,先在数学系任教,1975年转入刚成立的计算机科学系。是复旦计算机学科的“元老”之一,后成为教授、博士生导师、复旦大学首席教授,研究领域为数据库技术与应用。他担任过计算机科学系主任十余年,还被评为国家突出贡献中青年专家,科研成果众多……

▲从北京大学毕业时的施伯乐

不过,他之所以被学生们铭记几十年,还被冠名于基金,并非仅凭个人成就与头衔。在漫长的岁月里,他淡泊名利而钻研教学的风范、对学生无私关怀并努力托举的情谊,让一代代学生都难以忘怀。

所以,虽然基金发起人、他的这些弟子们工作繁忙且“坐标”遥远,但一谈到伯乐基金,他们都热忱地从百忙中抽出时间接受采访,讲述对老师的感念和对基金的设想。“伯乐”老师的形象在不同年代学生们的回忆中,逐渐拼合,逐渐清晰,逐渐明亮;已届耄耋之年的施老师本人也在访谈中回应着他的“千里马”们,袒露着从未被岁月淡化的师生情。

记忆拼图

“我们学院的年轻人越来越多了,很多人其实不知道学院有过施伯乐这样一位老师,这很可惜……”当天参与启动仪式的计算机科学系1978级本科、1982级硕士校友,计算与智能创新学院教授,计算机科学技术学院(与计算机科学系同为计算与智能创新学院的前身)前院长王晓阳,是伯乐基金最早的发起人。施伯乐正是他本科阶段的任课老师、研究生阶段的导师。

▲施伯乐(右二)与王晓阳(右一)等三位学生在数据库组30周年纪念活动上合影

“其实,施老师的名字并不是取自中国古代那位善于相马的伯乐,‘伯’字是‘伯仲叔季’的‘伯’,表示排行。”王晓阳笑着解释,“但我们不管,我们就认为他是个‘伯乐’!虽然我们没有自认为是千里马,但他是真的把我们当千里马培养。”

高中时的王晓阳是个既喜欢数学又爱动手搭电路、做航模的男孩,因此恢复高考后报考了与数学和电路硬件都有关联的计算机专业,施伯乐担任数据库课程的老师。本科时,施老师的亲厚让他有“家庭”般的感觉。“那时候我有学业上的问题就到施老师家里去找他请教,他家就在学校后面的宿舍里。”1982年,早早“认定了施老师”的王晓阳如愿考上了施伯乐的研究生。在那个书籍匮乏、交通不便的年代,他在钻研课业之余,还留下了与施老师一同刻蜡纸印“课本”、一同拎着油印的论文去参加学术会议的质朴记忆。“很多事情施老师都亲力亲为,几乎是和我们天天在一起干活的感觉。”

施伯乐对学业要求严格,“这对我们是好事”。但在生活上,他怀着一颗极其仁善的心,经常自掏腰包帮助困难学生。王晓阳回忆,施老师的办公室里有一个抽屉专门存放了现金,察觉有外地农村来的学生遇到生活困难,他就会从抽屉里取钱来资助他们。“我们有时候调侃他说,你的抽屉里有多少钱啊?”调侃之余,王晓阳他们对施老师越发敬重。

“他就一直在培养人,而不是热衷于给自己搞头衔、争名利。后来做了系主任也没有当官的样子,而是很关心下属和老师们,总是为大家去争取。他当年组里的老先生们都一直记得他,一直有联系,还会来给他做寿。”王晓阳觉得,施老师身上充分体现着老一辈计算机人不计名利、专注育人的可贵精神。

微软公司全球资深副总裁、微软亚洲研究院院长周礼栋也是伯乐基金联合发起人之一。虽然入学年份与王晓阳相差十多年,但他对施伯乐老师的感念理由如出一辙。

作为计算机科学与工程系1989级本科校友,2023年他在复旦大学秩年校友返校大会上发言时曾幽默地说:“我不知道我是不是千里马,至少我的导师是伯乐!”默契的双关引得大家会心而笑,也让施伯乐这个名字被全场景仰。

▲2024年9月24日,周礼栋(左)应邀给复旦大学本科生上大课,课前向特邀嘉宾施伯乐献花

原来,周礼栋从大四开始加入施伯乐的一个关于数据库的研究小组,后直升其研究生。他回忆,研究小组做的是逻辑推理专家系统与数据库结合的项目,“就是那个时代的AI”。在施老师的主持下,他与硕士生、博士生一起讨论,第一次感受到开放而热烈的研究氛围,也从此由学习迈向研究。“施老师是我研究工作的引路人。”周礼栋至今记得,施伯乐治学严谨,对学生不吝倾囊相授。“从他上课的过程、和我们的交互,我能感觉到他对我们有很多期待。他不是简单地把知识传授给我们,而是给我们讲怎样去思考、怎么样去做这种深度的研究等等。”

读研两年后,周礼栋获得出国深造的机会,打算去美国留学。当时他非常忐忑。“因为每个研究生都占了导师一个名额,要是没念完就走,导师会不高兴。”然而,施伯乐却大度地支持了他,甚至亲自推荐。“我非常感激他,他就是一位很为学生着想的老师。”

在所有发起人中,陈齐彦是年龄最小、入学最晚的一位。2002年,他入校就读软件工程专业的硕士,如今是上海道客网络科技有限公司创始人兼CEO,也是全球云原生计算基金会的全球大使。在校时,他在施伯乐老师牵头的课题组,主要进行安全数据库研究。“那时还没有‘国产化’、‘自主可控’之类热词,但已经意识到一些数据库、操作系统等基础软件存在安全隐患。”因此,课题组围绕安全数据库的前沿趋势进行研究,并同步做些工程性的工作。

“这就和我后来的工作有渊源。”渊源之一,是让他接触到数据库相关的整个产业,使得他在毕业后的工作中得心应手。“我硕士毕业先是去了一家做数据库很出名的美国企业——Oracle软件公司,在深圳做数据库产品研发。”三年后,他加入美国信息存储资讯科技公司(下文简称EMC) 上海分公司,说来也巧,办公地点就在复旦附近的创智天地园区。陈齐彦很高兴,对施老师说:“我准备回上海啦,就在学校边上,我会去学校看您!”在EMC,陈齐彦转向操作系统研发,而数据库本身就和许多企业系统软件相关度很高,凭借专业功底,他的工作成绩斐然,所带团队在公司的创新体系中排名全球第一。渊源之二,是为他打开了开源软件和开源技术的“大门”。在校时他们的研究对象包括了当时比较热门的数据库引擎PostgreSQL(一款开源的关系型数据库管理系统)。“它的代码是全开放的,当时还不叫‘开源软件’,而叫‘自由软件’,是很小众的领域。我们读大量开源软件代码,并用这种方式去创造软件工程。”这点燃了他对开源软件的强烈兴趣,奠定了日后创新的基础。

即便学生毕业了,施伯乐也不曾停止关心。

在陈齐彦离开EMC去创业时,施伯乐成了他的贴心支持者和适时“点拨”者。“我回学校,跟施老师说我要去创业了,他笑问‘去做什么大生意’,我说我想搞操作系统。”施伯乐一听,觉得没谱:“做操作系统怎么养得活公司呢?”听陈齐彦说已有投资方时,才表示“可以试一下”。随后,施伯乐又凭借对产业的了解和桃李满天下的优势,为陈齐彦“补短板”——给他介绍相关业内人士。“像我们搞系统软件,对技术扎得比较深,但对行业的接触是短板。因为系统软件不像应用软件那么好理解,我们的产品能不能在某个行业里用,是需要问行业专家的。施老师时不时会介绍一个他的学生之类,在这方面不断帮到我。”

创业十年,陈齐彦的公司发展势头迅猛,已跻身全球操作系统公司第一梯队,以操作系统技术为核心的 CNCF(云原生计算基金会)社区中,该公司开源贡献量全球前三、国内第一,并且还成为了全球操作系统产业核心开源项目 Kubernetes的指导委员会成员,是亚太唯一一家进入此指导委员会的公司。“我们开玩笑说,我们是第一家坐在‘主桌’的中国公司,在那些几千亿市值的美国公司里面显得很不和谐……”然而,在有些激动人心的时刻,施伯乐却会泼出一瓢冷水,比如教导他“融到资了也要注意控制成本”等等。陈齐彦对他的话很走心:“他见过的可多了,意见很宝贵!”

对施老师的尽心帮扶,其他几位弟子也深有体会。

计算机科学系1978级本科、1985级研究生班校友史一兵是万达信息股份有限公司创始人,曾长期担任董事长兼总裁,后成为上海森耀炘医科技有限公司首席顾问,辉煌事业的起点在母校,而许多助力来自施伯乐。“施老师说,我们就像他的小孩一样。”

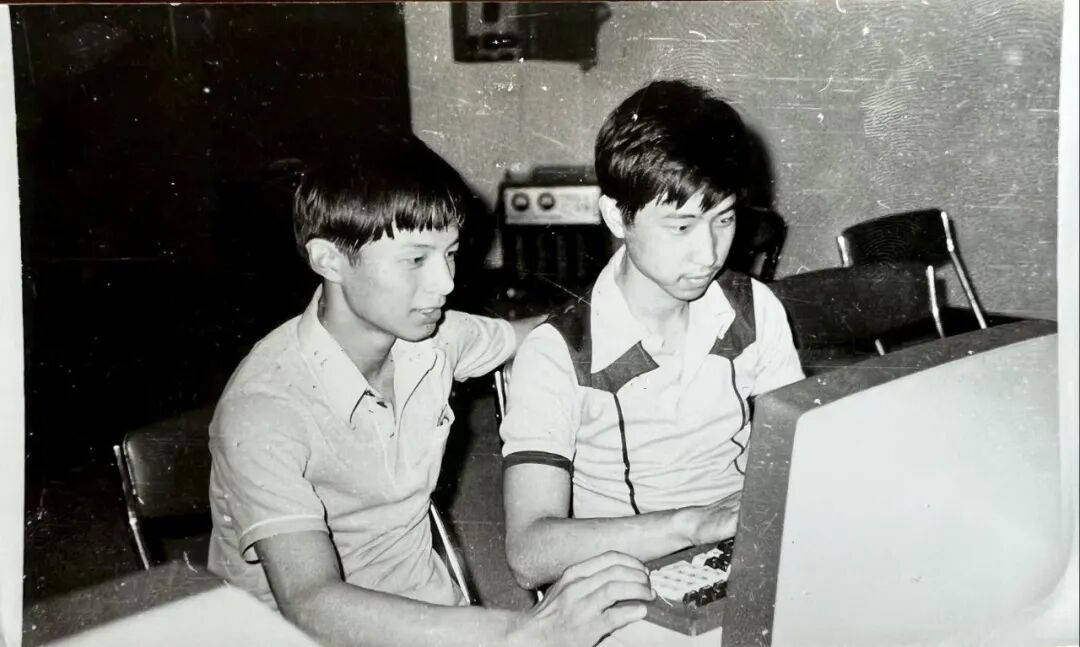

▲在复旦念书时的史一兵(左)和王晓阳

史一兵回忆,自己毕业后有两段经历得到了施老师的帮助。“第一段,是我毕业以后回复旦念学校和国家科委(具体由上海市科委承办)合办的研究生班。我是在施老师的直接关心下,才有机会回来学习并顺利完成学业的。”这个班的理念和教学安排都很创新,有国外教授用英语授课,让史一兵收获满满的“营养”。第二段则是1995年后,在科技体制改革大潮中,史一兵从上海计算机软件研究所副所长成为万达信息股份有限公司创始人,施伯乐应邀担任公司的战略顾问和独立董事,每年多次前来为公司出谋划策和把关,一干就是20年,把学生的公司也当作“孩子”一样呵护备至,付出许多心血。

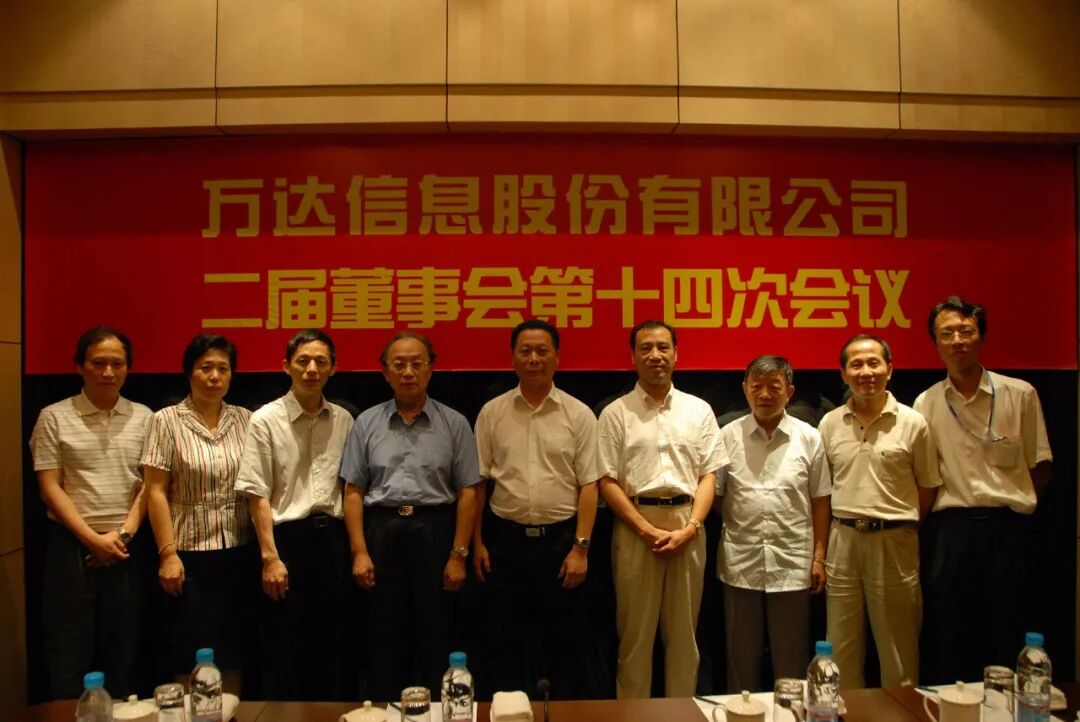

▲2006年9月27日,施伯乐(左一)参加万达信息的专家会

▲2007年7月3日,施伯乐(右三)参加万达信息的董事会,左三为史一兵

“施老师不单单把我们教出来,还扶上马、送一程,伯乐精神名副其实,恰如其分。”语调一直不疾不徐的史一兵,最后说了一句非常动情的话语:“不管我们的院系名称如何改变,我们对它的这份感情不变,我们的心还是连在一起……”

宋小军也是施伯乐较早期的学生,他是1980级计算机科学系本科校友,晟集昌(上海)科技有限公司董事长。在中国科学院完成硕士、博士学业后,他与复旦同学及上海交通大学校友一同创办软件公司,主营软件外包业务。“2003年时发展规模非常大,有2000多号人,这时就有迫切的人才需求。”为了解决问题,宋小军尝试联系了施伯乐老师,获得了极为热心的回应,公司通过与系里进行产学研合作获得了双赢。之后,宋小军又在嘉兴以及施伯乐的故乡湖州开设子公司。“施老师多次到现场,在软件工程、软件处理的数据安全方面都给予具体指导,还参加了几个项目的开工仪式,给我们很大的鼓舞。”除了技术指导,施伯乐还不断在人才培养、资源对接上提供支持,“全方位的帮助”让宋小军感动不已。

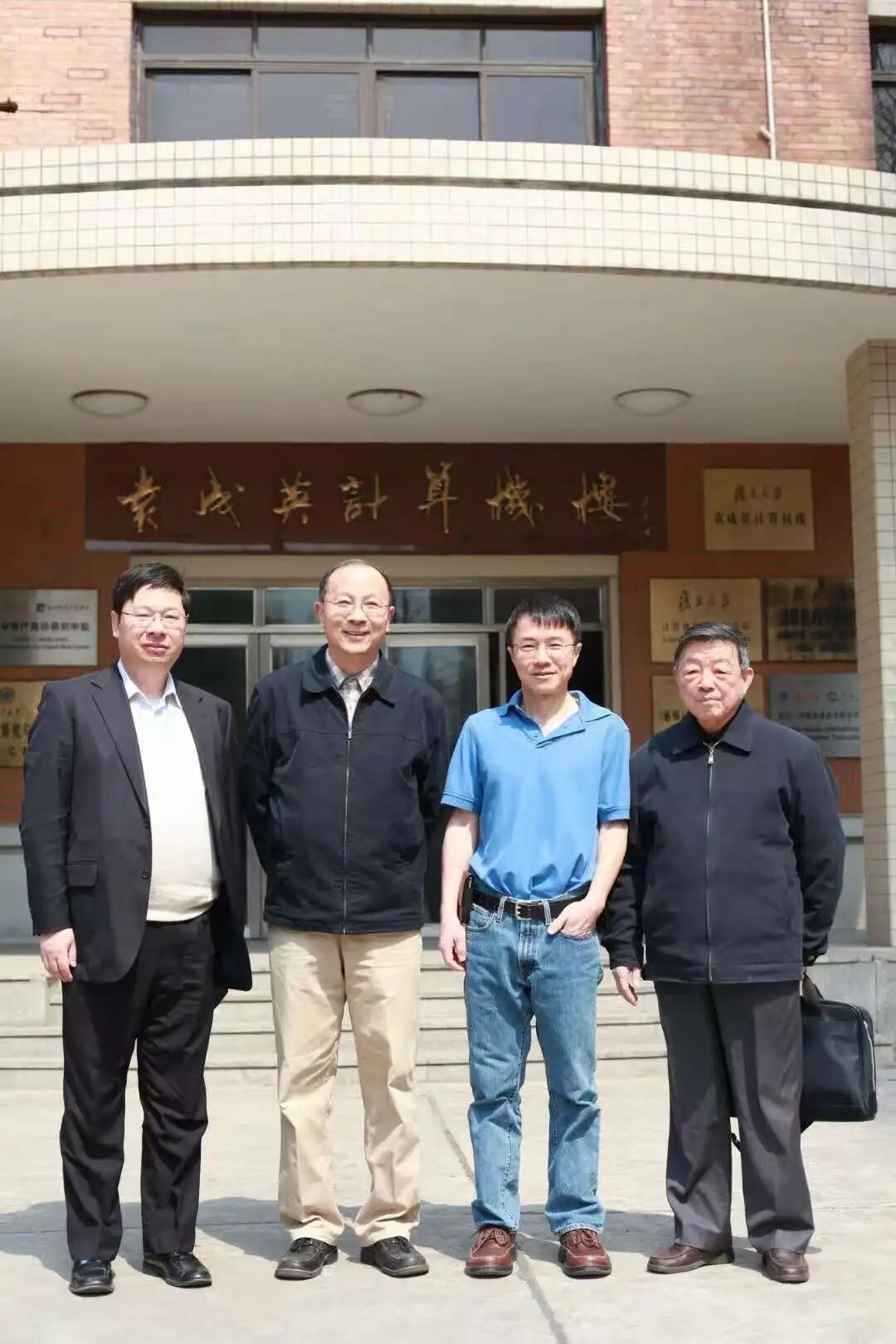

▲2011年,施伯乐(右一)、宋小军(左一)在原袁成英计算机楼(现袁成英楼)前留影

事实上,学生们念叨的施老师也一直牵挂着他们。今年暑假期间,耳聪目明的施伯乐老师通过视频接受采访,对他的“千里马”们如数家珍:“周礼栋读书读得很好的,是全年级第一名!王晓阳是南加州大学博士毕业的。史一兵的公司有几千人……”聊起年轻的陈齐彦,他说:“他喜欢踢足球的,所以在自己微信名字里加了个‘Roby’,Roby就是一个踢足球的人。”语气宛如聊起一个心爱的晚辈。

冠名逸事

伯乐基金虽以施伯乐的名字命名,但一开始,施伯乐本人其实并不了解他的弟子们在捣鼓些什么。

2024年5月,王晓阳等一批学生为施伯乐庆祝寿辰。“老一辈有‘做九不做十’的传统,所以我们就商议着去年给他办‘虚90岁’大寿。”可施伯乐不喜欢搞仪式,先是表示“不要做”,后来拗不过就千叮万嘱“别弄大”。于是,弟子们就把生日会办成一个迷你的学术论坛,请来最亲近的学生和原先同一教研组的老师,大家讲讲计算机学科最新发展,老人家果然非常开心。

▲学生们把生日会办成了迷你学术论坛,施伯乐(左三)在论坛上讲话

“开完生日会我们就想,生日过了就过了吗?好像不太对。施老师对我们特别好,把我们都当自己的孩子了,我们要给施老师留点什么。”在王晓阳的提议下,一些同学、校友开始想点子,最终商量出几件事:成立一个基金、出版一本论文集等。至于基金的命名,大家都觉得“伯乐”是个好名称。

“虽然我是伯乐基金最早的发起人,但其实这是我们共同的想法,大家都希望把施老师的精神传承下去。”王晓阳强调。当年受施伯乐感召从国外回校担任计算机科学技术学院院长的他,对院系历史沿革、学术传承有着自己的见解:“传承很要紧,就像做公司要做百年老店,做学科、做学院、做学校固然要紧跟前沿,但根本是不能忘记的。复旦计算机学科跟我们时代的发展很贴近,院系史融入了国家的发展历史。老一辈的精神也值得传承,要让大家都知道我们院系曾经有何永保、吴立德、施伯乐等等一批人,他们奠定了我们学科、院系的根本。”

在评估了基金计划可行之后,王晓阳向施伯乐当面讲解了“生日会后的几件事”并征求意见,施老师信任地点点头:“可以可以。”但不谙金融事务的他其实不太明白“基金”是什么。于是,后来某一天,王晓阳忽然接到施伯乐的电话:“喂,你搞伯乐基金,我没钱啊!”王晓阳一听,就知道老师明白基金的概念了,便解释说:“不用你的钱,只是借你的名字命名一下基金!”施伯乐疑惑顿消。

募资时,王晓阳首先找到1980级本科学弟姚毓林。姚毓林是个低调的热心人,在香港从事金融行业,一听就答应:“这个好,我也来。”随后,宋小军、陈齐彦、史一兵、周礼栋也在听到提议的第一时间加入进来。周礼栋的话代表了大家的心声:“这么有意义的事,我当然想成为发起人之一!”

▲施伯乐(左四)80岁诞辰时,弟子们也曾为他庆贺

实际上,几位发起人的善举不止这一次。姚毓林资助过母校计算机学科的若干项目;宋小军曾推动其软件园中一家外企与母校计算机学科进行产学研合作,以该企业的名义设立了奖学金;陈齐彦在EMC负责中国研究院时,促成了公司与母校、母院的合作;周礼栋更是在接受采访的当天(2025年5月27日复旦大学建校120周年纪念日),以家人名义捐赠设立“英瑾智汇创新基金”,帮助母院构建跨学科研究孵化平台,培养复合型创新人才。

此外,王晓阳透露,伯乐基金的首期基金120万元,是大家刚好凑到了这个数字,并非刻意为之,却完美对应了母校的建校年数。“这些钱不是大钱,我们希望自己做个种子,起个步,接下来大家能一起有钱出钱、有力出力。”

传承之盼

伯乐基金的用途是科研助学。具体流程上,先由学院遴选出学生科研导师,再通过这些导师,将奖学金发放给优秀的研究生。简言之,就是通过导师奖励资助学生,而不是直接给到学生。这一设定包含着发起人对“传承”的重视和对“人”的关注。

“学生搞科研,经济压力还是蛮大的,我们要帮助他们安心完成学业。”王晓阳的脑海里,始终记得施老师的那个抽屉,也记得自己当年作为城市普通家境的大学生获得国家伙食补贴时的激动心情。而通过导师来资助学生,可以巩固师生之间的纽带,这也凸显了“伯乐”的要义。王晓阳也特别希望能通过这个方式让师生关系更加紧密和美好,一如当年的施老师与弟子。“毕竟,学校不光是一个学知识的地方是吧?还有人与人的交往,有情感和观念的传递。”

周礼栋觉得这一方式能让学生更受激励:“这个基金一方面是传承老师的精神,另一方面寓意也非常好。对学生来说,‘伯乐奖学金’听上去就是对自己的认可,他们会感觉自己是千里马。”

“我的同学、校友里出了很多优秀人才,这次能与他们一起发起基金,对我来说非常光荣。”宋小军说,“如果基金能帮助培养更多人才,一方面能够增加复旦的品牌声誉,另一方面这些人才中的一部分或许未来也能与我们合作,产生更大的价值。”

陈齐彦则触及了时代的话题:“希望把当年施老师给予过我们的支持,通过基金传承给更多的年轻人。可能时代不一样了,但其实有些内核的东西不会改变,支持人才培养,还是要回到‘人’的身上。就算在人工智能时代,我们的精神内核还是很重要的,有些东西是人工智能没法给的,对吧?”

致敬恩师、栽培学子、传承过往、关照未来……伯乐基金凝聚着他们的追忆,承载着他们的感恩,更表达着他们的价值取向,诉说着他们对母校计算机学科发展、青年学子进步的期待。

在伯乐基金启动后不久,王晓阳将现场那张按动水晶球的照片放大、打印,做成镜框送给施伯乐,作为一个可触可感的留念。

而作为将名字赋予这个基金的人,施伯乐对基金事务并未提任何要求,唯一的希望是“要做成长久的,不要是临时的”。信心自然是有的——“我的学生很多,以后还会有人参加到这个基金里来的!”施伯乐肯定地说。

来源:公众号 复旦大学校友总会