12月的椰城乍寒还暖,冬至未至。复旦大学海南校友会2018年12月读书会在太阳城大酒店举行,这也是今年最后一场读书会。

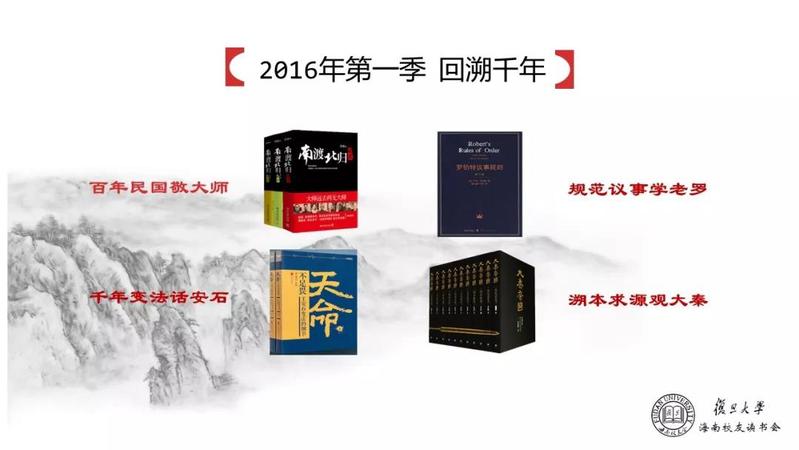

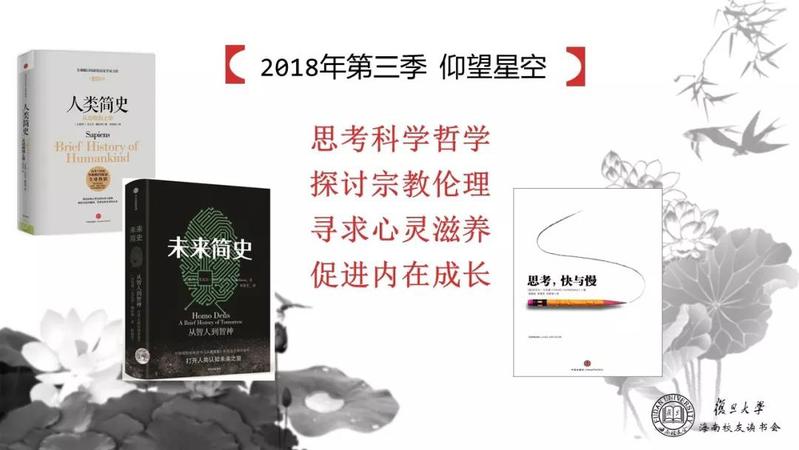

我们的读书会已经举办了三年。第一年读书的主题是回溯千年,第二年是俯瞰当下,今年也就是第三年的主题是仰望星空,明年的主题是反观自我。

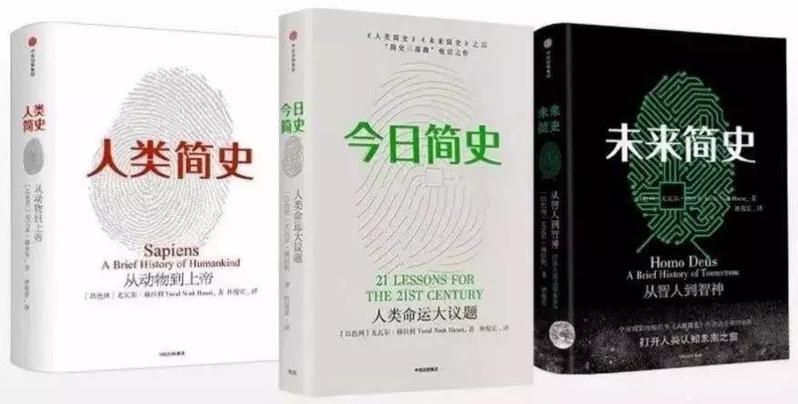

正所谓智者所见略同。我们今年读的尤瓦尔·赫拉利的简史三部曲中,《人类简史》对应的回溯千年,《未来简史》对应的仰望星空,《今日简史》对应的俯瞰当下,而《今日简史》最后章节中提到的冥想和关注自我,刚好对应了我们明年的读书主题反观自我。

此次读书会是《今日简史》第二次分享,今晚大家都畅谈了哪些内容,且听我们慢慢道来。

起——虚拟的故事是否能持续

主持人孙瑜校友在开场白中分享到:简史三部曲的核心观点是一脉相承的。我们人类生活在两种现实中,一个是真实的现实,一个是想象的现实。想象的现实把人类连接在一起,有了共同的故事,形成了一种动力,进而推动人类社会的发展。但是,随着信息科技和生物科技两种科学技术跨越的发展,在引入了巨大的变量后,我们是否还能有继续相同的故事引领我们走向未来?

比如,信息科技的发展,前期给人们带来了巨大的便利,但进入大数据、AI时代,是否会诞生像未来简史所说的神人,让原来的社会伦理无法进行下去。神人对待普通人,是否会像现在我们智人对待猪马牛羊一样?

《今日简史》既是讲社会学的书,也是讲哲学的书,同时也分享了作者对当下众多问题的思考和对未来预判。作者用宏大的叙事以及提问题的方式,给我们构建了一个新的世界观。今天是我们第二次分享这本书,上次分享我们进行了深入的剖析,看看这次大家能否从另外的角度再来解读一下这本书。

承——新技术,新人文,新世界

林琳校友接着孙瑜校友的话题,从商业的角度,探讨了技术发展引起人文变化的路径。林琳校友提到: 简史三部曲逻辑框架是类似的,两条主线,分别是科技和人文。随着科技的发展,必然有新的人文体系与之匹配。人类社会就是这么发展起来的。

中国经济发展方式,主要是通过导入产业和技术,利用人口优势,庞大的市场,摊薄成本,提高效率,进而开始产业升级,再尝试输出。如果回顾改革开放40年,我们可以体会到技术升级给我们的工作、生活、人文和法制等方方面面带来的影响。

比如互联网和移动互联网的发展。咱们国家的特色,有一句话叫做集中财力办大事,办大事的领域,首先是基建。我们1999年和2014年的互联网和移动互联网的浪潮,分来起源于98年政府组建了电信和联动,开始大规模铺设网络骨干网,以及14年拿到4G牌照的中国移动,建设了全球将近一半的4G基站。在信息基建的基础上,我们的BAT,和TMD嫁接了应用和服务,在这个技术历程中,影响了很多公司的发展以及许多人的就业。如今,站在物联网时代,万物互联之后,一个巨大无比的市场,我们看到中国铁塔的组建,将全部的基站装到一家公司来建设,未来是否又会开启一波浪潮呢?

技术的发展的影响,会自然而然地延伸到我们的法制。比如2017年7月,在杭州组建了互联网法院。咱们国家的法系是大陆法系,是按照成文法,但这个互联网法院的判决,将很大参考英美法系即海洋法系,是按照判例法的思路去判决。当然,互联网法院未来的发展,如果能打通征信体系,会进而影响到金融和我们生活的很多方面,甚至,未来这个体系可能随着移动支付沿着一带一路扩展。

在文化领域也是类似。比如党建和宣传方式。随着互联网的发展,信息传递越来越方便,伴随互联网成长的90后和00后,对传统的一些文化已经越来越陌生了,所以,党建很重要。当然,新的宣传方式也很重要。所以,我们看到个地方也都在搞媒体融合等。

在政治领域,全球化受到挑战。我们看到民粹主义美国绣带工人选出来的特朗普,英国的脱欧,德国的欧洲总统默克尔因为民粹注意盛行而失去党首的位置,法国搞出来黄背心事件等等。

改革开放40周年会议上,习近平总书记的讲话中,引用了一段恩格斯的话。

这段话,大概可作为简史三部曲框架的一个总的理解。我们面临的种种变化和问题,是因为生产力的变化,导致生产方式的变化,以及交换方式的变化,当两者不同步的时候,就会引发一系列的问题,也是书中提到的,一系列的文化和文明的冲突,但是,这些冲突也会带来一系列机会。

书中的第19章提到了教育:教育更重要的内涵,是教会人们拥抱未知的能力,而不仅仅信息和技能。或许,只有变化才是不变的主题,我们不能以现有的故事去应对未来的科技。持续学习,拥抱变化,可能是我们应对未来的基本出发点。

校外友人陈哲妤同学结合所在的地产领域谈了她的感想:这个时代变化太快,很容易感到彷徨和恐惧。尤其是第五章说的社群的问题。公司的楼盘陆续在交付,从地产商运营的角度,希望能够提升服务质量,让业主能够有面对面的互动。现在科技的发展,很容易把人们隔离在钢筋水泥的房子里,如何让社区和房子更温暖,是一个重要的课题。但同时,技术的发展也会带来一些新场景,比如接触过的利用小区社群关系做新零售的APP。主要面向80后和90后,线上下单采购日常的蔬菜等物品,线下通过小区长分发给用户(必须是住户),价格相对便宜,质量也还不错的,能够满足这部分用户的需求。小区小区长一般是家庭宝妈,能够有新的价值。大家通过线上的互动,线下的活动,让小区更有温度,人与人的关系也更密切。

孙瑜校友进一步补充到:确实,科技的进步和颠覆,取代了很多低层次的工作,但同时也创造了许多岗位,新的场景。在银行业,移动支付的出现,业态发生了很大变化。比如营业网点,现在已经没有多少业务,大部分去的都是老人,办理挂失的等必须到现场的业务,这些业务也都会随着人脸识别而进一步互联网化。比如贷款审批,现在很多贷款都是在网上审批的,几秒就审批出来,根据客户积累的信用。银行目前这么多网点,地理位置都很好,这个资产未来如何产生价值呢。比如,是否可以通过新零售的方式,打造成金融百货。客户以后是逛银行,把不收的租金,都体现在产品里,可以喝咖啡,可以买鸡蛋,买乡米,会更便宜,但需要使用银行的掌银去刷,也可以购买银行背书的产品,这样是否可以适应新的场景,产生新的故事呢?

书中的很多观点都很深刻,我们不但要沿着他提出的21个问题去思考,更多的需要思考的是方法体系的问题。

转——反观自我,保持初心,寻找意义

科技发展影响我们工作和生活的方方面面,从人文出发,从我们自身出发是一个什么的角度去思考呢。

且听听季洪兵校友的分享:三本书之间的逻辑关系中,最终都是回到人本身。包括今日简史最后一章,讲的是重新认识自己,更多的是人自身意识方面的内容。生物技术的发展,研究大脑科学,未来是否会有终极呢?尤其是AI出来了之后,对人的研究,对人的体验,对脑电波的模拟,是否会打开另外一个全新的领域,比如从人的心智的角度,对心智的理解,是否会给我们打开连接世界的另外一个角度?至少在目前,科学对人心智的研究,暂时还是比较滞后的。目前的科学技术,包括智能机器人,是没法模仿人的心智去沟通和交流的。反过来思考,未来,人能否抵抗数据和技术的统治,或者是否可以制衡,可能还是要回到人本身。

关于这块内容,林怀宇校友也分享到:读简史系列带来的认知是颠覆性的,就好比书中提到的,到底是小麦驯化了人类,还是人类驯化了小麦。书中提出的很多议题是很吓人的,再结合最近提到的基因编辑,如果人的喜怒哀乐被控制了,那是很恐怖的事情。身边有一个朋友,主要是研究身、心、灵等领域的发展,也成为这个领域的一个专家。看到朋友教很多人学会内观,虽然不能当下立马应对眼下的问题,但是打开了一扇窗户。人之所以被控制,是因为有欲望。通过内观,让自己慢慢走入理性思维,对自己的心智有一些了解,就不会那么容易被控制。这也是我们的希望所在。虽然最近这几十年,信息革命给社会带来的变革,相比之前几百年的影响都大。但是,在科技走了这么一大步之后,人自身如何去应对,始终是一个重要的议题。

郭瑞俊校友分享到:这本书前面有很大而且很宏观的主题,不知道作者为什么安排在最后的章节,回到人的灵修和内观。是不是他觉得这个能够解决前面提到的问题?或者至少是一个方向。我们都会发现,在现代这个社会,让自己完全安静下来是很难的事情。不知道禅修或者冥想这样的训练,能否帮助我们更好地面对自己,进入深层次的思考,去应对这些复杂的问题。

孙瑜校友补充到:关于这块内容也是很有感触。身边就有一个同学,做技术的,通过创业也实现了财富积累。但他自己也说,事业上的成功,经济上的收成,已经不能满足个人心灵的需求,进而开始寻找禅修方面的一些突破。或许是阅历经历更丰富的人,或者悟性很高的人,当作者,比如作者,在思考这么大的议题的时候,当没有答案的时候,可能还是要回到自身上去。回归自我,人类要继续认识自己,才能更好地寻找生命的意义。

如果世间的一切都是物理和化学反应,人类的故事是很难讲不下去的。但是,还真是希望能讲的下去。人本身还是很美好的,这么些美好的文化,如果都是机器做出来的,几个人在操纵,那人类可能真的会走向黑暗。

合——持续探索,故事还在,意义继续

讨论还在继续,科技进步引发系列的变化和问题,反观自我,把握内心,人类能否坚持初心,应对这一系列的问题呢。

且听听王格平校友分享的观点:因为星空一直就很感兴趣,所以一直关注美国国家宇航局探索外太空。美国做的探索,从月球到火星,到木星。探索发现,木星质量比地球大的多,而且气温很高,根本不可能有生命,但木星的卫星中,有冰覆盖,继续探索其中存在生命的可能性。这个探索并不单纯是做科技或者做领域扩展之类的,主要还是想探索人类的起源。有一个观点,说的是人类这样的生命发展历程在地球已经有很多次。因为,相比于地球46亿的年龄,咱们人类的诞生和发展,存在的时间实在太短了。这个观点,说的是我们人类这样的发展历程,从农业革命,到工业革命,再信息革命,可能都经历过。当人类文明繁荣到一定程度,比如核武器,可能很容易把地球毁灭掉,然后一切重新开始。从这个角度谈简史,看待这些问题,那是很正常的。所以,我们今天在这个历史阶段,做了自己该做的事,活在当下就可以。

郑敏校友从基本逻辑的角度做了分享:简史系列这三本书的三个重要基本假设。其一是生命科学。在发现基因后,对生命了解的深入,对人类的生存提供的了巨大帮助。其二是信息技术包括计算机的出现等,在记忆力、计算能力有了巨大的飞跃。很多东西都形成了算法,到现在还有了量子,过去1就是1,2就是2,现在模糊化了,能够探索更多的事情。其三是自20世纪以来的考古发现,对我们的祖先,对生命,对历史可能都是一种颠覆。比如咱们国家的夏商周,原来是一个断代史,在全国是一个大课题,考古发现让我们重新认识。作者提出的问题是很前沿的,但基本是承认上述三个基本假设为前提的。

人类和别的动物以及植物等自然主体的区别,主要是能交流。交流也需要三个基本假设。其一是共同的故事,包括我们说的三大宗教。我们华语圈的共同故事,比如我们的四字成语,那是很厉害的。虽然我们跑、跳不如其他动物,但我们交流讨论,能够做它们不能做的很多事情。共同的故事形成后,就需要追求共同的意义。所以我们老是问人生的意义在哪里,甚至很多有追求的人过不了这个砍,就得了抑郁症。那么,如何让故事有意义,就请来了神。没有神,很多故事就没有了意义,尤其是在欧洲是这样的。这本书在自然科学的基础上,提出了很多思考,也在驱动着我们对于人类意义的探索。

段曹林校友总结到:我们这个读书会真是很不错的。从整体把握或者从不同的点,从不同的角度,不同的方式,都提出了自己的理解,这也就是郑会长所说的意义,或者说,也是读书会的意义。通过这样交流,并不是说会重新构建世界观,但对世界观是有影响的,对生活的逻辑,对终生学习,都很有意义。

我们要把读书会办好,故事还在,意义继续。。