【安徽阳产土楼】

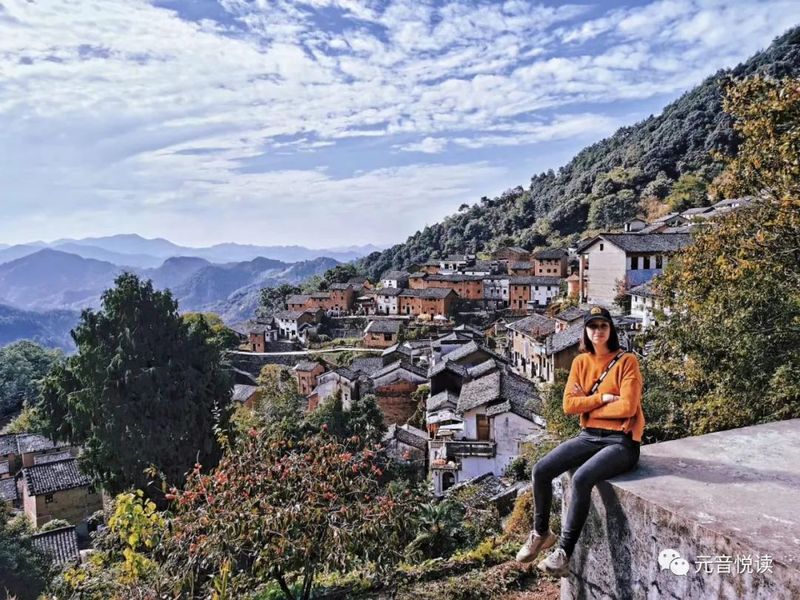

【江西婺源】

【家乡La Roche-sur-Yon的海边】

Q:父母知道你在做志愿者吗?他们担心你吗?

【陕西南路的一个弄堂】

A:对。

Q:你们主要做些什么呢?

【2020年, 思南集市】

【和小伙伴们在巨鹿路】

Q:你在中国已经这么久了,从2015年第一次来读书, 到2019年又来上海工作。你觉得到现在为止有什么你特别不习惯的地方吗?

Q: 主要是因为吃冰的,你并不会不舒服对吧?

【苏州博物馆】

【和猫咪在上海老城厢】

【人民广场】

【虹口区多伦路的鸿德堂】

A:就是能够帮助到周边的居民,去帮助他们解决一些看上去很小的,但是现在变得很重要的问题,比如说买到一些吃的。能帮到他们,我也不要什么回报,就是单纯做这些,我就很开心,他们能开心就好。

我见过有些居民可能会有点情绪,说我没钱用,快两个月没有上班了。还有的自己开公司,说因为没上班公司可能会倒闭。我也是一样,我的公司从三月初基本上没有什么活动,收入也很少,但是我觉得挺开心的,我做了很多事情,虽然不是赚钱的事情,但是我获得了其他方面的一些收获。

Q:最近生活上有什么困难吗?吃的东西够吗?

【和狗狗一起探索上海】

Q:你的猫猫狗狗有吃的吗?

【小懒猫】

来源|“元音悦读”公众号