6月27日晚19:40,央视《焦点访谈》栏目播出《精神的力量》系列报道《艰苦奋斗》专题,聚焦中国共产党人宝贵的精神财富,讲述共产党人的西迁精神、西迁故事。在讲述人中,西安交通大学西迁老教授卢烈英为我校1950级新闻学院校友。

今天,一起来看看这位西迁复旦人的故事吧。

卢烈英校友

卢烈英,1931年出生,1952年8月复旦大学新闻系本科提前毕业,1953年中国人民大学研究生班毕业。1953年5月加入中国共产党,1953年8月起在交通大学任教,1956年8月迁校时为马列教研室教师,首批随校西迁来到西安。曾任西安交通大学社科系系主任、社会科学研究所所长,交大附中首任校长、西交大党委委员等职;多次荣获教育部优秀教学成果奖、优秀教材奖,并被评为陕西省科教系统优秀共产党员、陕西省优秀教师、先进教育工作者等。

求学时期,复旦奠基:

“复旦给我的人生指明了方向”

▲

求学复旦时期的卢烈英

1950年,卢烈英19岁。

彼时国家刚刚解放,尚未实现统一招生,所有学校都要自行报考。卢烈英填报了两项志愿,一个是江南大学工商管理专业;还有一个就是复旦。由于对复旦的院系不甚了解,又考虑到“复旦历史系名人最多”,周谷城、周予同等大师名震天下,因此在志愿填报中,他写下了复旦大学历史系。在同时拿到了两校录取资格的情况下,最终选择了复旦历史系。

二十世纪五十年代,因国家需要,复旦本科学制缩短为三年,相当于今天的提前毕业。第一年学习结束,他和另外一位同学商量,决定转到新闻系。转系需要考试,当时历史系主任周予同并不同意,他们跟周先生磨了半天,做了大量工作。最终周予同签了字,卢烈英二人才得以参加新闻系的考试。最终两个人都获得了录取资格,通过考试转到了新闻系。

当时的高等教育,所有青年知识分子都要接受锻炼、接受改造。那段经历对卢烈英的影响是巨大的,他从那时候开始了解阶级立场、懂得阶级分析。在复旦新闻系求学的日子里,他先参加了“镇(压)反(革命)”运动,给闸北区公安局整理反革命资料;一段时间后加入“土改”。在这样一场动员了新闻系整个年级的集体行动中,卢烈英先去了安徽五河县,之后又去到灵璧县,在土改中担任副组长。

▲

土改时期留影

土改结束,对卢烈英而言意味着学习的开始。当时的新闻系还在相辉堂旁边的200号小楼上课。卢烈英记得很清楚,系主任王中给他们上新闻学概论,舒宗乔给他们上摄影;还有居欣如、朱振华老师等等,这些都是他在复旦求学的重要引路人。除去专业课,另一处使他印象深刻的地方在于,复旦不仅名教授多,而且选课听课的自由度极高,当时他选修的写作课,课程教师就是中文系的大师。

虽然在复旦受教育的时间不算很长,总计不到三年。但在卢烈英看来,这段经历对他的人生来说是奠基性的。“当时我是个比较幼稚的青年知识分子,在复旦的那段时间给我的人生指明了方向”。这个方向,是指在复旦的经历,让卢老知道要接近工农兵、为工农兵服务,培养了他的党性意识、阶级立场,“这些都是复旦时期打下的基础”。当年复旦求学时的场景,卢老历历在目,如数家珍。“当时复旦园里,大家很喜欢一起唱苏联歌曲《再见吧妈妈》,因为很多同学报名抗美援朝上了前线。我们当年就立志,今后要服务国家,感觉要对得起他们,他们是为我们去牺牲的。”

1952年底,中央决定要培养建国以后第一代马克思主义宣传员,在中国人民大学开办了一个研究生班,请了苏联专家担任教员。这个宣传员研究生班的学生,有一批是来自军队、中直机关部委的老同志,有一批是精挑细选的青年学生。当时复旦共有两个名额,21岁的卢烈英成为了其中之一。

“当时,苏联教授给我们上课,我们拼命记笔记。我当时体会最深的就是苏联教育的习米那(seminar),每个单元集中教学结束后就会来一次习米那,进行讨论,然后老师总结辅导”。因为国家需要,所以这个研究生班也提前至一年毕业。

毕业后,卢烈英迅速被分到交大担任马列教研室教师。

这一年,他23岁。

胸怀大局,心有大我:

“我不后悔”

1954年进入交大的两年间,青年卢烈英成长很快。他刚到交大时,交大只有理工科、管理学科,唯一的文科是马列教研室。进入马列教研室后,在校长彭康的支持和帮助下,卢烈英的授课水平有了明显提升。

1955年,高教部下发通知,中央决定把交大迁到西安。彭康召开了校务委员会,宣布了中央关于交大西迁的决定。

此时,知识分子的面貌已经发生了很大变化。四项改造后,知识分子的觉悟提高得很快。当时中央开了一个知识分子会议,会上周总理宣布,知识分子已经是工人阶级的一部分了。知识分子为此非常受鼓舞,家国情怀也因此澎湃。

迁校的动员过程很民主。“当时你可以直接讲,你有困难没有,都是一对一谈话。有什么困难,是不是需要照顾都可以提”。迁校得到了大教授名教授的一致拥护,当时有三句话风靡整个校园:

党的需要就是我们的行动;

党叫我们到哪里去,我们就背起行囊到哪里去;

哪里有事业,哪里有爱,哪里就是我们的家。

卢老回忆,校园里当时谁讲要照顾,好像非常不光彩。大家基本都不要照顾,都积极踊跃地报名,动员过程非常顺利。

但越是顺利,越显出西迁精神的可贵。当家国、时代的宏大使命落到个体命运的时候,“大我”和“小我”的博弈绝非看起来的那般轻松。

25岁的卢烈英,在他毫无防备的情况下,迎来了人生中或许是最艰难的一次选择。

他是一个孝子。卢烈英家中四个姐姐,他是唯一一个男孩。父亲去世后,他母亲一直跟随儿子生活,住在沪上的大沽路。此时,四个姐姐因工作被分配去了外地,分别在青岛、北京、沈阳和南京成了家。一直以来,母亲想跟儿子一起生活的态度十分坚决。

但母亲不愿意到西部去,一是年纪大了生活不习惯,二是西部风沙大,她身体吃不消。卢老也不想叫母亲去西部吃苦。所以当时就想把她留下来,但留下“就没人管她,因为一直是我们俩在一起生活,这是一个矛盾”。

这时卢烈英开始真正明白,何谓“自古忠孝不能两全”,西迁离沪的话就意味着对不起她。

与此同时,房子也是个大问题。当时在交大,每个职工都有一套住宅。要西迁的话,房子就要交掉。

当时交大党委副书记曾单独找他谈过一次话,出于上海也缺少文科师资和卢老当时女友在复旦的双重考虑,组织提出可以照顾他,让他留在上海。

“不用照顾”,他当场给了答复。

本在南京的三姐向组织汇报了难处,重新调回了上海。他因此把母亲交托给了本在南京的三姐。随后交了房子,毅然动身前往西安,成为了西迁史上首批教师。但扪心自问,对于亲情,卢老至今心中怀有歉疚,“我一辈子对不起妈妈”。

“后来也有人问,交房子后悔不后悔。对我们来说,看是什么价值标准了。从个人来讲,当然有点后悔,但是从国家需要、从我们到西部工作来讲,这不后悔”。

选择确实艰难,但他绝无后悔。

卢老总说,爱国要胸怀大局,心有“大我”,“这八个字很要紧”。心里不能光考虑个人、装着“小我”,要考虑“大我”,祖国、民族甚至有时整个人类命运共同体。心有“大我”,就要无私奉献。“大我”这个事情讲起来简单,但实际上“大我”和“小我”经常会有矛盾。“无私奉献”、“舍小我取大我”实际操作起来,远没有说起来那么简单。

▲

卢烈英珍惜每一次参加西安复旦校友会活动的机会

攻坚克难,同向同行:

“西迁精神是一种集体主义”

这种“不后悔”不是无根无源的。在卢老看来,爱国、奉献、奋斗的西迁精神不是口号,更不是个体行为,而是一种集体主义。西迁时,前辈和同事们的选择使他震动极大。当时他记得有一位校医,在徐汇区有一套小洋房。这位校医同志选择了举家西迁,直接把小洋房上交给了学校,作为西安交大上海办事处。

还有一些大教授、老教授,他们的房子地段“还要好”。当时动力系的陈学俊院士,他家本在在南京东路和平饭店后方的牯岭路。这是一个很好的地段,陈院士也把房子交掉了。陈院士当时这样讲,“房子留着总是一个牵挂,我要到西部去了,就打算在西部扎根了,一辈子就在西部了,这房子就算了”。

所以卢老感叹,他们这一批年轻人到西部来,之所以能把爱国、奋斗、奉献的精神转化为自己的实际行动,其实很重要就在于——老干部、老教授,他们给当时的卢烈英们树了一个很好的榜样。

榜样在前,但西迁的难也确实无法回避。连卢老都忍不住感叹,“扎根西部真的很难”。从物质到精神,再到生活方方面面的细节,都难。

对卢烈英这批最早的西迁人,搬家是他们当时最“害怕”的事。特别是一整个家要全部搬过去,就怕缺这缺那。很多人钢琴、沙发、锅碗瓢盆都搬过来了,包括那些煤球炉子都带了过来。正常情况下搬迁情况应该极为复杂,但当时“我们觉得迁校非常轻松”,后勤在其中居功至伟。

当时办理迁校手续,卢烈英一到后勤处登记,签字批准当场完成,且立刻分好了西安房子。“譬如你被分到了西安交大一期宿舍,然后你到上海家里,跟后勤职工说一下哪些东西要搬走,他们会马上搞出清单。之后打包、登记、装运,再到车站送达,一直送到你家里,我们再也没操过心”。

很多后勤职工那段时间累倒了。整个团队二十来人,当时西安交大什么工具都没有,只有一辆铲车。像钢琴等大件物资,是十来个人一起抬上的三楼,“这些全校一盘棋的故事确实使人很感动”。所以卢老反复强调西迁精神中的奉献、担当,是一个整体价值观、整体人格。

搬迁完成后,新的问题接踵而来。自然环境恶劣、饮食不适应、住宿硬件落后等等,每一项都在对他们提出考验。自然环境上,西部的风“非常恐怖”,风大到让南方人无法想象;饮食上,当时的情况很像小品《换大米》:每到礼拜天,卢烈英就骑着自行车,扛着一袋面,到长安县、灞桥去换大米。“怪得很,我们这些南方人,馒头面条吃不惯,吞不下去,每餐一定要吃大米。西安市已经照顾我们,给我们增加了三斤大米,还是不够,只能拿面粉拿粗粮去换”。住宿上,当时没有煤气。对卢老而言,生炉子是一件“怎么也学不会”的事情。大家每次生炉子,眼泪鼻涕都出来了。当时没有煤饼煤球,只能把土煤块买回来,自己做煤球做蜂窝煤,“这个苦呀,确实苦”。有两年还碰上了粮食困难时期,卢老靠着上海三姐的支援,靠姐姐们接济的粮票、寄的食物挺过了那段艰苦岁月。那时的红烧肉一斤八毛、鸡蛋一斤五毛,还常常买不到。那段时期,“我们整个人都是浮肿的”。

尽管如此,当时还是“有一批复旦同学都来了西安,姚宗仪、孙传镐、方端渝都是和我一起毕业分配来的,他们都积极得很”。方端渝后因工作变动调离,姚宗仪、孙传镐则是和他一样,在西部扎根了一辈子。对卢老而言,西迁精神所以能够同井冈山精神、焦裕禄精神等一起,如光明日报所言成为党的精神谱系一个分支,关键在于总书记说的,西迁精神的内核是奉献,是与党的事业、党的需要同向同行。

▲

初到西安时大雁塔下的复旦人合影

姚宗仪(左一)、孙传镐(左二)、卢烈英(右二)、方端渝(右一)

从无到有,从有到强:

“幸福真是奋斗出来的”

西迁至今,卢老已经扎根西安65年。回望自己的一生,“的确非常坎坷”。

20世纪50年代中期,卢烈英成为首批西迁到校的教员。因为一些老同志没有过来,他被提拔做了马列教研室的党支部书记。当时在交大,马列教研室是唯一的文科,一个处级单位,“等于一下子就把我提拔成处长了”。1956年,卢老被破格提拔为讲师,享受了讲师这一高级职称待遇,每月工资98块5。

当时教育部给了西安交大一个任务,即在西部扩招,要招一万两千 人,办成万人大学。当时上海的招生规模只有几千 人左右,办成万人大学的难处在于,部分教授还没来。他们想来,但家里有些事情没处理完,来不了,所以少数人要顶下来。

当时卢烈英这批西迁教员中有一句口号:绝不能影响学生一堂课,绝不能耽误一次实验。这种情况下“我们有时候是一个人顶两个人用的”,老校长程士英亲自上讲台讲基础课,哪边缺老师就得顶上。迁校不容易,但建校更困难。

“当时真正是大家团结一致,艰苦奋斗,现在总书记说‘幸福是奋斗出来的’,这句话我特别有体会。之前在接受中央电视台采访的时候,我也说了这句话,因为真有感触,幸福真是奋斗出来的”。那个时期,教育部要求大家马上着手办新专业。筹备新专业这个事情很难,没有经历过可能没有体会。“我们当时是白手起家,没有教授没有教材,没有教学计划。所以你要搞教案搞教材,定教学计划,找教师”。

回忆自己在西安交大的岁月,卢老最高兴的是为学校做成了两件事:一是在他来之前,西安交大没有文科。他到以后,以马列教研室为基础,筹备了第一个社会科学系,他任第一任系主任。后来又成立了第一个社会科学研究所,任第一任所长。西安交大从此以后不再是一个纯粹的理科院校,这个社科系是全校文科的“孵化器”、“老母鸡”。此后,管理学院、法学院等文科都“开花了”;第二件事情的起因,则是文革期间西安把原来的附中收归市里并改为了八十三中。后来,交大领导去请卢老另外创建西安交大附中,当时卢老还未离开社科系,只能同时兼任附中首任校长,两头创业、两手抓。附中重建初期,他们的有生力量、连同校长在内只有三人。如今,附中已经成为了全市甚至全省中学教育的名片。

“幸福真是奋斗出来的”,这道证明题,卢老做了整整六十五年。

▲

上一次回到复旦

“我对复旦的感情很深”,但随着年岁渐增,卢老越来越感到,参加校友活动愈发力不从心了。上一次回到复旦,他在“登辉堂草坪上滚一滚”就算追忆了青春。如今同学越走越多,同学聚会也“聚不起来啦”。

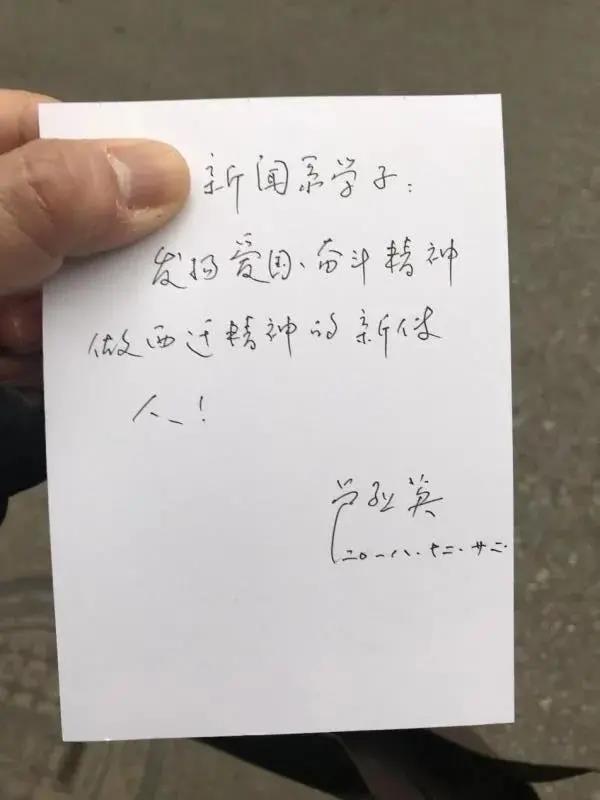

▲

卢烈英赠言复旦新院学子(周晔 / 摄)

2018年,他用六十八年复旦人的身份写就了留给母校后辈的赠言:“发扬爱国、奋斗精神,做西迁精神的新传人!”