7月30日下午,复旦IT同学会特邀复旦大学特聘教授、博士生导师王晓阳为大家带来《IT中的人工智能》分享活动,主要围绕“新一代人工智能带来的改变”、“IT中的人工智能”、“IT的新方法论”三个方面与校友展开线上交流。

作为中国计算机学会、中国人工智能学会会士,ACM会员,IEEE高级会员,王晓阳嘉宾的主要研究兴趣有大数据分析、数据安全等。他曾任复旦IT同学会执行会长、复旦大学计算机科学技术学院及软件学院院长,2011年至今在复旦大学任职,之前在美国两所大学任教多年,任终身教授、讲席教授等,深耕IT行业多年,对人工智能产业有深刻的了解。

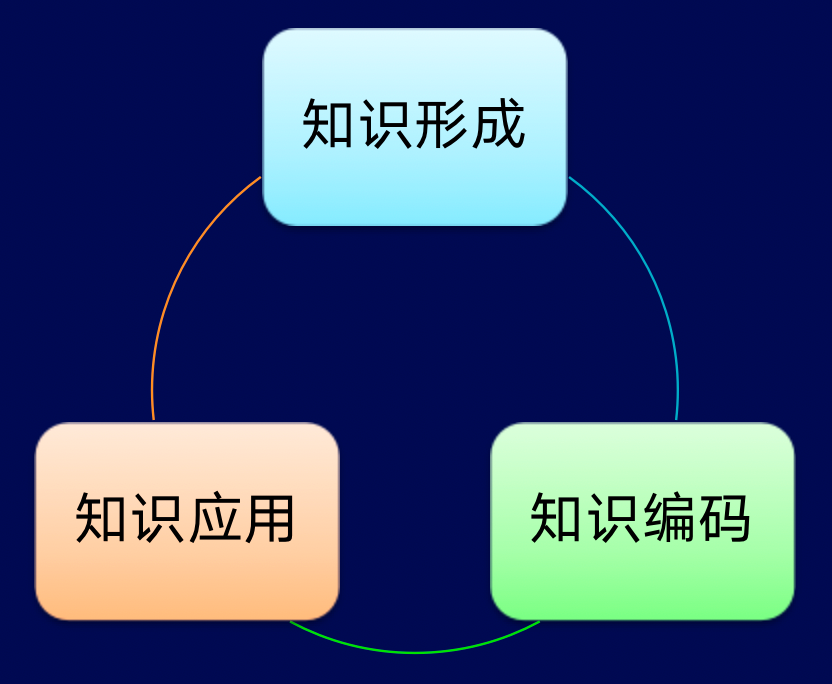

王晓阳嘉宾指出,知识是现代文明的驱动力。他将知识的三个阶段总结为知识的形成、编码和应用,它们不断循环,知识不断增长,逐渐推动了社会的进步。他表示,在知识的循环中,虽然计算机在知识的应用方面可在一定程度上代替人类甚至超越人类,但知识的形成和编码仍专属于人类,且从长期来看,这三个阶段都可被视为人类专属。

经过几十年的发展,人工智能目前已进入了新的阶段。随着新知识模型的出现和新知识来源的实现,第三代人工智能在知识的形成和编码方面逐渐从人类设计转向了自动学习,人类不再是这个闭环的短板,这使得高速发展变成了可能。

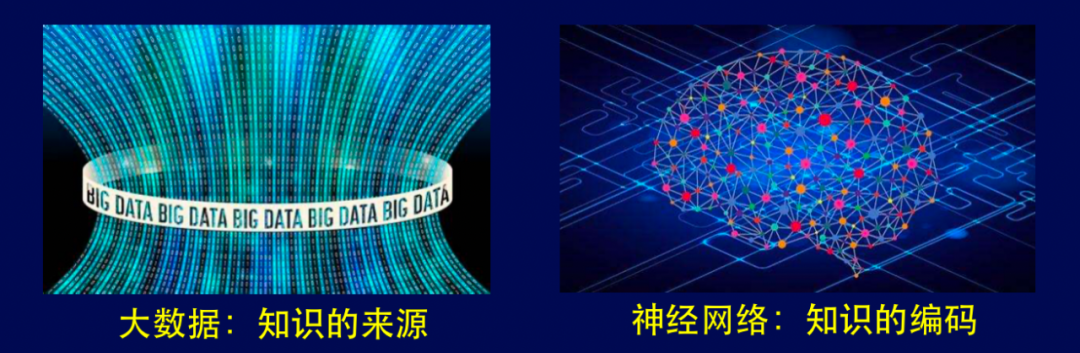

在知识的获取方式上,人类与计算机有很大的区别。从目前的发展阶段来看,计算机是“向数据要知识”,即将采集到数据交给计算机,通过算法学习来获取知识。王晓阳嘉宾指出,信息化系统在一方面方便了我们的生活,另一方面也产生了大量的数据,这些数据反映了人类社会行为的方方面面,也为知识的沉淀打下了坚实的基础。

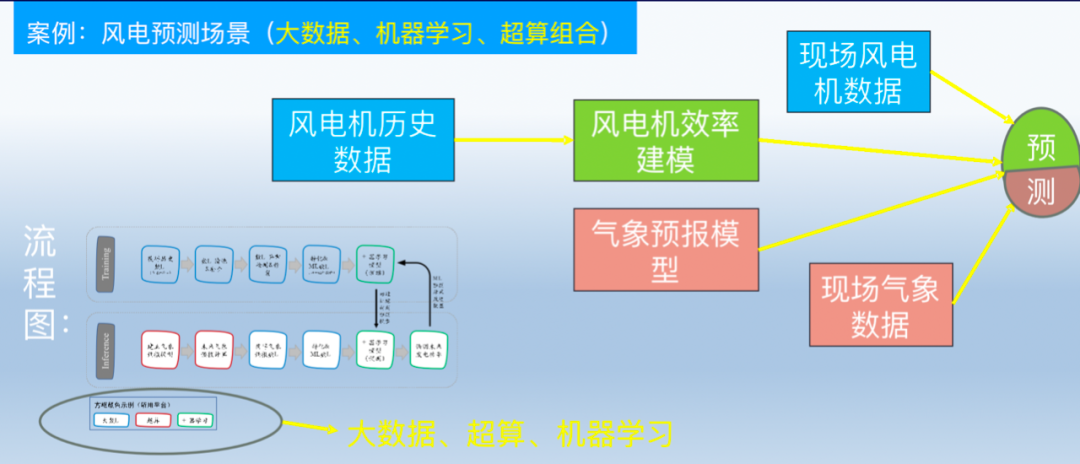

王晓阳嘉宾以人工智能成功案例--风电预测场景为例,通过采集风电机历史数据,经过效率建模,结合现场风电数据、现场气象数据和气象预报模型作出预测,体现了大数据、机器学习、超算的成功组合应用。他表示,新一代人工智能给知识领域带来了重大的改变,知识得以自动获取、能随事态实时调整、可以直接加以自动的应用。

在“传统”计算机系统中,知识的编码是由大量的输入和输出、if-then-else组合来实现的。目前,人工智能已被广泛应用于信息技术领域,逐渐实现了部分或整体替代搜索推荐系统、机器学习系统、数据库系统、软件工程、计算机网络、网络空间安全等。

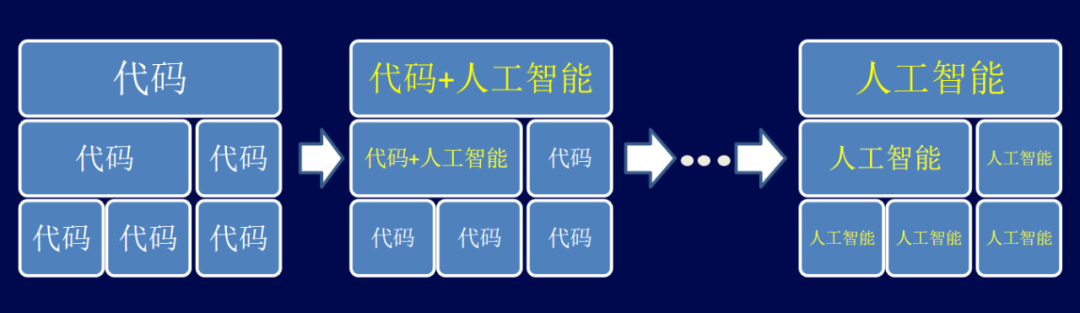

以机器学习系统为例,目前,AutoML,即机器学习的自动化已成为热门的研究领域。模型选择和自动超参调整已得到了较多的关注与研究,而执行选择和数据选择仍待我们进行更深入的探讨与思考。在数据库系统方面,数据的索引,如B+树可以被一个机器学习模型代替,但在灵活性上仍有可以提高的空间和机会。此外,王晓阳嘉宾也指出,软件工程中的人工智能大有可为。在未来,我们是否可以舍弃编程语言?是否有机会实现“一个系统就是一个模型”?这值得我们去深思与研究。

当前的人工智能能够实现在复杂环境中自动获取知识,但其准确性只能是个统计概念。王晓阳嘉宾表示,如果要提出一种新方法论,那便是利用AI提供的统计意义上的准确知识为严格的逻辑执行“保驾护航”。同时,他也向校友们介绍了卡尼曼双系统思维模型。人脑中,“系统1”依赖情感、记忆和经验迅速作出判断,它见闻广博,使我们能够迅速对眼前的情况作出反应,而“系统2”的操作则是缓慢的、系列的、控制的、耗费资源的、不容易出错且存在意识控制的。“系统2”往往是对“系统1”的反应作出检验,两者协作运行。王晓阳提出,这与IT中的人工智能新方法论十分相像,先由“系统1”快速判断,再结合“系统2”提高准确性。在实践新方法论的过程中,我们会面临很多的挑战,如:粒度的挑战,即我们要在系统的哪个粒度上引入“系统1”?数据的挑战,即当前是否有足够的数据形成“系统1”?模型的挑战,即“系统1”应该长什么样?效率的挑战,即“系统1”的使用会不会影响系统整体效率?整合的挑战,即“系统1”应该怎样辅助“系统2”?

最后,王晓阳嘉宾表示,IT行业充满了活力与机会,他鼓励校友们积极学习人工智能,并将之应用于日常工作之中,融会贯通、循序渐进,带动自身、系统,乃至于整个社会的进步!

来源:公众号 上海复旦大学校友会